TEMPI DA LUVI - LUCIANO DABROI

"TEMPI DA LUVI" DI LUCIANO DABROI

(Per gentile concessione Liliana Petrucco e Anna Maria Dabroi)

y

Tempi da Luvi

Rollo: anni 30-40

Luciano Dabroi

y

Presentazione: Corrado Camandone.

Cartoline e fotografie: collezione Vezzaro Marino.

Disegni: Adriano Lunghi.

Commento: Angela Biedermann.

Pubblicato con il contributo del Comune di Andora.

y

TEMPI DA LUVI

Rollo: anni 30-40

Memorie di Luciano Dabroi

E’ un documento prezioso da conservare e divulgare. E’ vera storia, secondo il nuovo concetto che propone la documentazione e la conoscenza non solo dei grandi avvenimenti, legati a pochi personaggi della politica, dell’arte, della scienza e ad avvenimenti di risonanza mondiale, ma anche di ciò che riguarda la grande maggioranza della gente, la loro situazione concreta, la qualità della loro vita.

Tempi da luvi è la precisa fotografia del livello di civiltà, di cultura, usi, costumi e linguaggi di forse tutta la Liguria, negli anni a cui si riferisce.

E’ una raccolta, una specie di esposizione di quadretti vivi, tracciati con mano esperta, linguaggio chiaro, scorrevole, creatore di immagini. Il contenuto è attraente e divertente. Le avventure del protagonista, che con generosa indulgenza possiamo definire vivace, spiccano sullo sfondo che documenta con precisione il livello di una civiltà. Fame, freddo, fatica, continuo contatto con la natura, avara fonte di vita e unico divertimento, metodi educativi, pericoli di ogni genere, rassegnazione. Tutto questo si scopre con chiarezza essendo quasi spettatori delle avventure di questo ragazzo pieno di fantasia, di iniziative, di coraggio, di incoscienza, di vivacità incontrollabile, vivo per miracolo in mezzo a tanti esplosivi.

Certamente il protagonista delle scappatelle, una specie di Pinocchio nostrano, non può essere preso a modello dai nostri ragazzi, ma la conoscenza del mondo in cui si muove è di estremo interesse.

Senza storia non c’è cultura e la storia è conoscenza del passato, per capire il presente e progettare il futuro. I frutti del progresso di cui godiamo non sono realtà naturali come le nuvole in cielo o le onde del mare, ma il risultato di impegno umano, compito necessario di tutte le generazioni, secondo l’intuizione del filosofo Ortega, esposta nella sua magistrale opera “La ribellione delle masse”.

L’opera di Luciano Dabroi, nata di getto sotto la pressione dei vivi ricordi, ci costringe a prendere coscienza di tutto ciò che oggi abbiamo più di ieri, e nello stesso tempo ci lascia capire come sia invincibile la nostalgia per una vita più semplice e più vicina alla natura.

E’ un granello di sale per la vita insipida dei troppi che conoscono il prezzo di tutte le cose e il valore di nessuna.

Andora, 25 luglio 2001

Corrado Camandone

y

A PINUCCIA E GIUMIN

Per i quali non sono certamente stato un figlio esemplare.

Almeno da bambino!

y

INDICE

Le prime botte

Gialì

Ninin

L’aereo francese

Anna e la cera

Le bisce

La civiltà del risparmio

Natale

I canarini del prete

Il figlio della lupa

Il lume ad olio

La nave delle arance

Luènsu

Babòlu

Le mine

U Bainòttu

Gli uliveti

Gigéttu

L’olio di fegato di merluzzo

Carmelina

L’incendio

U cundiùn

Cesare de Carmelìn

Baciccia

I salvagente e le stoffe

La bomba a mano

E cunfine

Fiuìna e Battistin Fiuìna

I diti

Il barbiere

Gli scarponi

Petalìn

Il ciliegio del Noru

U Tibì

Il mulino del fico

Il sale

U Gin de Testùn

Il fucile 91

Bacicìn da Lasagna

La vita a Rollo

Lo spezzone incendiario

Casa

Il sergente Bruno

Teejola

La caccia col vischio

La radio del prete

Sprazzi

La polveriera

La fine del sogno

y

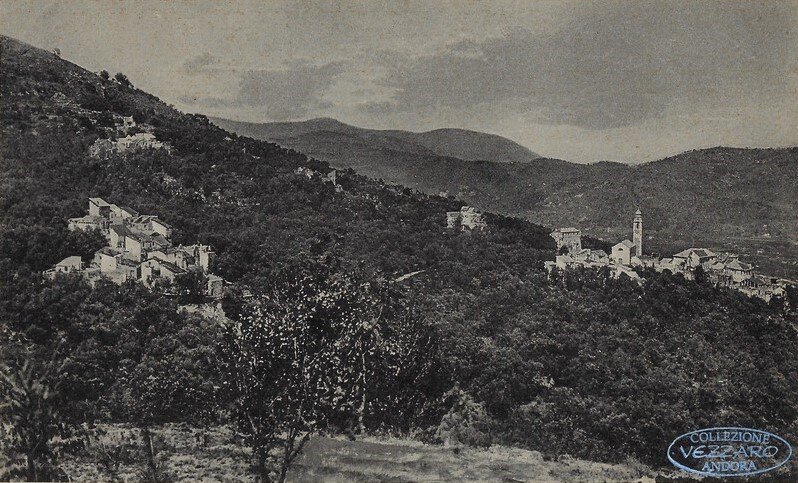

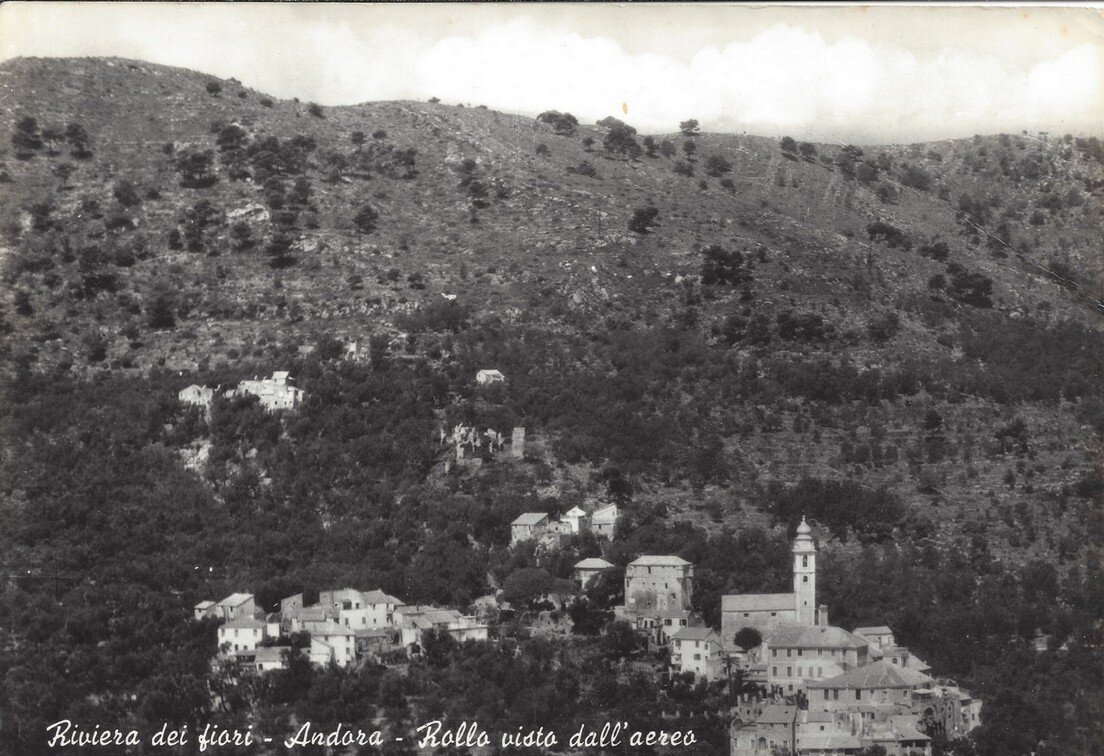

Panorama della frazione di Rollo nel 1935.

Si distinguono le sette borgate della frazione:

- a sinistra “Bande de Là”

- in alto “ Ca’ Survòne” e “ Ca’ Bernei”

- a scendere “Ca’ Stalla”

- “Cae Peai”

- la canonica

- “Cae Taiaferi”

- la chiesa

- “Cae Suttàe”

La piccola macchia chiara in alto a sinistra è la “Ca’ de Baciccia”

y

Le prime che ricordo sono le “scialle”* di mia madre Pinuccia.

A tre o quattro anni, non avendo altro con cui giocare, avevo preso l’abitudine di salire sul muro di una fascia di ulivi che correva parallelo alla corda sulla quale mia madre stendeva il bucato; sporgendomi prendevo un fazzoletto, lo infilzavo al centro su uno stecco o su una canna secca e lo facevo volteggiare, immaginandomi non bandiere, che non sapevo cosa fossero, ma ali di uccelli e farfalle fantastiche.

I fazzoletti di lino, orlati e con le iniziali delle mamme o delle nonne ricamate a punto croce, erano però preziosi e si usavano per generazioni rammendandoli con cura e conservandoli nel comò con i fiori di lavanda secchi.

Ogni giorno di bucato quindi erano botte.

Poiché, malgrado le scialle proseguivo nel gioco, questa fase durò per un anno o due sino a quando trovai la molla di una vecchia sveglia che, infilata su un pezzo di legno a mò di manubrio, mi faceva percorrere in motocicletta, come la Guzzi dello zio Giggiu, i sentieri attorno a Rollo e costituì per l’anno successivo il divertimento sostitutivo ai buchi nei fazzoletti.

Giunse poi la passione per i nidi di uccelli che sino al quarantacinque allietò le mie primavere e riempì le casseruole di Pinuccia e l’amore per le bisce che mordevano appena facendo il solletico, non come i “langoi”** che piantavano i denti facendo uscire il sangue.

Arrivai a conoscere le uova, il sistema e i luoghi di nidificazione, il periodo di cova ed il tempo medio di sviluppo di ogni specie che nidificava nella zona, oltre naturalmente ad ogni albero, cespuglio e rudere nei dintorni di Rollo ed ogni tipo di biscia della zona.

* sculacciate

** ramarri

A tre o quattro anni, non avendo altro con cui giocare, avevo preso l’abitudine di salire sul muro di una fascia di ulivi che correva parallelo alla corda sulla quale mia madre stendeva il bucato; sporgendomi prendevo un fazzoletto, lo infilzavo al centro su uno stecco o su una canna secca e lo facevo volteggiare, immaginandomi non bandiere, che non sapevo cosa fossero, ma ali di uccelli e farfalle fantastiche.

I fazzoletti di lino, orlati e con le iniziali delle mamme o delle nonne ricamate a punto croce, erano però preziosi e si usavano per generazioni rammendandoli con cura e conservandoli nel comò con i fiori di lavanda secchi.

Ogni giorno di bucato quindi erano botte.

Poiché, malgrado le scialle proseguivo nel gioco, questa fase durò per un anno o due sino a quando trovai la molla di una vecchia sveglia che, infilata su un pezzo di legno a mò di manubrio, mi faceva percorrere in motocicletta, come la Guzzi dello zio Giggiu, i sentieri attorno a Rollo e costituì per l’anno successivo il divertimento sostitutivo ai buchi nei fazzoletti.

Giunse poi la passione per i nidi di uccelli che sino al quarantacinque allietò le mie primavere e riempì le casseruole di Pinuccia e l’amore per le bisce che mordevano appena facendo il solletico, non come i “langoi”** che piantavano i denti facendo uscire il sangue.

Arrivai a conoscere le uova, il sistema e i luoghi di nidificazione, il periodo di cova ed il tempo medio di sviluppo di ogni specie che nidificava nella zona, oltre naturalmente ad ogni albero, cespuglio e rudere nei dintorni di Rollo ed ogni tipo di biscia della zona.

* sculacciate

** ramarri

Gialì accompagnò la mia infanzia dai primi ricordi sino al millenovecentoquarantacinque, quando andammo ad abitare ad Alassio.

Semmai un animale verrà beatificato questa capra sarà senz’altro la prescelta, perché in quegli anni ha sopportato con pazienza e sottomissione ogni sorta di soprusi, angherie, botte, insulti e trascuratezze, compresi furti di latte che bevevo, sdraiato in terra, schizzandolo in bocca direttamente dalle sue mammelle. Poco perché altrimenti Pinuccia, mungendola, se ne accorgeva.

Però fu anche causa di legnate toccate a me.

Un pomeriggio, dovendo andare in un uliveto chiamato “U Mea” a controllare se i nidiacei di cardellini e di merlo da scoglio avessero già messo le piume, legai Gialì in un uliveto detto “dalla Madonna” perché lei era lenta e voleva pascolare.

Al tramonto ritornai a prenderla ma il nodo si era sciolto e Gialì non c’era più; dopo averla cercata un po’ tornai a casa per cena.

Giumìn, mio padre, prima di farmi entrare mi chiese “dund’a l’è a crova ?”* e, alla mia risposta, che “era scappata” riaccostò la porta e mi intimò di non presentarmi se non trovavo la capra.

Avevo circa nove anni ed era buio, ma la paura delle botte di mio padre era più forte di ogni altra così percorsi tutti gli antichi sentieri che da Rollo portavano verso Conna.

Trovai Gialì sopra Stampino dopo San Giovanni verso mezzanotte perché, avendo un nodo all’estremità della corda che aveva al collo, era rimasta incastrata fra due pietre sporgenti dell’acciottolato e la sentivo belare dalla costa degli “Orti della Chiappa”. Ritornai a casa, legai Gialì nella stalla ed andai a letto senza cena per non svegliare Giumìn.

* dov’è la capra ?

Semmai un animale verrà beatificato questa capra sarà senz’altro la prescelta, perché in quegli anni ha sopportato con pazienza e sottomissione ogni sorta di soprusi, angherie, botte, insulti e trascuratezze, compresi furti di latte che bevevo, sdraiato in terra, schizzandolo in bocca direttamente dalle sue mammelle. Poco perché altrimenti Pinuccia, mungendola, se ne accorgeva.

Però fu anche causa di legnate toccate a me.

Un pomeriggio, dovendo andare in un uliveto chiamato “U Mea” a controllare se i nidiacei di cardellini e di merlo da scoglio avessero già messo le piume, legai Gialì in un uliveto detto “dalla Madonna” perché lei era lenta e voleva pascolare.

Al tramonto ritornai a prenderla ma il nodo si era sciolto e Gialì non c’era più; dopo averla cercata un po’ tornai a casa per cena.

Giumìn, mio padre, prima di farmi entrare mi chiese “dund’a l’è a crova ?”* e, alla mia risposta, che “era scappata” riaccostò la porta e mi intimò di non presentarmi se non trovavo la capra.

Avevo circa nove anni ed era buio, ma la paura delle botte di mio padre era più forte di ogni altra così percorsi tutti gli antichi sentieri che da Rollo portavano verso Conna.

Trovai Gialì sopra Stampino dopo San Giovanni verso mezzanotte perché, avendo un nodo all’estremità della corda che aveva al collo, era rimasta incastrata fra due pietre sporgenti dell’acciottolato e la sentivo belare dalla costa degli “Orti della Chiappa”. Ritornai a casa, legai Gialì nella stalla ed andai a letto senza cena per non svegliare Giumìn.

* dov’è la capra ?

Nel trentanove quando avevo sei anni morì il vecchio prete, che ricordo vagamente per la sua grossa pancia, e venne a Rollo un giovane pretino entusiasta che chiese a Pinuccia se mi poteva insegnare a servire Messa e diventare così chierichetto della parrocchia.

Pinuccia acconsentì ed io ero trepidante per il nuovo infinito orizzonte di esperienze che mi si prospettava.

Iniziai ad impratichirmi dell’ambiente bevendo il vino delle ampolline, bruciando tutto l’incenso del turibolo, salendo sul campanile per individuare eventuali nidi di passero ed inseguendo topi in sagrestia e nel coro dietro l’altare.

Don Dell’Erba e sua sorella Chiara mi accolsero in canonica e cominciarono ad istruirmi sui compiti di un chierichetto e ad insegnarmi a servire Messa, sicchè dopo un mese già “esercitavo” ed iniziai con la messa dei giorni feriali che allora si celebrava alle sei del mattino.

Pinuccia mi svegliava alle cinque e mezzo; scendevo a Rollo da Ca’ Bernei e servivo messa inginocchiato sui freddi gradini dell’altare, rispondendo al Kyrie, al Credo, al Gloria, al Sanctus, all’Ite come un ragazzo perbene e devoto.

Alla Messa, durante la settimana, partecipavano solitamente poche donne: Teejola, Maina, Camilìn, Teejin, Fiuìna, la moglie di Nanòlu che non ricordo come si chiamasse e Ninìn.

Ninìn era la madre della Maestra, moglie del Podestà.

Quando entrava Ninìn, anche se voltavo le spalle alla porta ed ero lontano dai banchi, me ne accorgevo subito perché quella povera vecchia, piegata ad angolo retto dall’artrosi, si faceva pipì addosso ed inoltre “presava” inalando polvere di tabacco dal naso come tutte le vecchie di Rollo solo che, avendo le mani deformate e semiparalizzate, non riusciva a pulirsi i moccoli marrone che le colavano dal naso.

Ninìn aveva un piccolo cagnolino bianco e nero e cieco che con l’olfatto la seguiva anche in chiesa e che il prete tollerava perché dormiva sempre e non abbaiava.

Pinuccia acconsentì ed io ero trepidante per il nuovo infinito orizzonte di esperienze che mi si prospettava.

Iniziai ad impratichirmi dell’ambiente bevendo il vino delle ampolline, bruciando tutto l’incenso del turibolo, salendo sul campanile per individuare eventuali nidi di passero ed inseguendo topi in sagrestia e nel coro dietro l’altare.

Don Dell’Erba e sua sorella Chiara mi accolsero in canonica e cominciarono ad istruirmi sui compiti di un chierichetto e ad insegnarmi a servire Messa, sicchè dopo un mese già “esercitavo” ed iniziai con la messa dei giorni feriali che allora si celebrava alle sei del mattino.

Pinuccia mi svegliava alle cinque e mezzo; scendevo a Rollo da Ca’ Bernei e servivo messa inginocchiato sui freddi gradini dell’altare, rispondendo al Kyrie, al Credo, al Gloria, al Sanctus, all’Ite come un ragazzo perbene e devoto.

Alla Messa, durante la settimana, partecipavano solitamente poche donne: Teejola, Maina, Camilìn, Teejin, Fiuìna, la moglie di Nanòlu che non ricordo come si chiamasse e Ninìn.

Ninìn era la madre della Maestra, moglie del Podestà.

Quando entrava Ninìn, anche se voltavo le spalle alla porta ed ero lontano dai banchi, me ne accorgevo subito perché quella povera vecchia, piegata ad angolo retto dall’artrosi, si faceva pipì addosso ed inoltre “presava” inalando polvere di tabacco dal naso come tutte le vecchie di Rollo solo che, avendo le mani deformate e semiparalizzate, non riusciva a pulirsi i moccoli marrone che le colavano dal naso.

Ninìn aveva un piccolo cagnolino bianco e nero e cieco che con l’olfatto la seguiva anche in chiesa e che il prete tollerava perché dormiva sempre e non abbaiava.

L'interno della Chiesa

Nell’estate del quaranta una notte stavo dormendo avendo finito di leggere, quando Giumìn mi svegliò, mi prese in braccio e mi portò sul terrazzo di Ca’ Bernei per vedere i lampi dei bombardamenti degli aerei francesi sul campo d’aviazione di Villanova d’ Albenga.

Proprio mentre stavamo guardando, dalla collina della Madonna della Guardia spuntò un aereo in fiamme, colpito dalla contraerea, che dopo aver percorso la valle del Merula passò, perdendo quota, davanti a Rollo e si inabissò in mare ad un chilometro o due dalla costa.

Quello fu il primo aereo che vidi; negli anni successivi divennero quotidiani i passaggi, prima dei nostri antiquati bombardieri in squadriglie di tre che andavano a bombardare l’Inghilterra, poi dei lenti aerei da ricognizione tedeschi chiamati cicogne, poi dei caccia inglesi, poi di Pippo ed infine di imponenti formazioni di fortezze volanti, scortate dai caccia, che si diceva andassero a bombardare Torino.

Una volta, in tre ondate successive, bombardarono il ponte ferroviario di Andora fortunatamente senza centrarlo; Gialì si nascose tremando in un ceppo di un grosso ulivo e non voleva più uscire; con Adriano contammo una novantina di crateri e raccogliemmo centinaia di schegge metalliche.

A Rollo quando per due giorni non si udiva il rombo di un aereo si pensava che fosse finita la guerra.

Non ho mai saputo se il pilota dell’aereo francese si sia salvato o sia ancora sepolto in mare di fronte Rollo.

Proprio mentre stavamo guardando, dalla collina della Madonna della Guardia spuntò un aereo in fiamme, colpito dalla contraerea, che dopo aver percorso la valle del Merula passò, perdendo quota, davanti a Rollo e si inabissò in mare ad un chilometro o due dalla costa.

Quello fu il primo aereo che vidi; negli anni successivi divennero quotidiani i passaggi, prima dei nostri antiquati bombardieri in squadriglie di tre che andavano a bombardare l’Inghilterra, poi dei lenti aerei da ricognizione tedeschi chiamati cicogne, poi dei caccia inglesi, poi di Pippo ed infine di imponenti formazioni di fortezze volanti, scortate dai caccia, che si diceva andassero a bombardare Torino.

Una volta, in tre ondate successive, bombardarono il ponte ferroviario di Andora fortunatamente senza centrarlo; Gialì si nascose tremando in un ceppo di un grosso ulivo e non voleva più uscire; con Adriano contammo una novantina di crateri e raccogliemmo centinaia di schegge metalliche.

A Rollo quando per due giorni non si udiva il rombo di un aereo si pensava che fosse finita la guerra.

Non ho mai saputo se il pilota dell’aereo francese si sia salvato o sia ancora sepolto in mare di fronte Rollo.

Anna la moglie di Angiulìn, ogni tanto organizzava una cena per i parenti o per i cacciatori amici del marito e siccome a Rollo negli anni quaranta non esisteva luce elettrica, mi chiedeva di portarle la cera che recuperavo dalla pulizia dei candelieri dell’altare.

Facendo fondere la cera e versandola in una sezione di canna precedentemente spaccata per inserirvi uno stoppino di spago e poi riaccostando e legando le due metà e lasciando raffreddare la cera, si otteneva una rudimentale candela.

Un giorno Anna mi disse di portarle molta cera perché Angiulìn aveva una riunione con gli amici; io andai in chiesa per ripulire i candelieri ma questi non contenevano che pochissima cera; mi ricordai allora che in un cassettone nella parte bassa del mobile della sacrestia avevo visto una enorme candela istoriata e dipinta che veniva esposta e brevemente accesa prima di Pasqua.

Trovarla, pestarla sino a ridurla in frammenti, riempire mezzo sacco da concime e portarlo ad Anna fu questione di un’ora.

Anna mi diede venti centesimi in rame di quelli con l’ape in rilievo.

Passarono i mesi; venne il periodo della Quaresima; il prete cercò la candela . . .

Ricordo quella Pasqua perché le presi dal prete, da sua sorella Chiara che faceva la perpetua, da Giumìn e persino da Battistìn de Fiuìna che faceva il sagrestano e che di solito mi proteggeva.

Facendo fondere la cera e versandola in una sezione di canna precedentemente spaccata per inserirvi uno stoppino di spago e poi riaccostando e legando le due metà e lasciando raffreddare la cera, si otteneva una rudimentale candela.

Un giorno Anna mi disse di portarle molta cera perché Angiulìn aveva una riunione con gli amici; io andai in chiesa per ripulire i candelieri ma questi non contenevano che pochissima cera; mi ricordai allora che in un cassettone nella parte bassa del mobile della sacrestia avevo visto una enorme candela istoriata e dipinta che veniva esposta e brevemente accesa prima di Pasqua.

Trovarla, pestarla sino a ridurla in frammenti, riempire mezzo sacco da concime e portarlo ad Anna fu questione di un’ora.

Anna mi diede venti centesimi in rame di quelli con l’ape in rilievo.

Passarono i mesi; venne il periodo della Quaresima; il prete cercò la candela . . .

Ricordo quella Pasqua perché le presi dal prete, da sua sorella Chiara che faceva la perpetua, da Giumìn e persino da Battistìn de Fiuìna che faceva il sagrestano e che di solito mi proteggeva.

Verso i primi di giugno, pochi giorni prima della fine della scuola, non ricordo se frequentavo la seconda o la terza elementare, stavo ritornando a Rollo dopo mezzogiorno per una scorciatoia detta “Baraccu”, che dall’attuale albergo Trieste portava alla sommità della “Muntò da Cruje”, quando vidi due grosse bisce uccellaie in amore che avevano formato, attorcigliandosi, una grossa palla che quasi non mi entrava nella cartella.

Riuscii comunque a prenderle e corsi a casa gridando trafelato: “Mamma, mamma, guarda cosa ti ho portato !” e tirai fuori le bisce che soffiando spaventate presero a strisciare sul pavimento e sotto il tavolo.

Le urla di Pinuccia schizzata al piano di sopra con gli occhi fuori dalle orbite fecero accorrere Giumìn.

Non so che fine abbiano fatto le mie bisce; io ricevetti la solita dose di “testaiùi”* e saltai pranzo e cena.

Un mese dopo in un nido di “caviùrne” che nidificano negli incavi del tronco degli ulivi trovai una bellissima biscia uccellaia di oltre un metro; memore di quanto era successo non la portai a casa ma cercai di farla giocare con Gialì.

Anche la capra però ebbe la stessa reazione di Pinuccia e dovetti rincorrerla sino quasi a Chiappa dall’altro versante della montagna. Dopo quest’ultimo esperimento decisi che con le bisce avrei giocato solo io e non le avrei più portate a nessuno.

Neanche a scuola !

* scappellotti o sberle tra orecchio e nuca

Riuscii comunque a prenderle e corsi a casa gridando trafelato: “Mamma, mamma, guarda cosa ti ho portato !” e tirai fuori le bisce che soffiando spaventate presero a strisciare sul pavimento e sotto il tavolo.

Le urla di Pinuccia schizzata al piano di sopra con gli occhi fuori dalle orbite fecero accorrere Giumìn.

Non so che fine abbiano fatto le mie bisce; io ricevetti la solita dose di “testaiùi”* e saltai pranzo e cena.

Un mese dopo in un nido di “caviùrne” che nidificano negli incavi del tronco degli ulivi trovai una bellissima biscia uccellaia di oltre un metro; memore di quanto era successo non la portai a casa ma cercai di farla giocare con Gialì.

Anche la capra però ebbe la stessa reazione di Pinuccia e dovetti rincorrerla sino quasi a Chiappa dall’altro versante della montagna. Dopo quest’ultimo esperimento decisi che con le bisce avrei giocato solo io e non le avrei più portate a nessuno.

Neanche a scuola !

* scappellotti o sberle tra orecchio e nuca

“Regordite che a Madonna a l’è chinò da u se pe’ina grona de so”.

Pinuccia, come tutte le donne di Rollo, aveva nei cromosomi il senso del risparmio e l’orrore per lo spreco e me lo trasmetteva con l’esempio e raccontandomi la favola della Madonna che, essendole caduto un grano di sale grosso, scese dal cielo e venne sulla terra a raccoglierlo.

Tutto in quegli anni veniva usato e sfruttato sino all’impossibile e quando un oggetto o un indumento diventava completamente inutilizzabile i suoi resti trovavano un diverso uso sotto altra forma:

gli abiti venivano trasformati in stracci da cucina e questi ultimi, quando erano talmente sfilacciati da non poter più essere utilizzati, venivano mescolati al letame e sepolti negli uliveti;

l’olio fritto e rifritto e quello che, malauguratamente, fosse irrancidito, veniva usato nei lumi e per lubrificare gli attrezzi da campagna;

i vari giornali che, come “La domenica del corriere” venivano comprati due o tre volte l’anno e la carta dei pacchetti della spesa fatta con i tagliandi della tessera annonaria, venivano usati per accendere la stufa e come carta igienica;

i rocchetti in legno del filo che Pinuccia usava per la macchina da cucire venivano trasformati da Giumìn in carri armati semoventi con l’aiuto di uno stecco e di un elastico e diventavano fantastici giocattoli per me ed Adriano;

le stecche degli ombrelli rotti diventavano archi con i quali giocare agli indiani;

le bottiglie, i fiaschi, le damigiane e le giare erano beni preziosi e venivano usati con la massima cura per non romperli e lasciarli alle generazioni successive; lo stesso criterio veniva applicato all’uso dei pochi mobili, delle posate, degli attrezzi per la campagna che, allora, costituivano tutto il patrimonio di una famiglia.

Persino le bucce delle patate venivano conservate ed usate come foraggio per le capre e per i conigli.

Sono le uniche bucce che ricordo non avendo mai pelato altro, né frutta né verdura e perché Pinuccia voleva che fossero finissime, quasi trasparenti.

Il cuore del cavolo veniva consumato crudo in insalata con qualche acciuga sotto sale; le foglie più esterne servivano per il minestrone e quelle perimetrali, verdi e coriacee, venivano utilizzate per fasciare i “previ” specie di involtini di pan grattato, uova, farina, patate, un “ricordo” di mortadella ed un pizzico di maggiorana cotti nel sugo di pomodoro.

Queste usanze avevano comunque un aspetto positivo: mai sentito parlare di rifiuti solidi urbani!

Pinuccia, come tutte le donne di Rollo, aveva nei cromosomi il senso del risparmio e l’orrore per lo spreco e me lo trasmetteva con l’esempio e raccontandomi la favola della Madonna che, essendole caduto un grano di sale grosso, scese dal cielo e venne sulla terra a raccoglierlo.

Tutto in quegli anni veniva usato e sfruttato sino all’impossibile e quando un oggetto o un indumento diventava completamente inutilizzabile i suoi resti trovavano un diverso uso sotto altra forma:

gli abiti venivano trasformati in stracci da cucina e questi ultimi, quando erano talmente sfilacciati da non poter più essere utilizzati, venivano mescolati al letame e sepolti negli uliveti;

l’olio fritto e rifritto e quello che, malauguratamente, fosse irrancidito, veniva usato nei lumi e per lubrificare gli attrezzi da campagna;

i vari giornali che, come “La domenica del corriere” venivano comprati due o tre volte l’anno e la carta dei pacchetti della spesa fatta con i tagliandi della tessera annonaria, venivano usati per accendere la stufa e come carta igienica;

i rocchetti in legno del filo che Pinuccia usava per la macchina da cucire venivano trasformati da Giumìn in carri armati semoventi con l’aiuto di uno stecco e di un elastico e diventavano fantastici giocattoli per me ed Adriano;

le stecche degli ombrelli rotti diventavano archi con i quali giocare agli indiani;

le bottiglie, i fiaschi, le damigiane e le giare erano beni preziosi e venivano usati con la massima cura per non romperli e lasciarli alle generazioni successive; lo stesso criterio veniva applicato all’uso dei pochi mobili, delle posate, degli attrezzi per la campagna che, allora, costituivano tutto il patrimonio di una famiglia.

Persino le bucce delle patate venivano conservate ed usate come foraggio per le capre e per i conigli.

Sono le uniche bucce che ricordo non avendo mai pelato altro, né frutta né verdura e perché Pinuccia voleva che fossero finissime, quasi trasparenti.

Il cuore del cavolo veniva consumato crudo in insalata con qualche acciuga sotto sale; le foglie più esterne servivano per il minestrone e quelle perimetrali, verdi e coriacee, venivano utilizzate per fasciare i “previ” specie di involtini di pan grattato, uova, farina, patate, un “ricordo” di mortadella ed un pizzico di maggiorana cotti nel sugo di pomodoro.

Queste usanze avevano comunque un aspetto positivo: mai sentito parlare di rifiuti solidi urbani!

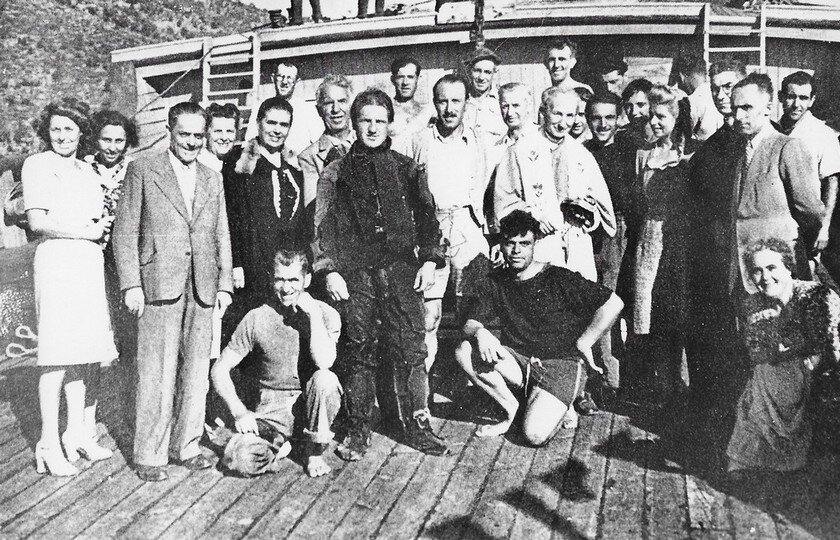

Andora 1939: personale della Colonia d’Asti.

Pinuccia, la prima seduta a sinistra.

Pinuccia, la prima seduta a sinistra.

Natale, allora, arrivava solo una volta all’anno ed era preceduto da una novena in cui, alla sera, in chiesa a Rollo si cantava il “Regem Venturum Dominum” ed io mettevo la cotta pulita che Pinuccia mi aveva lavato con la “liscia”*.

Poi, alla messa di mezzanotte, si faceva nascere il Bambino e tutti lo baciavano e il mattino dopo c’era l’albero di Natale.

L’albero di Natale lo aspettavo da un anno all’altro perché era una pianta di ginepro infilata in una giara piena di pietre perché non si rovesciasse e, appesi ai rami del ginepro c’erano una dozzina di arance e mandarini ed una decina di caramelle che si chiamavano Elac.

Nelle “annàe” in quegli inverni cioè in cui il raccolto delle ulive era andato particolarmente bene, dall’albero pendevano anche due o tre torroncini minuscoli fasciati in una carta dorata con i margini frastagliati che si conservava per fare le figurine con le forbici.

Il collo della giara poi era coperto con qualche manciata di mandorle, noci e nocciole, ma parecchie erano rinsecchite.

La festa grande proseguiva poi a mezzogiorno perché Pinuccia preparava i “Tajaìn cu u tuccu”** e la cima con le uova sode dentro; alla fine c’era il panettone che Giumìn diceva che era genovese perché c’erano i canditi e lo zibibbo.

Un anno Giumìn tagliò una zucca secca e ci mise dentro una candela così che, di notte, sembrava uno che rideva sempre.

Poi, alla messa di mezzanotte, si faceva nascere il Bambino e tutti lo baciavano e il mattino dopo c’era l’albero di Natale.

L’albero di Natale lo aspettavo da un anno all’altro perché era una pianta di ginepro infilata in una giara piena di pietre perché non si rovesciasse e, appesi ai rami del ginepro c’erano una dozzina di arance e mandarini ed una decina di caramelle che si chiamavano Elac.

Nelle “annàe” in quegli inverni cioè in cui il raccolto delle ulive era andato particolarmente bene, dall’albero pendevano anche due o tre torroncini minuscoli fasciati in una carta dorata con i margini frastagliati che si conservava per fare le figurine con le forbici.

Il collo della giara poi era coperto con qualche manciata di mandorle, noci e nocciole, ma parecchie erano rinsecchite.

La festa grande proseguiva poi a mezzogiorno perché Pinuccia preparava i “Tajaìn cu u tuccu”** e la cima con le uova sode dentro; alla fine c’era il panettone che Giumìn diceva che era genovese perché c’erano i canditi e lo zibibbo.

Un anno Giumìn tagliò una zucca secca e ci mise dentro una candela così che, di notte, sembrava uno che rideva sempre.

Chiara la sorella del prete Grillo Nero, così soprannominato da Adriano, da un famoso personaggio del corriere dei piccoli, aveva la passione degli animali ed oltre a tenere nel pollaio sottostante la canonica una dozzina di galline e di conigli, curava con amore un paio di canarini in due gabbiette sotto il portico di ingresso alla canonica.

Dopo pranzo prendeva due croste di pane avanzato apposta per loro, lo inzuppava d’acqua e lo premeva contro le sbarrette delle gabbie lasciandovelo in modo che i canarini, beccandolo, potessero sfamarsi e dissetarsi contemporaneamente non esistendo allora mangime per gli uccelli.

Siccome neppure per me esisteva mangime sufficiente malgrado gli sforzi di Pinuccia, quando Chiara e Grillo Nero si allontanavano, mi avvicinavo alle gabbie e con aria indifferente afferravo le croste ormai asciutte e me le mangiavo con gusto.

Mai nessuno si accorse della cosa ed i canarini sopravvissero comunque, evitandomi così le solite botte ed il rimorso di aver abbreviato la loro già breve vita.

La parrocchia, cioè il prete, possedeva anche un uliveto in cui era cresciuto un enorme fico d’india; un’estate, resomi conto del fatto, andai a rubare i fichi d’india solo che, non conoscendoli, me li misi in seno tra la pelle e la canottiera.

Forse quella fu la punizione per aver rubato il pane ai canarini.

Dopo pranzo prendeva due croste di pane avanzato apposta per loro, lo inzuppava d’acqua e lo premeva contro le sbarrette delle gabbie lasciandovelo in modo che i canarini, beccandolo, potessero sfamarsi e dissetarsi contemporaneamente non esistendo allora mangime per gli uccelli.

Siccome neppure per me esisteva mangime sufficiente malgrado gli sforzi di Pinuccia, quando Chiara e Grillo Nero si allontanavano, mi avvicinavo alle gabbie e con aria indifferente afferravo le croste ormai asciutte e me le mangiavo con gusto.

Mai nessuno si accorse della cosa ed i canarini sopravvissero comunque, evitandomi così le solite botte ed il rimorso di aver abbreviato la loro già breve vita.

La parrocchia, cioè il prete, possedeva anche un uliveto in cui era cresciuto un enorme fico d’india; un’estate, resomi conto del fatto, andai a rubare i fichi d’india solo che, non conoscendoli, me li misi in seno tra la pelle e la canottiera.

Forse quella fu la punizione per aver rubato il pane ai canarini.

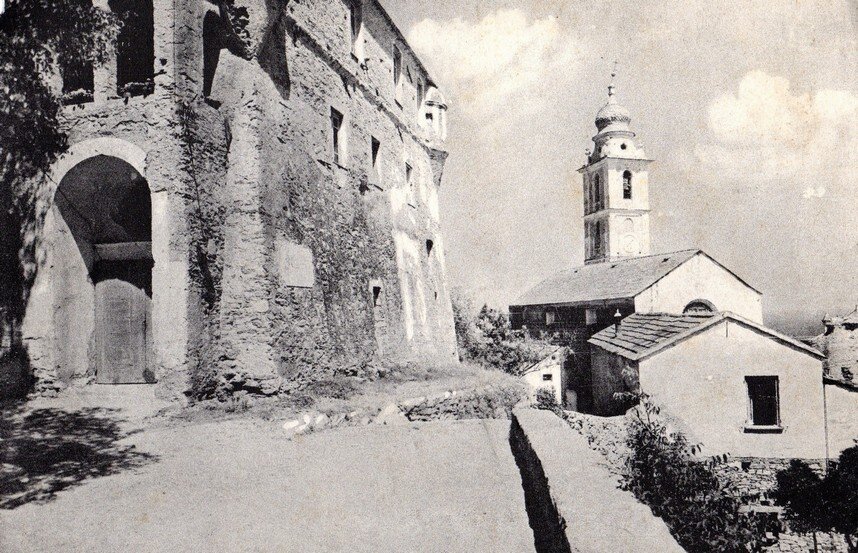

La Canonica.

A piano terra l’ingresso all’oratorio dove visse Babolu;

al primo piano il terrazzo coperto con le gabbie dei canarini.

A piano terra l’ingresso all’oratorio dove visse Babolu;

al primo piano il terrazzo coperto con le gabbie dei canarini.

Nei primi anni di guerra era obbligatorio frequentare la casa del fascio durante il sabato fascista ed a noi ragazzini venivano impartite lezioni di combattimento simulato.

Un sabato ci condussero sulla scogliera ove attualmente sorge il ristorante “Rocce di Pinamare” esattamente lungo la liscia parete di roccia che costituisce il lato est della sala.

Dovevamo arrampicarci, strisciando con il “passo del giaguaro” sino all’Aurelia; la parete era tagliata longitudinalmente da grosse fessure che, essendosi col tempo riempite di terriccio e pietrame, avevano permesso lo sviluppo di un po’ di vegetazione e ci permettevano di riposare per qualche istante.

Stavo appunto sdraiato in una di queste fessure quando sentii Adriano* urlare come un pazzo e lo vidi precipitarsi giù dalla scarpata sino in mare: era finito in un nido di vespe ricevendo una mezza dozzina di punture!

Intervennero subito le crocerossine che erano le “piccole abissine” della colonia di Milano.

Dopo qualche mese ci diedero la divisa da “Balilla” con tanto di bandoliere e di fez col fiocco nero nonché un piccolo moschetto con baionetta incorporata.

Questa baionetta era una robusta asticella di ferro a sezione triangolare che veniva innestata con una torsione del polso e sporgeva di circa venti centimetri dall’estremità della canna.

Un pomeriggio l’avanguardista mi mise di piantone ad un vertice del perimetro che circondava l’area delle esercitazioni, sulla spiaggia di fronte all’attuale colonia di Milano, con l’ordine di “non far passare nessuno”.

Mi misi a percorrere col passo dell’oca e col moschetto a spallarm il tratto assegnatomi quando giunse un ragazzotto di tredici o quattordici anni, tale Chilé, che voleva entrare.

Passo, non passi, passo, non passi … quando mise piede nel perimetro gli diedi una baionettata nella coscia infilandogli tre centimetri di ferro nella carne.

Venne portato dal dottor Caviglia ed io venni promosso sul campo e ricevetti doppia razione di pastasciutta al rancio serale.

* Geometra Adriano Lunghi, stimato professionista ed ottima persona.

Un sabato ci condussero sulla scogliera ove attualmente sorge il ristorante “Rocce di Pinamare” esattamente lungo la liscia parete di roccia che costituisce il lato est della sala.

Dovevamo arrampicarci, strisciando con il “passo del giaguaro” sino all’Aurelia; la parete era tagliata longitudinalmente da grosse fessure che, essendosi col tempo riempite di terriccio e pietrame, avevano permesso lo sviluppo di un po’ di vegetazione e ci permettevano di riposare per qualche istante.

Stavo appunto sdraiato in una di queste fessure quando sentii Adriano* urlare come un pazzo e lo vidi precipitarsi giù dalla scarpata sino in mare: era finito in un nido di vespe ricevendo una mezza dozzina di punture!

Intervennero subito le crocerossine che erano le “piccole abissine” della colonia di Milano.

Dopo qualche mese ci diedero la divisa da “Balilla” con tanto di bandoliere e di fez col fiocco nero nonché un piccolo moschetto con baionetta incorporata.

Questa baionetta era una robusta asticella di ferro a sezione triangolare che veniva innestata con una torsione del polso e sporgeva di circa venti centimetri dall’estremità della canna.

Un pomeriggio l’avanguardista mi mise di piantone ad un vertice del perimetro che circondava l’area delle esercitazioni, sulla spiaggia di fronte all’attuale colonia di Milano, con l’ordine di “non far passare nessuno”.

Mi misi a percorrere col passo dell’oca e col moschetto a spallarm il tratto assegnatomi quando giunse un ragazzotto di tredici o quattordici anni, tale Chilé, che voleva entrare.

Passo, non passi, passo, non passi … quando mise piede nel perimetro gli diedi una baionettata nella coscia infilandogli tre centimetri di ferro nella carne.

Venne portato dal dottor Caviglia ed io venni promosso sul campo e ricevetti doppia razione di pastasciutta al rancio serale.

* Geometra Adriano Lunghi, stimato professionista ed ottima persona.

A cavallo degli anni trenta-quaranta la gente a Rollo si alzava al buio prima dell’alba ed andava a letto con le galline accendendo, per le poche ore necessarie, la “lümèa” che era un lume ad olio costituito da un’asticella cilindrica in ottone su di una base a forma varia con un contenitore di olio a tre beccucci dai quali sporgevano gli stoppini e che scorreva, regolabile in altezza, lungo l’asta.

Nelle case dei ricchi la “lümèa” era corredata da un anello con tre o quattro catenine dalle quali pendevano le forbicine per regolare lo stoppino, le pinzette per estrarlo dal beccuccio, il cono per spegnerlo, un grosso filo in rame per pulire i beccucci.

Normalmente si usava come combustibile l’olio rancido o quello di frittura dopo che era stato usato almeno una dozzina di volte.

Quando imparai a leggere divenni subito Salgari-dipendente tale da conoscere a memoria le avventure dei pescatori di Trepang, di Sandokan, Yanez, Kammamuri, del Corsaro Nero e dei suoi fratelli, nonché innumerevoli racconti di orchi, maghi, streghe, coboldi, fate e compagnia.

Riuscivo anche a leggere, prelevandoli dal cassetto del comò di Giumìn, i romanzi proibiti di Pitigrilli.

Non avendo abbastanza tempo durante il giorno aspettavo che Giumìn e Pinuccia andassero a dormire poi scendevo a riempire d’olio la lümèa nella giara della cucina, e questo anche tre volte per notte, leggendo a volte sino a quando sentivo cantare i galli.

I prelievi si ripeterono per molti mesi sino a quando Pinuccia si accorse che il livello dell’olio nella giara calava in maniera sospetta così, dopo qualche controllo, mi fecero dire la verità.

Al solito ricevetti una robusta dose di “testaiùi” nonché il divieto di prelevare olio dalla giara pena una non ben specificata ma consistente quantità di legnate.

Negli anni successivi alcune famiglie di progressisti adottarono un nuovo sistema di illuminazione: l’acetilene a base di carburo, ma la maggior parte dei vecchi conservatori tradizionalisti, sostenuti dal parere del saggio Chicottu, secondo il quale “sta lüje a l’è troppu forte e a fa mò ai öggi”* respinse l’innovazione.

Naturalmente Adriano ed io adottammo subito il sistema inventando una bomba costituita da una bottiglia a chiusura stagna di quelle col tappo ed il dischetto di gomma riempita con qualche pezzetto di carburo, poche gocce d’acqua e subito chiusa.

Dopo pochi secondi la pressione faceva esplodere la bottiglia e spargeva schegge di vetro nel raggio di dieci metri come una vera bomba ed il nuovo sistema sostituì le antiquate bombe, costituite da boccettini da inchiostro pieni di cenere, che Adriano ed io avevamo in dotazione.

La novità venne sperimentata nella canna fumaria del Bainòttu che immediatamente, come da istruzioni ricevute, andò a riferire a Giumìn che gli avevamo rovinato cucina e minestrone.

Il finale fu quello già collaudato con in più il dover portare al Bainòttu la mia cena.

* questa luce è troppo forte e fà male agli occhi.

Nelle case dei ricchi la “lümèa” era corredata da un anello con tre o quattro catenine dalle quali pendevano le forbicine per regolare lo stoppino, le pinzette per estrarlo dal beccuccio, il cono per spegnerlo, un grosso filo in rame per pulire i beccucci.

Normalmente si usava come combustibile l’olio rancido o quello di frittura dopo che era stato usato almeno una dozzina di volte.

Quando imparai a leggere divenni subito Salgari-dipendente tale da conoscere a memoria le avventure dei pescatori di Trepang, di Sandokan, Yanez, Kammamuri, del Corsaro Nero e dei suoi fratelli, nonché innumerevoli racconti di orchi, maghi, streghe, coboldi, fate e compagnia.

Riuscivo anche a leggere, prelevandoli dal cassetto del comò di Giumìn, i romanzi proibiti di Pitigrilli.

Non avendo abbastanza tempo durante il giorno aspettavo che Giumìn e Pinuccia andassero a dormire poi scendevo a riempire d’olio la lümèa nella giara della cucina, e questo anche tre volte per notte, leggendo a volte sino a quando sentivo cantare i galli.

I prelievi si ripeterono per molti mesi sino a quando Pinuccia si accorse che il livello dell’olio nella giara calava in maniera sospetta così, dopo qualche controllo, mi fecero dire la verità.

Al solito ricevetti una robusta dose di “testaiùi” nonché il divieto di prelevare olio dalla giara pena una non ben specificata ma consistente quantità di legnate.

Negli anni successivi alcune famiglie di progressisti adottarono un nuovo sistema di illuminazione: l’acetilene a base di carburo, ma la maggior parte dei vecchi conservatori tradizionalisti, sostenuti dal parere del saggio Chicottu, secondo il quale “sta lüje a l’è troppu forte e a fa mò ai öggi”* respinse l’innovazione.

Naturalmente Adriano ed io adottammo subito il sistema inventando una bomba costituita da una bottiglia a chiusura stagna di quelle col tappo ed il dischetto di gomma riempita con qualche pezzetto di carburo, poche gocce d’acqua e subito chiusa.

Dopo pochi secondi la pressione faceva esplodere la bottiglia e spargeva schegge di vetro nel raggio di dieci metri come una vera bomba ed il nuovo sistema sostituì le antiquate bombe, costituite da boccettini da inchiostro pieni di cenere, che Adriano ed io avevamo in dotazione.

La novità venne sperimentata nella canna fumaria del Bainòttu che immediatamente, come da istruzioni ricevute, andò a riferire a Giumìn che gli avevamo rovinato cucina e minestrone.

Il finale fu quello già collaudato con in più il dover portare al Bainòttu la mia cena.

* questa luce è troppo forte e fà male agli occhi.

Nell’anno millenovecentoquarantadue nella rada di Andora in prossimità di Capo Mele venne silurata una nave spagnola carica di arance.

Si venne poi a sapere, perché i palombari vennero a recuperarli lavorandoci alcuni mesi, che trasportava anche cinquecento motori per aerei da caccia.

Dopo qualche ora tutta la spiaggia dal torrente Merula a Capo Mele era cosparsa di arance che, libere o nelle casse, galleggiavano accostando a riva e tutta la gente accorse a raccoglierne a quintali mentre i pescatori con i “gussi”* andavano a soccorrere i naufraghi che urlavano.

Il mattino dopo, invece di andare a scuola, rifeci il giro trovando vicino alla foce del Merula un grosso delfino moribondo forse per le esplosioni dei siluri del giorno prima.

Dimenticai di aver marinato la scuola ed andai a chiamare Giumìn che immediatamente iniziò a macellarlo per farne carne da cuocere e “musciàme”** per il “cundiùn” che è una complessa insalata a base di pomodori:

Intanto si era radunata gente e mentre Giumìn terminava il lavoro giunse il Podestà con i fascisti della colonia che requisirono il tutto per l’ammasso pubblico.

Riuscii a nascondere solo due grossi filetti per il “musciàme” tra le budella da buttare.

Giumìn, quando li recuperai, dopo che tutti erano andati via, sbavava ancora dalla rabbia ma non me le suonò anche se non ero andato a scuola.

Si venne poi a sapere, perché i palombari vennero a recuperarli lavorandoci alcuni mesi, che trasportava anche cinquecento motori per aerei da caccia.

Dopo qualche ora tutta la spiaggia dal torrente Merula a Capo Mele era cosparsa di arance che, libere o nelle casse, galleggiavano accostando a riva e tutta la gente accorse a raccoglierne a quintali mentre i pescatori con i “gussi”* andavano a soccorrere i naufraghi che urlavano.

Il mattino dopo, invece di andare a scuola, rifeci il giro trovando vicino alla foce del Merula un grosso delfino moribondo forse per le esplosioni dei siluri del giorno prima.

Dimenticai di aver marinato la scuola ed andai a chiamare Giumìn che immediatamente iniziò a macellarlo per farne carne da cuocere e “musciàme”** per il “cundiùn” che è una complessa insalata a base di pomodori:

Intanto si era radunata gente e mentre Giumìn terminava il lavoro giunse il Podestà con i fascisti della colonia che requisirono il tutto per l’ammasso pubblico.

Riuscii a nascondere solo due grossi filetti per il “musciàme” tra le budella da buttare.

Giumìn, quando li recuperai, dopo che tutti erano andati via, sbavava ancora dalla rabbia ma non me le suonò anche se non ero andato a scuola.

Babòlu, in lingua italiana scarafaggio, era un cane spinone senza padrone che viveva a Rollo e mangiava da chi gliene dava e che i cacciatori utilizzavano per la caccia alla lepre.

Lo ricordo bene perché con Gialì al pascolo a volte lo incontravo sulle colline e mi seguiva per un po’ giocando con la capra.

Una notte Angeòttu, forse scambiandolo per la lepre gli sparò una fucilata in testa. Lo portarono dal dottor Caviglia che riuscì a salvargli la vita ma ne uscì completamente cieco; rimase a vivere qualche anno in piazza a Rollo dormendo nell’oratorio sotto la canonica dove oggi c’è il presepe, poi sparì.

Nel quarantacinque andammo ad abitare ad Alassio in via Solva ed iniziai a frequentare le medie dai Salesiani; un giorno, tornando a casa lungo l’Aurelia vicino al municipio vidi un cane che assomigliava a Babòlu.

Mi avvicinai e lo chiamai “Babòlu!”. Immediatamente si irrigidì, inizio a tremare ed a perdere pipì.

Con pazienza mi feci seguire sino a casa.

Babòlu visse i suoi ultimi anni vicino a casa nostra, mangiando felice e scodinzolando ogni volta che mi sentiva vicino.

Lo ricordo bene perché con Gialì al pascolo a volte lo incontravo sulle colline e mi seguiva per un po’ giocando con la capra.

Una notte Angeòttu, forse scambiandolo per la lepre gli sparò una fucilata in testa. Lo portarono dal dottor Caviglia che riuscì a salvargli la vita ma ne uscì completamente cieco; rimase a vivere qualche anno in piazza a Rollo dormendo nell’oratorio sotto la canonica dove oggi c’è il presepe, poi sparì.

Nel quarantacinque andammo ad abitare ad Alassio in via Solva ed iniziai a frequentare le medie dai Salesiani; un giorno, tornando a casa lungo l’Aurelia vicino al municipio vidi un cane che assomigliava a Babòlu.

Mi avvicinai e lo chiamai “Babòlu!”. Immediatamente si irrigidì, inizio a tremare ed a perdere pipì.

Con pazienza mi feci seguire sino a casa.

Babòlu visse i suoi ultimi anni vicino a casa nostra, mangiando felice e scodinzolando ogni volta che mi sentiva vicino.

Lùensu* era un vecchio alto e magrissimo che abitava in un rudere di Cae Suttàe senza vetri alle finestre, dopo la casa di Nanòlu.

Dicevano che era venuto chissà da dove a lavorare per la ferrovia quando era in costruzione alla fine dell’ottocento e poi si era fermato a Rollo.

Possedeva un logoro paio di pantaloni, un vecchio cappotto sdruscito che metteva in inverno ed una camicia che era tutta un rappezzo e che lui continuava a rammendare facendosi prestare ago, filo e uovo di legno da Pinuccia finchè Giumìn gli regalò una sua vecchia camicia che al paragone pareva un Trussardi.

Luènsu possedeva anche una bibbia e tre conigli che vivevano in casa con lui e un “beriùn” che era un attrezzo formato da cinque o sei grossi bastoni di legno collegati da corde e che serviva per avvolgere erba o fieno in un grosso fascio per trasportarlo dagli uliveti alle stalle.

Quando lo incontravo col suo beriùn di fieno per i conigli, mentre andavo a pascolare Gialì sulle colline attorno a Rollo, accostava la schiena ad un muro, appoggiando il fieno sulla fascia soprastante e mi raccontava di aver sognato che era morto e che era andato all’inferno per i suoi peccati ma che una signora con un vestito celeste lo chiamava “LUENSU …”.

E lo prendeva per mano portandolo in paradiso.

Io lo ascoltavo attonito e gli chiedevo sempre dove abitava la Signora perché “non si sa mai” come diceva Giumìn, ma Luènsu non me lo ha mai detto.

Chissà se la Signora lo ha poi chiamato e se va ancora a fare l’erba per i suoi conigli.

* Lorenzo

Dicevano che era venuto chissà da dove a lavorare per la ferrovia quando era in costruzione alla fine dell’ottocento e poi si era fermato a Rollo.

Possedeva un logoro paio di pantaloni, un vecchio cappotto sdruscito che metteva in inverno ed una camicia che era tutta un rappezzo e che lui continuava a rammendare facendosi prestare ago, filo e uovo di legno da Pinuccia finchè Giumìn gli regalò una sua vecchia camicia che al paragone pareva un Trussardi.

Luènsu possedeva anche una bibbia e tre conigli che vivevano in casa con lui e un “beriùn” che era un attrezzo formato da cinque o sei grossi bastoni di legno collegati da corde e che serviva per avvolgere erba o fieno in un grosso fascio per trasportarlo dagli uliveti alle stalle.

Quando lo incontravo col suo beriùn di fieno per i conigli, mentre andavo a pascolare Gialì sulle colline attorno a Rollo, accostava la schiena ad un muro, appoggiando il fieno sulla fascia soprastante e mi raccontava di aver sognato che era morto e che era andato all’inferno per i suoi peccati ma che una signora con un vestito celeste lo chiamava “LUENSU …”.

E lo prendeva per mano portandolo in paradiso.

Io lo ascoltavo attonito e gli chiedevo sempre dove abitava la Signora perché “non si sa mai” come diceva Giumìn, ma Luènsu non me lo ha mai detto.

Chissà se la Signora lo ha poi chiamato e se va ancora a fare l’erba per i suoi conigli.

* Lorenzo

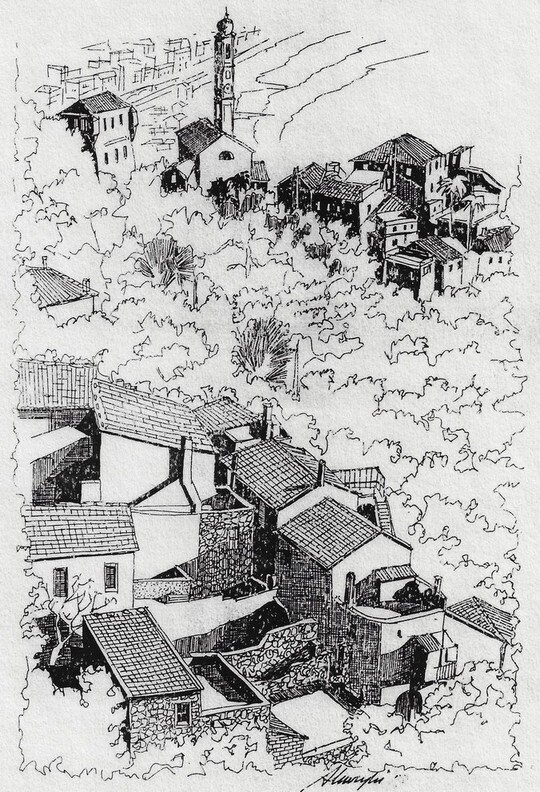

In basso a destra il rudere in cui visse Luènsu.

Nel quarantatre i tedeschi avevano costituito un deposito di materiale militare vicino ad un canneto ad Andora presso il ponte romano.

Tra gli esplosivi vi era, al bordo del canneto, una pila di centinaia di mine anticarro consistenti ognuna in una cassetta in legno con i manici di corda, contenente nove blocchi di tritolo fasciati in carta nera, con i quattro blocchi ai vertici già forati per l’innesto dei detonanti sia del tipo a miccia che di quelli a percussione.

Da Rollo, passando per un sentiero chiamato “du Bevüu” che da Ca’ Bernei portava al passaggio a livello, dove oggi sorge l’attuale consorzio agrario, mi incontravo con Adriano e con Giovanni; andavamo al deposito e nascosti nel canneto aspettavamo che le due sentinelle fossero all’estremità del perimetro, strisciavamo sino alle mine, afferravamo due cassette e via nel canneto.

In poche settimane avevamo accumulato diversi quintali di esplosivo, tanto da far saltare una brigata di carri armati.

Siccome Adriano e Giovanni abitavano ad Andora e quindi più vicini al malloppo, avevo paura che mi rubassero la mia parte di mine, perciò facendo una dozzina di viaggi, le trasportai a Rollo e, non sapendo dove nasconderle dato il volume, impilai tutto il tritolo sotto il mio lettino.

Eravamo in inverno e quella sera Giumìn passando in camera mia mi rimboccò le coperte, vide le mine, impallidì e … quando riuscii a scappare, pesto e sanguinante, mi rifugiai in una casella di pietra sopra Bande de Là, vicino alla strada della Colla e vi dormii per alcune notti.

Pinuccia, di nascosto quando Giumìn era al lavoro, mi portava un poco di minestra ed un pezzo di pane; ritornai a casa la settimana successiva per intercessione del prete, ma non ho mai chiesto a Giumìn dove avesse messo il mio tritolo.

Neanche da grande.

Tra gli esplosivi vi era, al bordo del canneto, una pila di centinaia di mine anticarro consistenti ognuna in una cassetta in legno con i manici di corda, contenente nove blocchi di tritolo fasciati in carta nera, con i quattro blocchi ai vertici già forati per l’innesto dei detonanti sia del tipo a miccia che di quelli a percussione.

Da Rollo, passando per un sentiero chiamato “du Bevüu” che da Ca’ Bernei portava al passaggio a livello, dove oggi sorge l’attuale consorzio agrario, mi incontravo con Adriano e con Giovanni; andavamo al deposito e nascosti nel canneto aspettavamo che le due sentinelle fossero all’estremità del perimetro, strisciavamo sino alle mine, afferravamo due cassette e via nel canneto.

In poche settimane avevamo accumulato diversi quintali di esplosivo, tanto da far saltare una brigata di carri armati.

Siccome Adriano e Giovanni abitavano ad Andora e quindi più vicini al malloppo, avevo paura che mi rubassero la mia parte di mine, perciò facendo una dozzina di viaggi, le trasportai a Rollo e, non sapendo dove nasconderle dato il volume, impilai tutto il tritolo sotto il mio lettino.

Eravamo in inverno e quella sera Giumìn passando in camera mia mi rimboccò le coperte, vide le mine, impallidì e … quando riuscii a scappare, pesto e sanguinante, mi rifugiai in una casella di pietra sopra Bande de Là, vicino alla strada della Colla e vi dormii per alcune notti.

Pinuccia, di nascosto quando Giumìn era al lavoro, mi portava un poco di minestra ed un pezzo di pane; ritornai a casa la settimana successiva per intercessione del prete, ma non ho mai chiesto a Giumìn dove avesse messo il mio tritolo.

Neanche da grande.

U Bainòttu era figlio del Baìn e della Baìna. Non ricodo il Baìn e vagamente intravvedo la figura della Baìna che, per una paresi, era immobilizzata su di una sedia che il Bainòttu portava tutti i giorni fuori casa su un poggioletto in pietra e che, legata alla sedia per non cadere biascicava: “Mangiò … mangiò … cramentu Maria”*.

Il Bainòttu vivendo solo dopo la morte della Baìna, in una vecchia casa tra i ruderi di Ca’ Bernei, era diventato un po’ strano e passava le sere infilando scaglie di pietra nelle fessure dei muri dei ruderi circostanti.

Adriano ed io ci divertivamo a disfare il suo lavoro togliendo le scaglie e tirandole con la fionda finchè un giorno il Bainòttu andò da mio padre a raccontargli le nostre imprese.

Giumìn non stava a considerare questo e quello e le conseguenze psicologiche e, come si diceva allora “mi unse come un cuoio”!

E lo stesso fece il padre di Adriano.

Il Bainòttu usava come cesso due giare interrate sotto un “autìn” che era un pergolato di viti posto nell’angolo tra la facciata di casa sua e quella di un rudere in pietra alto tre piani ed allora scoperchiato.

Siccome non esisteva il telefono azzurro al quale chiedere consiglio, anzi non esisteva neppure il telefono, Adriano ed io decidemmo il da farsi: due cubetti di tritolo con i detonanti a miccia, uno per giara, aprirono due enormi buche nel terreno sotto il pergolato, intonacando di fogna le facciate delle case sino al secondo piano.

Anche quella volta, dopo l’epica reazione di Giumìn, le presi da molta gente compreso il Bainòttu che era un tipo mite e compassato avendo fatto il militare.

* “Mangiare … mangiare … sacramento, Maria”.

Il Bainòttu vivendo solo dopo la morte della Baìna, in una vecchia casa tra i ruderi di Ca’ Bernei, era diventato un po’ strano e passava le sere infilando scaglie di pietra nelle fessure dei muri dei ruderi circostanti.

Adriano ed io ci divertivamo a disfare il suo lavoro togliendo le scaglie e tirandole con la fionda finchè un giorno il Bainòttu andò da mio padre a raccontargli le nostre imprese.

Giumìn non stava a considerare questo e quello e le conseguenze psicologiche e, come si diceva allora “mi unse come un cuoio”!

E lo stesso fece il padre di Adriano.

Il Bainòttu usava come cesso due giare interrate sotto un “autìn” che era un pergolato di viti posto nell’angolo tra la facciata di casa sua e quella di un rudere in pietra alto tre piani ed allora scoperchiato.

Siccome non esisteva il telefono azzurro al quale chiedere consiglio, anzi non esisteva neppure il telefono, Adriano ed io decidemmo il da farsi: due cubetti di tritolo con i detonanti a miccia, uno per giara, aprirono due enormi buche nel terreno sotto il pergolato, intonacando di fogna le facciate delle case sino al secondo piano.

Anche quella volta, dopo l’epica reazione di Giumìn, le presi da molta gente compreso il Bainòttu che era un tipo mite e compassato avendo fatto il militare.

* “Mangiare … mangiare … sacramento, Maria”.

I terreni circostanti Rollo, dalla ferrovia al crinale della collina e dal passo del Castellareto al confine di Cervo sino a Conna, dove la superficie non era roccia affiorante, nel corso dei secoli erano stati sistemati a terrazzi e piantumati ad uliveto.

Dicevano i vecchi che nei tempi andati a Rollo si contassero oltre trenta frantoi; io ne ricordo quattro a Ca’ Bernei ed uno a Ca’ Survone che però non erano più in funzione. Dicevano inoltre che nel settecento si contassero a Rollo oltre cento fuochi cioè cento famiglie per cui si può stimare la popolazione che allora viveva in paese sulle quattrocento persone.

A quei tempi negli uliveti, oltre agli ulivi, si piantavano molte specie di alberi da frutto i cui prodotti costituivano una importante componente della alimentazione degli abitanti.

Ricordo le razzie di nespole gialle e nespole marroni o giapponesi, di fichi neri e bianchi o brigiasssòtte*, di prugne viola e gialle, amarene, sorbole, giuggiole, mandorle sciaccaélle*, carrube e piccole pesche dolcissime che si spaccavano lasciando un nocciolo rosso pulito; e i corbezzoli che erano un lassativo tremendo.

Pur essendo già in decadenza, la coltivazione dell’ulivo negli anni trenta continuava alimentata dai vecchi che in gioventù avevano navigato e che da anziani, ritornati permanentemente a Rollo, cercavano per quanto possibile di ripristinare i muri a secco crollati, potare gli alberi troppo infoltiti ed applicare le vecchie tecniche di concimazione cioè le “sòtte” e i “furnélli”.

La “sòtta” consisteva in una fossa semicircolare larga circa un metro e profonda cinquanta centimetri scavata attorno al ceppo dell’ulivo, riempita con la sterpaglia falciata nelle fasce e ricoperta con la terra di scavo. Sulla sòtta si piantavano le fave.

I “furnélli” consistevano in trincee profonde quasi un metro e lunghe quanto la fascia, riempite con la minutaglia della potatura, perché il grosso si portava a casa per la stufa, e ricoperte con la terra di scavo lasciando libere le due estremità.

Accendendo la ramaglia ad una estremità si sviluppava un certo tiraggio che permetteva la combustione di tutto il materiale coperto; la terra soprastante veniva cotta assumendo un colore rossastro e con la cenere sottostante costituiva un ottimo fertilizzante.

Ricordo un vecchio, mi pare U Gin da Gramuò ma non sono sicuro, che lavorava in giornata e si era fatto fare dal fabbro una zappa speciale a quattro becchi che rivoltava zolle enormi.

La sera ritornava a casa, mangiava qualcosa e poi di notte andava nei suoi uliveti e, con un lumino ad olio in bocca per avere le mani libere, lavorava per rifare i muri a secco crollati.

Quando si sentì morire si cucì all’interno di un sacco e lo trovarono alcuni mesi dopo.

Per la frutta rubata non ho mai preso botte salvo che da Gigéttu perché gli fregavo le amarene con le quali sua madre Maìna faceva le marmellate.

* intraducibile

Dicevano i vecchi che nei tempi andati a Rollo si contassero oltre trenta frantoi; io ne ricordo quattro a Ca’ Bernei ed uno a Ca’ Survone che però non erano più in funzione. Dicevano inoltre che nel settecento si contassero a Rollo oltre cento fuochi cioè cento famiglie per cui si può stimare la popolazione che allora viveva in paese sulle quattrocento persone.

A quei tempi negli uliveti, oltre agli ulivi, si piantavano molte specie di alberi da frutto i cui prodotti costituivano una importante componente della alimentazione degli abitanti.

Ricordo le razzie di nespole gialle e nespole marroni o giapponesi, di fichi neri e bianchi o brigiasssòtte*, di prugne viola e gialle, amarene, sorbole, giuggiole, mandorle sciaccaélle*, carrube e piccole pesche dolcissime che si spaccavano lasciando un nocciolo rosso pulito; e i corbezzoli che erano un lassativo tremendo.

Pur essendo già in decadenza, la coltivazione dell’ulivo negli anni trenta continuava alimentata dai vecchi che in gioventù avevano navigato e che da anziani, ritornati permanentemente a Rollo, cercavano per quanto possibile di ripristinare i muri a secco crollati, potare gli alberi troppo infoltiti ed applicare le vecchie tecniche di concimazione cioè le “sòtte” e i “furnélli”.

La “sòtta” consisteva in una fossa semicircolare larga circa un metro e profonda cinquanta centimetri scavata attorno al ceppo dell’ulivo, riempita con la sterpaglia falciata nelle fasce e ricoperta con la terra di scavo. Sulla sòtta si piantavano le fave.

I “furnélli” consistevano in trincee profonde quasi un metro e lunghe quanto la fascia, riempite con la minutaglia della potatura, perché il grosso si portava a casa per la stufa, e ricoperte con la terra di scavo lasciando libere le due estremità.

Accendendo la ramaglia ad una estremità si sviluppava un certo tiraggio che permetteva la combustione di tutto il materiale coperto; la terra soprastante veniva cotta assumendo un colore rossastro e con la cenere sottostante costituiva un ottimo fertilizzante.

Ricordo un vecchio, mi pare U Gin da Gramuò ma non sono sicuro, che lavorava in giornata e si era fatto fare dal fabbro una zappa speciale a quattro becchi che rivoltava zolle enormi.

La sera ritornava a casa, mangiava qualcosa e poi di notte andava nei suoi uliveti e, con un lumino ad olio in bocca per avere le mani libere, lavorava per rifare i muri a secco crollati.

Quando si sentì morire si cucì all’interno di un sacco e lo trovarono alcuni mesi dopo.

Per la frutta rubata non ho mai preso botte salvo che da Gigéttu perché gli fregavo le amarene con le quali sua madre Maìna faceva le marmellate.

* intraducibile

Gigéttu era figlio di Maìna e di Pipìn de l’òa e fratello di Angiulìn e Giuseppina madre di Adriano ed Elio.

Gigéttu ed Angiulìn con Giumìn, Angeòttu e Giacumìn figlio di Chicòttu erano degli incancreniti cacciatori che sfidavano il coprifuoco dei tedeschi e dei San Marco per andare di notte alla posta alla lepre.

Alla sera si riunivano in casa nostra per caricare le cartucce con una macchinetta per l’orlo ed il bilancino per dosare la polvere ed i pallini.

La difficoltà stava nel reperire il piombo per i pallini.

In quegli anni i militari usavano come poligono di tiro la costa di “Mangiapàn” sparando ai bersagli lungo un muro sotto il “Fussàu de razze”; io andavo spesso tra i militari che mi avevano insegnato a smontare l’otturatore dei fucili e qualche volta il tenente mi faceva sparare ai bersagli con il moschetto.

Dopo i tiri andavo a cercare le pallottole spiaccicate contro il muro dietro i bersagli e le vendevo a Gigéttu.

Lui le faceva fondere in una padella separando il piombo liquido dai residui deformati delle pallottole in acciaio o in rame poi bucherellava con un chiodo una cartolina, si metteva sopra una pentola d’acqua fredda e piano piano versava il piombo fuso sulla cartolina; le gocce che dai fori cadevano nell’acqua fredda solidificavano formando i pallini per caricare le cartucce da lepre.

Terminate le esercitazioni dei militari un giorno sentii dire da qualcuno che le canne dell’organo della chiesa erano in lega di piombo.

Detto fatto, ogni volta che Gigéttu aveva bisogno di piombo prelevavo una canna dell’organo del seicento, la piegavo, la martellavo sino a ridurla ad un blocchetto compatto e lo vendevo a Gigéttu.

Fortunatamente in quegli anni nessuno suonava l’organo perché Grillo Nero aveva comprato un piccolo armonium che si suonava in coro e quindi nessuno si accorse che mancavano alcune canne dell’organo e, almeno per quel fatto, non le ho mai prese.

Gigéttu ed Angiulìn con Giumìn, Angeòttu e Giacumìn figlio di Chicòttu erano degli incancreniti cacciatori che sfidavano il coprifuoco dei tedeschi e dei San Marco per andare di notte alla posta alla lepre.

Alla sera si riunivano in casa nostra per caricare le cartucce con una macchinetta per l’orlo ed il bilancino per dosare la polvere ed i pallini.

La difficoltà stava nel reperire il piombo per i pallini.

In quegli anni i militari usavano come poligono di tiro la costa di “Mangiapàn” sparando ai bersagli lungo un muro sotto il “Fussàu de razze”; io andavo spesso tra i militari che mi avevano insegnato a smontare l’otturatore dei fucili e qualche volta il tenente mi faceva sparare ai bersagli con il moschetto.

Dopo i tiri andavo a cercare le pallottole spiaccicate contro il muro dietro i bersagli e le vendevo a Gigéttu.

Lui le faceva fondere in una padella separando il piombo liquido dai residui deformati delle pallottole in acciaio o in rame poi bucherellava con un chiodo una cartolina, si metteva sopra una pentola d’acqua fredda e piano piano versava il piombo fuso sulla cartolina; le gocce che dai fori cadevano nell’acqua fredda solidificavano formando i pallini per caricare le cartucce da lepre.

Terminate le esercitazioni dei militari un giorno sentii dire da qualcuno che le canne dell’organo della chiesa erano in lega di piombo.

Detto fatto, ogni volta che Gigéttu aveva bisogno di piombo prelevavo una canna dell’organo del seicento, la piegavo, la martellavo sino a ridurla ad un blocchetto compatto e lo vendevo a Gigéttu.

Fortunatamente in quegli anni nessuno suonava l’organo perché Grillo Nero aveva comprato un piccolo armonium che si suonava in coro e quindi nessuno si accorse che mancavano alcune canne dell’organo e, almeno per quel fatto, non le ho mai prese.

Rollo 1939: la Cresima.

a sinistra: Grillo Nero

a destra: la più alta è Pinuccia;

il cresimando con i pantaloni lunghi è l’autore.

a sinistra: Grillo Nero

a destra: la più alta è Pinuccia;

il cresimando con i pantaloni lunghi è l’autore.

Durante i primi anni delle elementari era diventato di moda ingozzare i bambini con l’olio di fegato di merluzzo che allora non era raffinato ed assomigliava sorprendentemente all’olio del motore di un’auto cambiato dal meccanico al controllo dei ventimila chilometri.

Ma il lato più raccapricciante della cosa non era l’aspetto bensì l’odore che ricordava una miscela di pesce marcio e pipì di gatto.

Ogni mattina bisognava ingoiarne un cucchiaio ed era un trauma che nel sonno mi procurava sudori freddi e conati di vomito.

Fortunatamente, negli ultimi tempi, l’orrenda pozione mi veniva servita da Pinuccia in una specie di ostia precedentemente ammollata in acqua; rimaneva pur sempre schifosa, ma sopportabile se l’ostia non si rompeva nel trangugiarla.

Quello però era solo un aspetto della medicina medioevale in uso a Rollo in quegli anni.

Il mal di pancia veniva curato con l’olio di ricino che, pur non raggiungendo l’orrore di quello di fegato, era pur sempre una atrocità da ingerire ed inoltre provocava improvvisi sconvolgimenti intestinali il che, col cesso in una giara a cinquanta metri da casa, diventava un problema logistico non indifferente.

Gli ematomi venivano curati con “impiastri” cioè pappine di semi di lino bolliti ed applicati bollenti sui lividi.

Il mal di denti con foglie di malva masticate crude e tenute in bocca per tutta la notte.

Il mal di testa con fette di patata poste sulla fronte e sulle tempie tenutevi con un fazzoletto legato al capo.

Il mal di stomaco con decotti di “gambarussa” o parietaria.

I vermi masticando ed ingerendo aglio crudo.

Il catarro con applicazioni sulla pelle di un cotone infernale detto Termogen e che aveva lo stesso effetto di carboni ardenti.

Uno dei metodi più praticati per curare il mal di schiena, il torcicollo ed altri malanni simili erano le “ventose”.

Il sistema consisteva nel fasciare una moneta con uno straccetto, legando con filo i quattro vertici sopra una faccia della moneta a modo di stoppino si inzuppava lo stoppino con olio, si accendeva e si posava la moneta sulla zona dolorante e si copriva con un bicchiere capovolto.

La fiammella consumava l’ossigeno sino a spegnersi creando una depressione e la carne sottostante si gonfiava creando una semisfera violacea che riempiva mezzo bicchiere bloccandolo.

Dopo qualche minuto la superficie della bolla si copriva di goccioline di liquido e piano piano la depressione spariva lasciando libero il bicchiere; pare che questa pratica riducesse considerevolmente il dolore.

Fu comunque in quegli anni che imparai l’arte di tacere e non lamentarmi mai per un dolore, avendo imparato che in ogni caso il rimedio era più doloroso del male.

Ma il lato più raccapricciante della cosa non era l’aspetto bensì l’odore che ricordava una miscela di pesce marcio e pipì di gatto.

Ogni mattina bisognava ingoiarne un cucchiaio ed era un trauma che nel sonno mi procurava sudori freddi e conati di vomito.

Fortunatamente, negli ultimi tempi, l’orrenda pozione mi veniva servita da Pinuccia in una specie di ostia precedentemente ammollata in acqua; rimaneva pur sempre schifosa, ma sopportabile se l’ostia non si rompeva nel trangugiarla.

Quello però era solo un aspetto della medicina medioevale in uso a Rollo in quegli anni.

Il mal di pancia veniva curato con l’olio di ricino che, pur non raggiungendo l’orrore di quello di fegato, era pur sempre una atrocità da ingerire ed inoltre provocava improvvisi sconvolgimenti intestinali il che, col cesso in una giara a cinquanta metri da casa, diventava un problema logistico non indifferente.

Gli ematomi venivano curati con “impiastri” cioè pappine di semi di lino bolliti ed applicati bollenti sui lividi.

Il mal di denti con foglie di malva masticate crude e tenute in bocca per tutta la notte.

Il mal di testa con fette di patata poste sulla fronte e sulle tempie tenutevi con un fazzoletto legato al capo.

Il mal di stomaco con decotti di “gambarussa” o parietaria.

I vermi masticando ed ingerendo aglio crudo.

Il catarro con applicazioni sulla pelle di un cotone infernale detto Termogen e che aveva lo stesso effetto di carboni ardenti.

Uno dei metodi più praticati per curare il mal di schiena, il torcicollo ed altri malanni simili erano le “ventose”.

Il sistema consisteva nel fasciare una moneta con uno straccetto, legando con filo i quattro vertici sopra una faccia della moneta a modo di stoppino si inzuppava lo stoppino con olio, si accendeva e si posava la moneta sulla zona dolorante e si copriva con un bicchiere capovolto.

La fiammella consumava l’ossigeno sino a spegnersi creando una depressione e la carne sottostante si gonfiava creando una semisfera violacea che riempiva mezzo bicchiere bloccandolo.

Dopo qualche minuto la superficie della bolla si copriva di goccioline di liquido e piano piano la depressione spariva lasciando libero il bicchiere; pare che questa pratica riducesse considerevolmente il dolore.

Fu comunque in quegli anni che imparai l’arte di tacere e non lamentarmi mai per un dolore, avendo imparato che in ogni caso il rimedio era più doloroso del male.

Carmelina era una vecchietta magra che abitava a Ca’ Tiaferi, vicino a Bacicìn de Lasagna ed era soprannominata “U Gaggiùn”*. Io chiedevo sempre ai vecchi perché la chiamavano così, ma quelli ridevano e non volevano spiegarmelo.

Finalmente Nanìn de Milia un giorno mi disse che era perché da giovane prendeva tutti gli uccelli che le passavano vicino e, alla mia richiesta di sapere come faceva, mi spiegò che metteva ad ogni uccello un pizzico di sale sulla coda e quello si fermava.

Andai subito a casa e siccome quell’estate avevo allevato tre cardellini, rubai un po’ di sale a Pinuccia, tirai fuori il primo cardellino, gli misi un pizzico di sale sulla coda, lo lasciai e quello volò via.

Pensando di aver sbagliato la dose, tirai fuori il secondo e lo copersi di sale, ma anche quello volò via.

Al terzo tentativo capii che Nanìn de Milia mi aveva fregato.

Per vendicarmi mi procurai un po’ di cacca di cane e con l’aiuto di uno stecco, gli riempii il buco della serratura del portone di casa.

* Il Gabbione.

Finalmente Nanìn de Milia un giorno mi disse che era perché da giovane prendeva tutti gli uccelli che le passavano vicino e, alla mia richiesta di sapere come faceva, mi spiegò che metteva ad ogni uccello un pizzico di sale sulla coda e quello si fermava.

Andai subito a casa e siccome quell’estate avevo allevato tre cardellini, rubai un po’ di sale a Pinuccia, tirai fuori il primo cardellino, gli misi un pizzico di sale sulla coda, lo lasciai e quello volò via.

Pensando di aver sbagliato la dose, tirai fuori il secondo e lo copersi di sale, ma anche quello volò via.

Al terzo tentativo capii che Nanìn de Milia mi aveva fregato.

Per vendicarmi mi procurai un po’ di cacca di cane e con l’aiuto di uno stecco, gli riempii il buco della serratura del portone di casa.

* Il Gabbione.

Dopo l’otto settembre quarantatrè quando i militari abbandonarono le caserme e prima che i nostri genitori bruciassero tutti gli esplosivi, nei locali della colonia dei poveri di Genova, ove attualmente sorge il condominio “Il Piccolo Parco” si trovava di tutto: dai caricatori di vari tipi di fucile, a quelli per la mitragliatrice Breda, dalle casse di bombe a mano Balilla, alle Sipe, ai razzi Bengala.

Naturalmente Adriano, Bruno, Totò il figlio della Sardegnola, Giuvanni du Bagnau ed io ci precipitammo a recuperare esplosivi perché dovevamo minare il tombino della “Muntò da Cruje”* per farlo saltare in caso di invasione.

Qualcuno, sparando un Bengala, che era un razzo da segnalazione e da illuminazione notturna, si accorse che l’arnese, formato da un tubo di cartone spesso e lungo oltre un metro, dal quale sporgeva la funicella da tirare o una specie di fiammifero da strofinare, conteneva un cilindro di fosforo appeso ad un paracadute di seta.

Fu appunto per recuperare uno di questi paracadute che successe il guaio.

Ci trovammo un pomeriggio con un bengala del tipo ad accensione a strappo nel bosco di stupendi pini marittimi che circondava un’antica chiesetta detta “La Concezione”, ove sorge oggi l’omonima cappella lungo la comunale per Rollo.

Essendo uno dei primi razzi che sparavamo, avevamo un certo timore, quindi al primo spago legammo altre cordicelle per una lunghezza di un paio di metri poi lo fissammo ad un albero cercando di metterlo verticale e cominciammo a dare strappi.

Dopo alcuni tentativi a vuoto il razzo esplose solo che, a seguito dei vari strappi, la sua posizione non era più verticale ma quasi orizzontale e finì in un cespuglio di ginestra secca che si incendiò immediatamente.

Dopo un quarto d’ora la pineta bruciava in un inferno di fuoco.

La gente accorse per spegnere le fiamme non essendoci i pompieri ma tutto fu inutile: alla sera l’intero bosco di pini era ridotto in cenere.

Naturalmente gli autori del disastro furono scoperti e si rividero la settimana dopo, quando i lividi delle legnate si erano ormai trasformati in macchie giallastre.

* tratto della mulattiera Rollo-Andora: Salita della Croce.

Naturalmente Adriano, Bruno, Totò il figlio della Sardegnola, Giuvanni du Bagnau ed io ci precipitammo a recuperare esplosivi perché dovevamo minare il tombino della “Muntò da Cruje”* per farlo saltare in caso di invasione.

Qualcuno, sparando un Bengala, che era un razzo da segnalazione e da illuminazione notturna, si accorse che l’arnese, formato da un tubo di cartone spesso e lungo oltre un metro, dal quale sporgeva la funicella da tirare o una specie di fiammifero da strofinare, conteneva un cilindro di fosforo appeso ad un paracadute di seta.

Fu appunto per recuperare uno di questi paracadute che successe il guaio.

Ci trovammo un pomeriggio con un bengala del tipo ad accensione a strappo nel bosco di stupendi pini marittimi che circondava un’antica chiesetta detta “La Concezione”, ove sorge oggi l’omonima cappella lungo la comunale per Rollo.

Essendo uno dei primi razzi che sparavamo, avevamo un certo timore, quindi al primo spago legammo altre cordicelle per una lunghezza di un paio di metri poi lo fissammo ad un albero cercando di metterlo verticale e cominciammo a dare strappi.

Dopo alcuni tentativi a vuoto il razzo esplose solo che, a seguito dei vari strappi, la sua posizione non era più verticale ma quasi orizzontale e finì in un cespuglio di ginestra secca che si incendiò immediatamente.

Dopo un quarto d’ora la pineta bruciava in un inferno di fuoco.

La gente accorse per spegnere le fiamme non essendoci i pompieri ma tutto fu inutile: alla sera l’intero bosco di pini era ridotto in cenere.

Naturalmente gli autori del disastro furono scoperti e si rividero la settimana dopo, quando i lividi delle legnate si erano ormai trasformati in macchie giallastre.

* tratto della mulattiera Rollo-Andora: Salita della Croce.

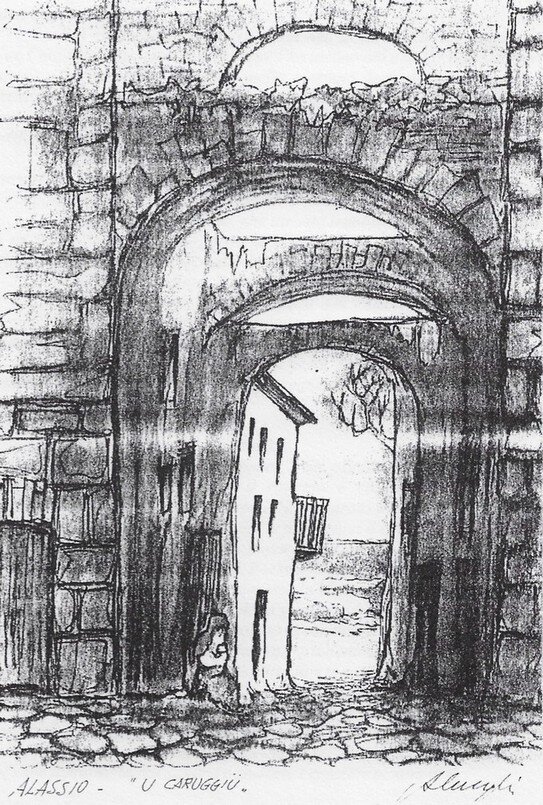

Andora 1930

Oratorio della Concezione.

A sinistra la pineta.

Oratorio della Concezione.

A sinistra la pineta.

A volte Giumìn, di ritorno dopo mesi di navigazione o, come si diceva a Rollo, dopo essere stato “imbarcàu” per alcuni mesi, portava a casa tra i regali per Pinuccia e per me, il “musciàme”.

Si trattava, allora, di un tipico prodotto dei pescatori del mediterraneo e dei naviganti sui velieri ed era costituito da un filetto di delfino che veniva appeso ad essiccare ed ogni tanto veniva irrorato di acqua di mare e strofinato con sale.

Oggi, col delfino fortunatamente protetto, è sostituito con filetto di tonno con una preparazione molto più veloce e commerciale.

Quando arrivava in casa il musciàme si preparava il cundiùn che non era solo pranzo, ma una vera cerimonia già dalla preparazione.

Si trattava infatti di una complessa insalata a base di pomodori ma i cui ingredienti, da mantenere scrupolosamente identificati, dosati e non sostituibili, dovevano essere affettati in un certo ordine prestabilito.

Il cundiùn si mangiava con parenti, amici o vicini di casa su di un tavolo rustico sotto un uliveto in un unico recipiente di coccio chiamato “jatta”.

Per il cundiùn non esistevano posate, ma ognuno intingeva nella “bagnetta”* una fetta di pane, portando in bocca, tra il pane e le dita, le fette di pomodoro, di sedano, di peperone, di cipolla, di cetriolo, di musciàme, mentre Giumìn narrava le sue avventure in mondi che io rivisitavo di notte.

Il cundiùn di Giumìn rivive a Rollo, ogni anno alla “Festa delle erbe”.

• Liquido formato dall’olio, dal sugo delle varie verdure e dall’aceto dei capperi