FRAZIONE SAN BARTOLOMEO

TESTIMONIANZE DAL PASSATO > BORGATE E FRAZIONI > LE BORGATE

SAN BARTOLOMEO

(Sabrina Lunghi)

SAN BARTOLOMEO

Estratto mappa impianto Nuovo Catasto Terreni - Agenzia delle Entrate

CA' DEI FORTI

Estratto mappa impianto Nuovo Catasto Terreni - Agenzia delle Entrate

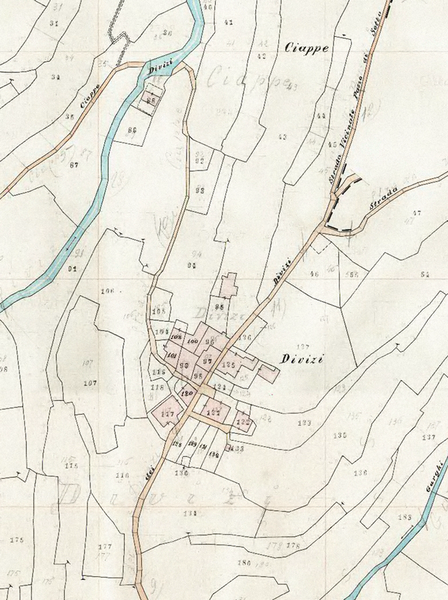

DIVIZI

Estratto mappa impianto Nuovo Catasto Terreni - Agenzia delle Entrate

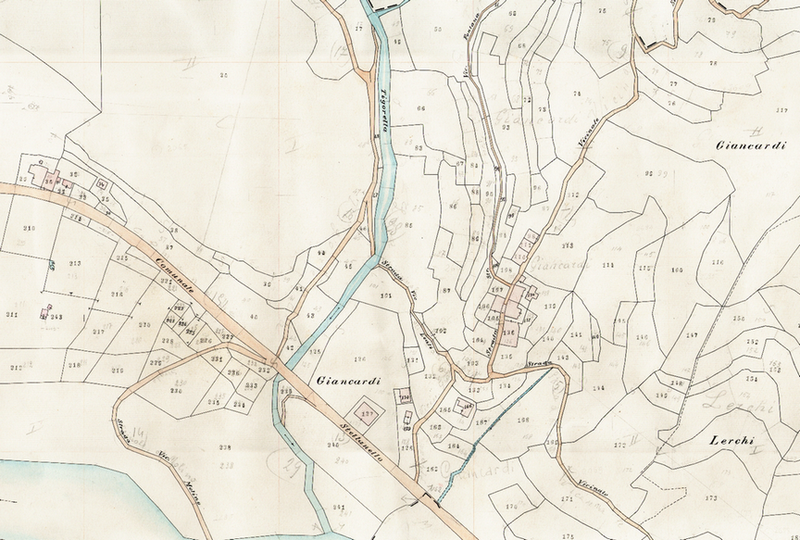

GIANCARDI

Estratto mappa impianto Nuovo Catasto Terreni - Agenzia delle Entrate

y

Questo toponimo non indica propriamente una località in particolare, ma si riferisce alla chiesa omonima, la cui Rettoria comprendeva le borgate di (Piazza) Rosseghina, Costa d’Agosti, Lanfredi (Sottani), Siffredi, Divizi, Ca’ de Forti, Tigorella e Barò. Queste, ad eccezione dell’ultima, facevano parte del quartiere di S. Pietro. Non esisteva infatti un quartiere intitolato a S. Bartolomeo, per cui la sua autorità aveva un carattere prettamente religioso, ma pur sempre di primaria importanza.

L’importanza e l’antichità della chiesa di S. Bartolomeo è attestata da molteplici dati:

- la notizia, riportata da Raimondi, secondo la quale la chiesa S. Bartolomneo de Roseghina compare nel 1330 nella nota decime papali, comprendente le chiese di S. Lorenzo, Villarelli e Conna [94]. Il Giardinello dice al proposito: Questa chiesa (di S. Bartolomeo Apostolo) per quanto si vede è matrice di sant'Andrea di Cona, e di S. Lorenzo di Stellanello, come a’ suoi luoghi più djffusamente appare. Il R. Rettore di detta Parrocchiale suole per consuetudine andar a’ cantare Messa, e Vespero nelle Chiese di S. Andrea di Cona, e di S. Lorenzo di Stellanello nel giorno delle loro feste respettivamente titolari, li R. di Rettori de quali sogliono darle dinaro [95].

- ancora Raimondi sostiene che nell’epoca feudale poi si costituirono le tre Parrocchie di S. Gio Batta ai piedi del Castello sede del Magistrato della valle inferiore, S. Bartolomeo nel mezzo della Valle, e di Testico ai piedi della Castellania dell’alta Valle [96]. Quest' ipotesi non deve venire trascurata, perché sappiamo essere attendibili i dati riguardanti la chiesa di S. Giovanni, attestata a partire dal XIII secolo [97], e la chiesa di S.S. Pietro e Paolo di Testico della quale il Giardinello dice: Dimostrasi a’ viva voce l’antichità d’esso tempio decorato di Prepositura nuncupata, per essere madre delle Parrocchiali di S. Damiano, S. Vincenzo, S. Gregorio, e N. ra Sig. ra del Bosco [98]; quindi è possibile che anche la chiesa in questione si sia originata nel medesimo periodo, per rispondere alla necessità di quelle borgate lontane dalle altre due parrocchie.

- il Giardinello nella descrizione dell’edificio ecclesiastico testimonia che all’inizio del XVII secolo esso era ad una nave, e due ali sopra materiale colonne sostenuta, quasi da per tutto di divote fìgure della Passione del Nostro Salvatore, e d’altri santi depinta (...); tien il choro a’ levante, e faccia à ponente, adorna di nero, e ben scolpito Portale di pietra, sopra cui scolpita si vede la figura del santo titolare, con 1’Annonziata, e sotto scritto 1620. fu depinta in parte del 1499, come dimostra detto mili. ° (sic!) nella parte destra dell’entrate, et all’altra del 1544, come chiaramente dimostra la dett’Inscrittione; fa’ per se stessa chiara la sua antichità questa chiesa, per la rustica sua struttura [99]. Se si confrontano tali parole con l’aspetto attuale della chiesa, m. 12 x m. 28 (Fig. 59), appaiono immediatamente evidenti le differenze instauratesi nel tempo. In particolare è scomparsa, almeno dalla facciata quella rustica sua struttura, che invece si può osservare ancora negli altri tre lati dell’edificio e nelle attigue case canonicali, m. 4 x m. 17 (Fig. 60), se con tale espressione l’autore del Giardinello intendeva riferirsi ad un tipo di muratura in pietra priva di intonaco. Un paramento murario con pietre a vista è visibile anche in ciò che rimane dell’oratorio di S. Benedetto dei Disciplinanti (in origine m. 5 x m. 18), oggi adattato a rimessa per uso rurale. Esso risulta sul Catasto Napoleonico [l00] ma non più sulle attuali mappe (…), e dell’edificio antico, oggi si possono apprezzare solo i ruderi delle pareti settentrionale, orientale e meridionale. Proprio in quest’ultima è

ancora possibile intravvedere una piccola apertura ad arco, che dà luce all’abside (Fig. 61) e un contrafforte di sostegno.

- sempre il Giardinello cita, fra i benefattori della chiesa, la famiglia de Mollinari la quale ha lasciato un’Illuminaria di Ceri (...); e perciò è obbligata una terra detta la Luminaria [101] e Dominico Olivero che lasciò tante Messe per una terra detta la Corinà della Colletta [102]. I due cognomi possono essere confrontati rispettivamente con Molinarii e Oliverius, presenti nell’indagine del 1252 (…). Quindi il comprensorio di S. Bartolomeo vanterebbe l’esistenza di famiglie molto antiche.

Fatte le suddette considerazioni, si possono analizzare le borgate che costituivano la Rettoria di S. Bartolomeo. Procedendo da nord verso sud, troviamo l’insediamento di Tigorella (…).

y

94 RAIMONDI, Rif. 35, p. 81.

95 GIARDINELLO 1624, c. 405 retro.

96 RAIMONDI, Rif. 35.

97 V. Tesi di Laurea “Insediamenti medievali nella Valle del Merula: esame tipologico" di Sabrina Lunghi - Anno Accademico 1995/1996, rel. Prof. C. Varaldo - Cap. V, p. 114.

98 GIARDINELLO 1624, c.388 retro.

99 GIARDINELLO 1624, c. 405.

100 CATASTO NAPOLEONICO, Sec. A, Sub. 3me.

101 GIARDINELLO 1624, c. 405 retro.

102 GIARDINELLO 1624, c. 409.

Testo tratto dalla Tesi di Laurea “Insediamenti medievali nella Valle del Merula: esame tipologico" di Sabrina Lunghi - Anno Accademico 1995/1996, rel. Prof. C. Varaldo.

y