RICORDI DEL NOVECENTO

RICORDI E TESTIMONIANZE DEL NOVECENTO

(Mario Vassallo)

y

La Liguria è una terra difficile, dove al mare si contrappongono gli immediati pendii montagnosi, spesso senza la presenza di distese pianeggianti.

E così, in un territorio che varia completamente in poco spazio, il ligure si è adattato tra i sacrifici, legandosi indissolubilmente a ciò che conquistava ed otteneva con la fatica di intere generazioni.

Ha contribuito a strappare all’ambiente circostante piccoli fazzoletti di terra che, con la realizzazione dei “maxei” (i muri in pietra a secco), sono diventati terrazzamenti utilizzabili per poter essere coltivati.

Spostamenti difficili, su forti pendenze, dove tutto veniva movimentato e trasportato sulle braccia, sulla schiena, talvolta con l’aiuto della forza animale a traino o “a basto”.

Il mare, per lungo tempo è stato un’insidia piuttosto che una fonte di profitto, poiché da esso giungevano i pericoli delle incursioni corsare e saracene che portavano distruzione e rapimenti, incendi, ruberie ed ogni genere di azione vessatoria nei confronti delle esigue comunità locali.

Ed anche per queste motivazioni, gli abitanti locali prediligevano stanziarsi sulle alture, in piccoli nuclei abitati, articolati con case vicine e strette, con visibilità sulla valle, in modo da avere il tempo per scappare in difesa dai predoni venuti dal mare, pur senza creare fortificazioni e dedicandosi quotidianamente alle attività agricole tipiche della vita contadina.

Oggi si scherza spesso sul fatto che la Liguria ha la forma di un sorriso rovesciato e sul carattere chiuso e diffidente dei liguri: non occorre cercare e trovare facili giustificazioni o inventare tesi antropologiche complicate ad effetto, ma pur sempre le origini di un popolo e degli abitanti dei luoghi forgiano comportamenti, usi, tradizioni e caratteri distintivi.

Il mondo contadino, la civiltà contadina sono stati per lungo tempo legati ai valori dei luoghi, conservando abitudini indissolubili dalle necessità di sopravvivenza dei singoli nuclei famigliari, spesso tardando ad integrarsi con la modernizzazione dei tempi, provando diffidenza per le novità e confidando ciecamente nella tradizionalità della cultura del “sapersi arrangiare”, adattandosi a ciò che si aveva a disposizione, secondo quanto tramandato di generazione in generazione.

Ciò che è stato il mondo contadino del Novecento è oggi considerato un insieme di caratteri, comportamenti e abitudinarietà considerati quasi medievali, molto lontano dal nostro attuale svolgimento giornaliero: un mondo di cui gradualmente si stanno perdendo tracce, ricordi, valori e consapevolezza.

Ma non è un mondo così lontano nel tempo, non sono passati secoli da quella civiltà.

Chi come me proviene da una famiglia contadina, ha vissuto alcune esperienze di quel mondo ancora pochi decenni fa, partecipando e contribuendo ad aiutare (e magari a forzare) i nostri nonni ed i nostri genitori ad adeguarsi ed adattarsi all’uso di strumenti elettronici e digitali diventati di uso abituale, sfuggendo dai loro ricordi con i quali tentavano di difendere ed infonderci valori e sacrifici, piccole conquiste acquisite e consumate per molto tempo.

Questo è uno dei tanti prezzi del progresso, ma ricordare un passato umile, fatiche e sacrifici fatti nel corso del tempo, credo sia uno spunto di riflessione per non dimenticare che il nostro presente deriva dal nostro passato, senza cui non avremmo possibilità di tentare di costruire un futuro nostro e per le prossime generazioni.

Noi possiamo ancora ricordare la vita e le gesta dei nostri nonni e bisnonni, quando i nostri figli, purtroppo, già ignorano quelle dei loro.

y

y

Nella mia generazione, chi come me appartiene ed è cresciuto in una famiglia contadina è stato tra gli ultimi ad assaporare e vivere direttamente le testimonianze di quello che era il mondo contadino, un insieme di abitudini, tradizioni, gesti e comportamenti di tutti i giorni che la successiva e rapida modernizzazione ha trasformato, spazzando via quasi tutto ciò che apparteneva al passato, di cui si preservano i ricordi.

E proprio i ricordi, col passare del tempo si allontanano, svanendo, finendo dimenticati nell’indifferenza.

Anche piccole cose hanno contribuito a segnare le vite ed insegnare alcuni valori a molti di noi.

Mi sono fermato a cercare di ricordare, accorgendomi di non aver dimenticato e, per una volta, ho voluto non dedicarmi solo alla raccolta generale dei ricordi degli altri, della storia, dei documenti, ma semplicemente riportare qualcosa che mi appartiene e di cui ho fatto marginalmente parte: quotidianità che mi sono state tramandate in famiglia e che ho avuto la fortuna di poter vivere direttamente, mentre stavano gradualmente e repentinamente scomparendo, ma che mi hanno in qualche modo accompagnato fino ai 10-12 anni, segnando la mia infanzia e determinando ciò che sono e chi sono diventato.

y

y

ARTI E MESTIERI DEL PASSATO

"u cravaiò"

Riscopriamo i nomi della presenza delle antiche figure “artigianali” che rappresentavano le presenze dei mestieri quotidiani, opera tradizionale tramandata nel tempo che garantiva prestazioni “specializzate”, laddove il contadino tuttofare non riusciva da solo ad assolvere le necessità di tutti i giorni:

“u stagnìn” (il lattoniere), “u ferò” (il fabbro ferraio), “u bancaŗò”' (il falegname), “u magnìn” (il calderaio), “u careghé” (l’aggiusta sedie), “u gumbaiö” (il frantoiano), “u muŗinò” (il mugnaio), “u mulìtta” (l’arrotino), “u strassè” (lo straccivendolo), “u cravaiò” (il capraio), “u carbunìn” (il carbonaio), “u caŗegò” (il calzolaio), “u massacàn” (il muratore), “u virsò” (il costruttore di “virse”), “u spesiò” (il farmacista), “u paŗaighé” (il ripara ombrelli), “u panaté” (il panettiere), “u laitè” (il lattaio), “u betegò” (il bottegaio), “u pesciò” (il pescivendolo), “u stancu” (il tabaccaio, più recentemente diventato “u tabachìn”), “u barbé” (il barbiere), “u sertù” (il sarto), “u gejiàn” (sagrestano, con la variazione di “u cappellàn” – il cappellano), “u pastù” (il pastore), “u manènte” (il mezzadro), “u bestènte” (l’erpicatore o l’aratore), “u carpenté” (il carpentiere), “u cantuné” (il cantoniere), “u caselante” (il sorvegliante di passaggi a livello e linee ferroviarie), “a guòrdia” (il vigile), “u cunciliatù” (il conciliatore, cioè il Giudice di Pace).

"u mulitta"

Foto per gentile concessione Gino Tumbarello

y

“U gumbaiö” (il frantoiano)

"u gumbu"

Foto per gentile concessione Famiglia Morro

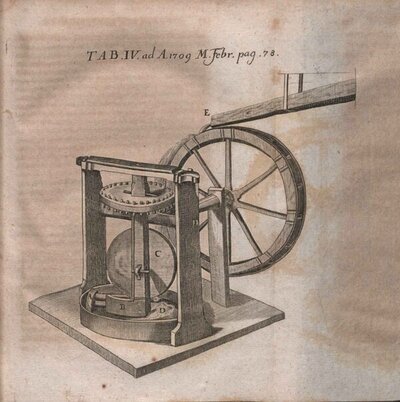

Il “gumbaiö” era colui che conduceva il “gumbo” (frantoio), per la macinatura delle olive e la produzione del tanto prezioso olio.

Gli ulivi coprivano gran parte del territorio e venivano “coltivati” con scarne attrezzature: per la lavorazione del terreno ci si affidava semplicemente ad aratro e “zappa a due becchi” (più raramente alla “zappa larga”, considerata la frequente presenza di sassi e scaglie di pietrame), mentre per la concimazione si “riciclavano” scarti quotidiani come strame, grasso animale (maggiormente scarti della macellazione di animali allevati in ambito famigliare), stracci di lana, latrina, ecc.

La raccolta avveniva con:

- “bacchiatura”, cioè percuotendo e scrollando i rami con pertiche e canne (operazione eseguita principalmente dagli uomini);

- “brucatura”, cioè raccogliendo direttamente il frutto a mano dai rami, solo per quelli raggiungibili da terra (operazione eseguita prevalentemente dalle donne);

- “raccattatura”, cioè raccogliendo il frutto a terra, già staccato e/o caduto dai rami (operazione eseguita abitualmente da donne e bambini).

Le olive raccolte venivano trasportate in sacchi di iuta al “gumbo”, dove venivano versate in una vasca di forma tonda, con fondo in pietra ed all’interno della quale girava la “mola” o “macina”, costituita da una grossa ruota di pietra, leggermente troncoconica, fissata ad un asse centrale che veniva azionato tramite ingranaggi.

La forza motrice veniva garantita o da un flusso idrico che azionava una grande ruota verticale che tramite assi, pulegge ed ingranaggi trasmetteva il moto rotatorio alla “macina”, o da forza animale costituita da un mulo (più raramente un bue), legato ad un asse orizzontale collegato alla “macina”, che veniva azionata facendo girare in tondo l’animale intorno al “gumbo”.

Con l’attenta e sapiente presenza del frantoiano, dopo un paio d’ore di macinatura delle olive, la pasta ottenuta veniva riposta dentro agli “spurtìn”, dei sacchi a disco di fibra vegetale intrecciata, i quali impilati sovrapposti a colonna e poi sottoposti ad una pressatura con grossi pesi, per permettere la fuoriuscita del liquido contenente olio.

Il liquido veniva convogliato con canalette a dei secchi e poi trasportato in trogoli, dove veniva fatto “schiarire” (decantare), raccogliendo con la “lecca” l’olio salito in superficie e travasato in giare o barili, usando otri di pelle e secchi.

Spesso venivano ripetute in sequenza le operazioni effettuate nella prima spremitura, in modo da ottenere altro olio (“sanso”), ma questa volta di qualità nettamente inferiore, in modo speculativo, arrivando anche a “rimacinare” la pasta pressata ormai secca, con aggiunta di acqua.

Tutto questo lavoro, con grande fatica, veniva svolto dal “gumbaiö”, dalle cui braccia passavano ogni giorno tonnellate di peso, ripetutamente e per un lungo periodo dell’anno.

Le informazioni tradizionali tramandateci e abitualmente conosciute, ci descrivono il “gumbo” nella versione ancora presente in alcuni piccoli ed antichi frantoi, con la classica vasca di pietra, la pressa con il vitone centrale a cui si avvita una sorta di coperchio che si stringe con una sbarra.

In realtà questa è già una soluzione relativamente “moderna”, poiché in epoche precedenti la vasca era una tramoggia in legno, di forma piramidale tronca (quindi non tonda, ma di forma pressochè quadrata), semplicemente poggiata su un lastrone orizzontale di pietra; dentro a questa vasca girava la “ruota di pietra”, azionata come è stato descritto, ma il frantoiano doveva intervenire maggiormente perché il moto rotatorio spingeva ammassi di olive e pasta negli angoli della vasca stessa e, pertanto, si doveva continuativamente provvedere a spostare tali accumuli verso l’area di azione delle “macine”, affinchè la macinatura avvenisse nel modo più omogeneo possibile.

Anche l’operazione di pressatura era sostanzialmente più grossolana, in quanto gli “spurtìn” venivano sovrapposti in verticale uno sull’altro, ragionevolmente in numero di circa una decina, e successivamente pressati con l’applicazione di pesi rudimentali, spesso caratterizzati da un grosso tronco d’albero.

L’effetto sulla produzione era una enorme fatica, con ridotta quantità di olio ottenuto; per tali motivazioni si ricorreva a rilavorazioni successive della materia di prima spremitura, alla ricerca di maggiori quantità di prodotto, seppure a deciso scapito della qualità dello stesso.

Acta Eruditorum - IV idraulica molino, 1709 – BEIC 13373207

y

“U magnìn” (il calderaio)

Il “magnìn” era un ambulante che arrivava in autunno, accolto dai bambini che gli andavano incontro per curiosare quanto fosse nero.

Infatti venivano spesso paragonati a lui, quando alla fine di giochi e marachelle tornavano a casa, accolti dalla tipica espressione “Ti sei néggru cumme in magnìn!” (“Sei nero come un magnino!”), talvolta condita da qualche sano “lerfùn” (sberlone), che aiutava nell’affettuoso tentativo educativo alla volta successiva, che sarebbe stata perfettamente uguale, se non peggio.

Il “magnìn” raccoglieva utensili di uso quotidiano nelle case, che poi ripuliva e ristagnava: paioli di rame per la polenta (“paiöi”), secchi di rame per la conservazione dell’acqua (“séggie”), teglie di rame per la farinata di ceci (“tésti” o localmente “testeghi”), padelle (“paèlle”) e pentole di rame e di ferro di ogni forma e dimensione (“pignàtte”).

Il contatto diretto di tali utensili con il fuoco del camino, li anneriva fortemente, macchiandoli e danneggiandone le stagnature, mettendo così a rischio il normale uso e la sicurezza nelle cotture in cucina e la manutenzione periodica rinnovava ed allungava la durata di quei pochi attrezzi quotidiani tanto preziosi nell’economia domestica.

y

“U careghé” (l’aggiusta sedie)

Il “careghè” era un artigiano ambulante che andava in giro fra le case con due vecchie sedie spagliate in bilico su una spalla, a penzoloni una sul petto e l’altra sul dorso.

Le sedie a cui si dedicava venivano lavorate con paglia di colore naturale o a tinte bene assortite, generalmente verdi o tendenti al giallo-rosso-arancione.

Il lavoro eseguito doveva essere solido, perchè dopo la rimpagliatura le sedie erano destinate a durare ancora molto a lungo.

Per svolgere il suo lavoro, il “careghé” operava seduto in uno slargo della borgata, all’ombra in estate e al sole in autunno, attorniato ed in compagnia di chi si radunava presso di lui per scambiare quattro chiacchiere.

y

“U strassè”

Lo “strassè” era un ambulante a cui venivano affidati rifiuti di ogni genere, stracci non più utilizzabili carta vecchia magari rosicchiata dai topi, oggetti rotti e ferrame arrugginito.

Le donne conservavano ogni cosa possibile da dare allo “strassé”, in cambio di qualche spicciolo comunque prezioso.

Di solito lo “strassè” prendeva in affitto temporaneo un piccolo locale nella zona, dove accatastare la merce, successivamente selezionata e rivenduta ad acquirenti che venivano, o mandavano, a ritirarla sul posto.

y

“U carbunìn” (il carbonaio)

Il “carbunìn” esercitava la propria attività nelle zone montuose e collinose.

In uno spiazzo libero e pulito, il “carbunìn” preparava la “carbunèŗa”, cioè un ammasso legnoso quadrangolare a forma di parallelepipedo o di piramide tronca, destinata alla carbonizzazione.

Utilizzava rami “di scarto”, irregolari e non utilizzabili per la creazione di assi o pali, a cui si curava di eliminare le appendici frondose e le foglie, riducendoli in bacchette tagliate a lunghezza stabilita, accatastate con regolarità.

Superiormente, veniva lasciato un foro centrale, creando una sorta di camino per la fuoriuscita del fumo e per la “respirazione del cumulo in combustione, oltre a quattro “bocche” laterali per la circolazione della aria necessaria alla combustione.

Il tutto era accuratamente coperto con terriccio, lasciando liberi i fori.

La fiamma non doveva fuoruscire, mantenendosi forte e costante, testimoniata da un’alta e densa colonna di fumo regolare.

L’esperienza del “carbunìn” doveva cogliere ogni eventuale anomalia nel processo di combustione, sorvegliandone il tiraggio e la fumata, quali elementi di controllo per evitare che la legna non carbonizzasse.

Quando la “carbunèŗa” non fumava più, il carbone era fatto.

y

“U caŗegò” (il calzolaio)

"u caŗegò”

Foto per gentile concessione Piero Dagati

Il “caŗegò” aveva solitamente la bottega in un piccolo locale al piano terreno, spesso con unica apertura la porta ‘ingresso.

Lavorava seduto dietro il suo banchetto, coperto di chiodi sparsi di tutte le forme e dimensioni, dei suoi attrezzi, toppe e ritagli di materiali a fogge varie e sul pavimento, scarpe alla rinfusa da riparare, vecchie forme di legno, pezze di cuoio e di gomma.

Le calzature più comuni erano “i scarpùi” (gli scarponi) per gli uomini, zoccoli di legno e ciabatte di pezza (spesso confezionate in casa) per le donne.

Le riparazioni più richieste erano le risolature complete e i rinforzi del tacco o della punta.

Le scarpe “buone” per la le occasioni speciali o per la Messa domenicale erano trattate come veri e propri cimeli, tanto che anticamente accadeva di andare in chiesa a piedi nudi e con le scarpe in mano, calzandole solo sulla soglia della chiesa e poi toglierle all’uscita, in modo da non consumarle e farle durare più a lungo possibile, anche per tutta la vita.

Nella bottega del “caŗegò” si respirava un odore misto di cuoio, spago, pece, colla, “lüstru” (“lucido” - crema per calzature) e della più economica “sunśa” (grasso animale, solitamente di maiale e meno comunemente di gallina).

Il “caŗegò” lavorava tanto e sa solo, dando un’occhiata al lavoro e un’occhiata al movimento nella strada davanti all’uscio, sempre in compagnia dei suoi semplici attrezzi:

il trincetto (“trincèttu”), la lesina (“lèrna”), i punteruoli (“punsùi”), i chiodi (“ciòddi”), il martel1o (“martèllu”), il “piede di ferro” (pè de fèru”), le “forme” (“fùrme”), la macchina per cucire, il coltello triangolare per tagliare, la “pece greca”.

y

“U ferò” (il fabbro ferraio)

"u ferò"

Foto per gentile concessione Piero Dagati

I nuclei abitati erano sorti principalmente sui versanti collinari e le strade di comunicazione esano sassose e sterrate, percorse da animali da lavoro che costituivano anche il mezzo di trasporto.

Diventava così importante chi curasse la “calzatura” degli animali e fu così che diventò importante l’opera del “ferò), quale “maniscalco”, ovvero colui che curava anche la ferratura degli zoccoli degli animali da lavoro.

L’officina del “ferò” divenne il luogo dove si creavano e “calzavano” i “fèri” o “ciapùi” (ferri da zoccolo) per muli, cavalli, asini, buoi.

Il “ferò”, oltre ad essere maniscalco, faceva lavori in ferro battuto e utensileria per uso agricolo e artigianale (zappe, vanghe, picconi, piccozze, punte, ecc.), ma anche oggetti di uso quotidiano che prendevano forma grazie all’arte dell’uso della forgia, del martello e dell'incudine, tra lo sprizzare di scintille nella fucina.

Un ricordo a chi ha dato la propria vita a quest’arte quotidiana: “u Cicciu”, artigiano di Molino Nuovo, la cui vita terminò perché colpito dal calcio di un mulo a cui stata applicando i “Ciappùi”.

y

“U stagnìn” (il lattoniere)

Lo “stagnìn” era un artigiano chiamato a intervenire in molti diversi settori ed in varie necessità dell’esistenza:

- stagnava pentole e paioli, teglie e tegami, “i rammi” (gli utensili in rame);

- per il frantoio costruiva cilindro, cassa, sottocassa, fusti contenitori dell’olio (in “banda” (lamiera) stagnata, o latta), attrezzi come “a lècca”, “a büsciuŗa”, “a stagnòia”, “a lantèrna”;

- per attingere l’acqua per uso domestico realizzava le “cascétte da nòia” (cassette della noria), i “sifùi” (sifoni) per aspirarla dal pozzo e trasportarla dalla noria al caratteristico “tröiu” (trogolo);

- installava le “canàe”, tubi di latta sistemati dallo stesso sotto le “grundòne” (grondaie), da cui l’acqua veniva raccolta nelle “baiétte” (conche a base rotonda), collocate sotto lo sgocciolatoio delle “canàe”;

- costruiva i “basìn” (secchi da acqua) per attingere dal pozzo, le “rigadée” (innaffiatoi) a canna con o senza pigna spruzzatrice, le “spugnatóie” (antenate mobili della vasca da bagno);

- effettuava la messa a punto delle tubature e la manutenzione delle serrande;

- contribuiva alla realizzazione dei primi impianti igienici collegati a fossa a tenuta stagna, dove confluiva il liquame, che veniva successivamente utilizzato come concime;

- saldava il coperchio sulla bara zincata.

y

“U massacàn” (il muratore)

"u massacàn"

La figura del “massacàn” sostituisce ed integra l’esperienza dei vecchi e l’inventiva accentuata dal bisogno nell’usare e trattare i materiali locali, con la formazione di figure professionali specializzate.

Gli antichi attrezzi del “massacàn”, giunti all’uso attuale con le innovazioni legate al trascorrere del tempo:

- “u martèllu” (il martello a testa piatta), “u martèllu ranca ciòi” (il martello strappachiodi, cioè a testa biforcata), “e tenàie” (le tenaglie), “a cassöŗa” (la cazzuola), “u cassuŗìn” (il cazzuolino), “a bulla” (la bolla), “a livèlla a òigua” (la livella ad acqua), “a lènsa” (la lenza), “u ciùmbu” (il filo a piombo), “u mètru” (il metro pieghevole), “a squàddra” (la squadra), “a riga” (la riga), “u bidùn” o “u buiö (il secchio), “a carètta” (la carriola), “a pòŗa” (la pala), “u piccu” (il piccone), “a pichètta” (la martellina), “a massètta” (il mazzuolo con la “punta” e “u scupèllu”), “a tàia” (la carrucola), “a sèra” (la sega), “u saràccu” (la sega), “a scandulèŗa” (la scandoliera o piegaferro), “a sgurbia” (scalpello a mezzaluna), “a betumèŗa” (la betoniera).

y

“U bancaŗò” (il falegname)

“bancaŗò”

Foto per gentile concessione Gino Tumbarello

Il “bancaŗò” era la figura che partecipava alla costruzione ed all’arredo della casa, con interventi accessori spesso svariati:

- i portoncini d’ingresso, dotati di picchiotto all’esterno e di grosso chiavistello (“u fèru mórtu”) nell’interno;

- i telai, i serramenti e le imposte dei “barcùi” (finestre), con all’interno lo “scüŗu” (scuro) ed all’esterno le “giŗujìe” (persiane), a listelli in legno e dotate di sportello apribile e fissabile inclinato, con posizioni variabili garantite da una bacchetta di ferro che si puntava in appositi incavi “scavati”, o nel telaio dell’anta, o nel telaietto dello sportello;

- “u tòŗu” (la madia), spesso usata anche come tavolo, all’interno della quale venivano conservati il pane, la farina, la pasta lievitata, “u brussu” (formaggio fresco casalingo, spesso portato allo stato di fermentazione, con la comparda dei “sattaèlli” [vermetti, che lo rendevano un prodotto particolarmente ricercato per alcuni palati ruspanti), nonché riposti “u canèllu” (il mattarello), “a rulètta” (la rotellina dentata per dividere i “raviöi”, “i turtèlli”, “i pansaŗòtti”, “e bujìe”);

- “u bancò” (la cassapanca) destinato alla conservazione di farina di grano e di granturco, fagioli, fave e ceci secchi, castagne secche, mandorle, noci e nocciole, “föiàe” o “cascètte” di fichi secchi;

- “a vedrina” (la credenza) dotata della parte superiore con un modulo in legno e vetro dove si riponevano i servizi da tavola migliori, le cose più preziose, i ricordi, su centrini bianchi ricamati a mano;

- “u gheŗindùn” (il comodino);

- “u canteŗàn” o “cumó” (cassettone), oltre a “u baüllu” (il baule) contenenti biancheria da casa e capi di vestiario soprattutto fuori stagione (in mancanza dei rari armadi).

Il grande lavoro affidato all’opera del “bancaŗò” sommerse il pavimento della propria bottega di trucioli e grandi quantità di segatura fresca, che portarono all’utilizzo di stufe a segatura, le quali necessitavano di un tiraggio minore rispetto a quelle più tradizionali in ghisa a legna (a “stèlle” e a “sücchi”), nonchè quelle più rare a sansa.

Il “bancaŗò”, spesso riconosciuto come “mastro d’ascia” per precedenti occupazioni nella costruzione cantieristica navale, non aveva aiutanti e lavorava da solo con il suo immancabile grembiule a bretelle, immerso nella segatura anche sulle sopracciglia e nei capelli.

Gli antichi attrezzi del “bancaŗò”, giunti all’uso attuale con le innovazioni legate al trascorrere del tempo:

“a ŝcciùna” (la pialla), “a ŝcciùna a spessù” (la pialla per sgrossare), “a ŝcciùna a fi” (la pialla per le rifiniture), “u scupèllu” (lo scalpello), “a verìna” (il trivello o succhiello), “u cacciavìa” (il cacciavite), “u martèllu” (il martello), “e tenàie” (le tenaglie), “e pinse” (le pinze), “a sèra” (la sega), “a sèra circulare” (la sega a disco), “l’affiŗalàmme” (l’affila lame), “a mòrscia” (la morsa).

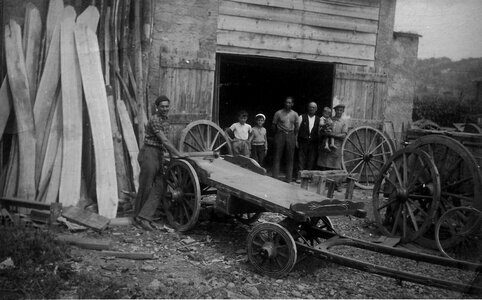

Parallelamente al mestiere di “bancaŗò” ed al suo operato, si sono sviluppate altre attività: le “segherie” ed i “carradori”.

Le segherie arriveranno ad essere cinque, di cui tre a Molino Nuovo e due alla Marina: oltre che segare la legna da ardere e ricavare tavole dai tronchi, preparavano le tavolette e i supporti per le costruzioni e imballaggi, “plateaux e cassette”.

Le tavolette e i supporti erano ricavati a mano, usando la sega a nastro, il cui operatore era chiamato “segantino”.

Tali componenti lignei, con l'aiuto di una “sagoma”, venivano assemblati mediante chiodi piantati con martello dal personale addetto: i chiodi che per qualsiasi ragione cadevano a terra nella segatura, a fine lavoro erano recuperati con una calamita, per essere riutilizzati previa raddrizzatura se si fossero “storti” nel piantarli.

I carradori erano due ed entrambi alla Marina.

Allestivano carri da trasporto, carri leggeri "birocci ", carrozze.

Erano specializzati nel “stringere i lamoni”: le ruote, con un raggio variabile da 50 cm a 1 metro, erano protette nella circonferenza da un robusto cerchio di ferro dello spessore di circa un centimetro e della larghezza di 5-6 cm.

Questo cerchio aveva il compito di proteggere e tenere strettamente unite i componenti della ruota in legno (raggi, pignone, circonferenza).

Quando questi componenti, a causa dell'usura, cominciavano a scricchiolare, si provvedeva al restringimento di cerchi in ferro “lamoni”, che i carradori provvedevano a “stringere, rafforzando ed equilibrando così tutta la ruota.

"i carradori" (A sinistra Mattiauda e a destra Giusta)

y

“U pesciò” (il pescivendolo)

Il “pesciò” era un venditore ambulante, spesso un famigliare del "pescaù" (pescatore), attrezzato con bicicletta e cassetta (generalmente proveniente dal mare di Andora o Laigueglia), che quasi ogni giorno transitava per la vallata gridando ad alta voce “pesci donne!!” e confidando in una interessata affluenza per riuscire a vendere il pescato di giornata (generalmente acciughe e sardine, pesce azzurro e talvolta qualche pesce più pregiato).

y

“U gelatò” (il gelataio)

“u gelatò”

Il “gelatò” era un venditore ambulante, tipico del periodo estivo, che saltuariamente transitava spingendosi nella vallata, con il carretto/triciclo e una barra di ghiaccio che serviva come refrigerante del prodotto offerto.

Vendeva gelati (coni), anche a due/tre gusti, gridando ad alta voce “gelati!!!”, attirando l’attenzione dei golosi nei dintorni.

y

“U vìrsò” (il “virsaro”, cioè il costruttore di “virse”)

"il cestaio"

Foto per gentile concessione Piero Dagati

Il “vìrsò” era colui che lavorava le canne, fornite dagli abbondanti canneti naturali presenti sul territorio, le quali venivano accuratamente ripulite con l’operazione di “mundàtüŗa” (mondatura) o “spelàtüŗa” (spellatura) e tagliate alla misura voluta al di sopra di un “nun” (nodo), dove la sezione è più resistente e si evita di sfibrare lateralmente lo stelo.

La lavorazione della canna assumeva svariati impieghi:

- le “virse” (i graticci) erano utilizzati per l’essiccazione naturale della frutta (specialmente dei fichi), dei pomodori e dei funghi;

- per la bacchiatura (insieme ai “trappellòtti” di nocciolo e di castagno) delle olive, nonchè delle mandorle e delle noci;

- scheggiate ad una estremità e adattate opportunamente, diventavano “ciapelùi” (raccogli-frutta) per i rami alti;

- lavorate come “canissi” (stuoie per l’armatura di soffitti), nella costruzione delle case;

- erano la verga e spesso anche il bastone dei pastori;

- insieme alle “caràsse” (pali), reggevano le “fiŗàgne” (i filari) nei vigneti;

- con le loro foglie, staccate, fatte appassire con cura e conservate in mazzi, si realizzava la “föia de canna”, che serviva per legare ai tutori i tralci delle viti, i pomodori e ortaggi quali i fagioli ed i piselli (in questa attività di legatura la foglia di canna si integrava con le ginestre);

- la foglia, abilmente intrecciata, formava le “föiàe” (gli involucri a forma di palla) per la conservazione dei fichi più pregiati.

Un mestiere accomunabile era l’attività del “cestaio”, artigiano che costruiva ceste, cestini e canestri, usando sottili liste ricavate a mano da “novelloni” (giovani getti) di castagni e di salici, oppure con vimini sgusciati, raccolti nel greto del torrente Merula.

y

"Le venditrici di formaggio"

y

y

ANTICHI SISTEMI DI MISURA

Nel periodo storico tra Settecento e Ottocento, nelle fonti documentali di riferimento, si rilevano indicazioni relative agli antichi sistemi di misura applicati in funzione a quelli derivanti dall’uso presso la Repubblica di Genova.

E ciò dando per scontato e/o assimilando il fatto che, appartenendo Andora alla Repubblica di Genova, automaticamente così fosse.

In realtà, la situazione è molto diversa, perché i sistemi di misura variavano, e spesso non poco, da zona a zona: troviamo così diversi sistemi/unità di misura in uso nei vari Mandamenti e variabili tra le varie località (senza allontanarci troppo) di Finalborgo, Calizzano – Massimino – Bardineto, Pietra Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Andora.

Curiosando tra i documenti dell’Archivio Storico Comunale e con riferimento a specifici studi sulle varie differenziazioni locali, diamo uno sguardo agli antichi sistemi di misura utilizzati nell’Andora della seconda metà dell’Ottocento.

- LUNGHEZZA si usava: la “canna” (ml 3.00), valutata 4 “passi” (ml 0,75); ogni “passo” era 3 “palmi” (ml 0,25); ogni “palmo” era diviso in 12 “once” (ognuna poco più di cm 2).

- SUPERFICIE si usava: la “giornata” (mq 900,00), suddivisa in 1600 “passi quadrati” (mq 0,5625); il passo quadrato si suddivideva in 9 “palmi quadrati” (mq 0,0625) e ogni “palmo quadrato” in 12 “once di palmo quadrato” – La “giornata” corrispondeva ad un quadrato di 10 “canne” di lato, cioè 40 “passi”.

- VOLUME si usava: la “canna cuba” (litri 27000,00), suddivisa in 1728 “palmi cubi” (litri 15,625), ognuno suddiviso in 1728 “once cube”; la “oncia cuba” era costituita da 1728 “punti cubi” – I muri venivano misurati con la “cannella”, pari alla sesta parte della “cannella cuba”, costituita da 288 “palmi cubi” e cioè pari a mc 4,5.

- CEREALI si usava: la “emina” (litri 121,92 sebbene fosse semplificativamente considerata litri 120), suddivisa in 6 “eminette” (litri 20,32, in conseguenza considerati litri 20).

- OLIVE si usava: la “quarta” o “quartara” (litri 36), composta da 18 “motulari”; tuttavia, esisteva anche una “quarta” composta da 7 “motulari”.

- VINO si usava: il “barile (da vino)” (litri 40), suddiviso in 40 “amole” corrispondenti al litro; ogni “amola” era suddivisa in 2 “mezze amole”.

- OLIO si usava: il “barile (da olio)” (litri 65,48), suddiviso in 120 “quarteroni” (anticamente in 20 “lire”) o in 64 “pinte”; tuttavia, si prediligeva la vendita dell’olio a peso.

- PESO si usava: il “cantaro” (kg 47,50 successivamente semplificato a kg 48), formato da 6 “rubbi” (kg 7,92 successivamente semplificato a kg 8); ogni “rubbo” era suddiviso in 25 “libbre” (grammi 316,75); la “libbra” era costituite da 12 “once”; la “oncia” era formata da 8 “ottavi” o “drammi”; ogni “ottavo” o “dramma” era costituito da 3 “denari” o “scrupoli” e questi ultimi suddivisi ognuno in 24 “grani”; il “cantaro” poteva essere suddiviso in 100 “rotoli” e ogni “rotolo” era corrispondente a 1,5 “libbre”.

y

y

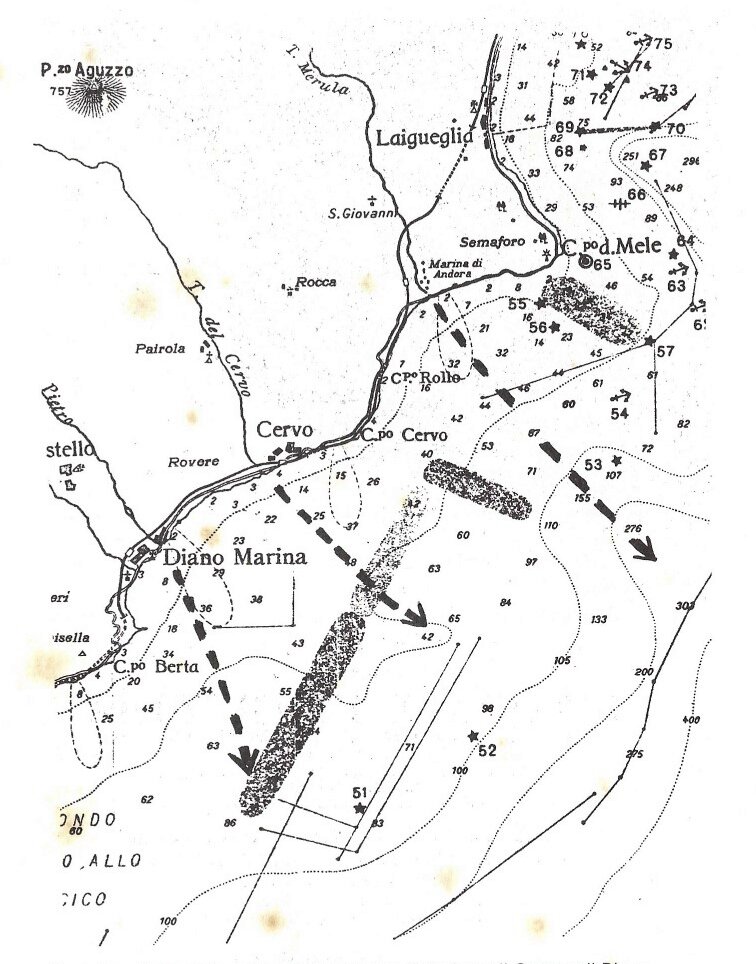

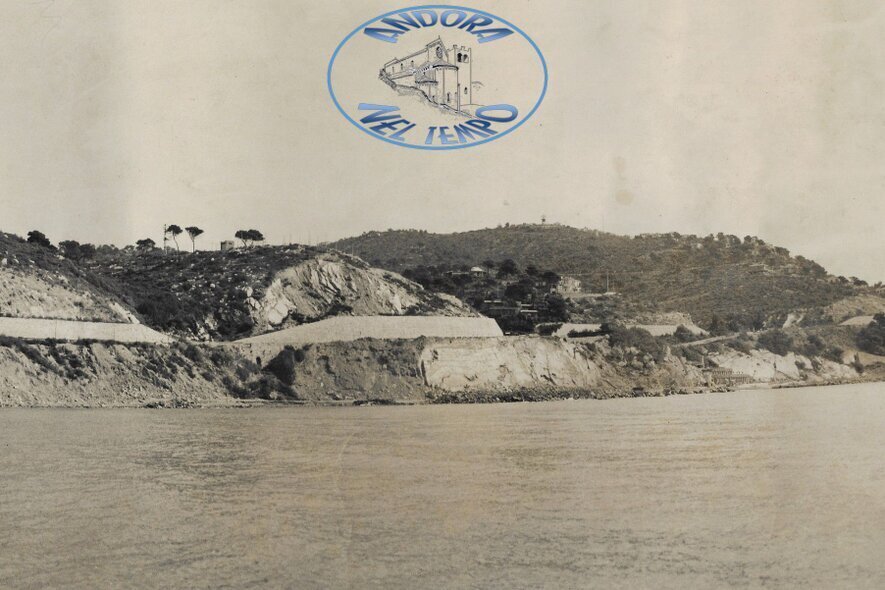

MODIFICAZIONI DELLA COSTA

Topografia delle valli sommerse

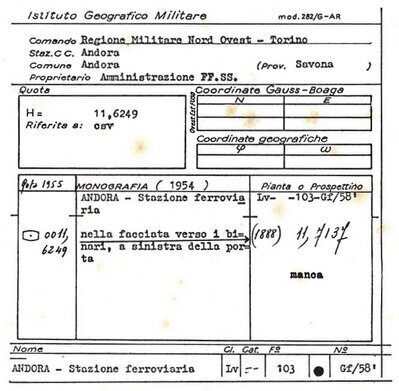

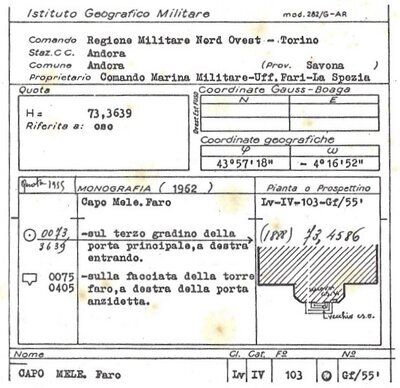

Alcuni dei capisaldi quotati nel 1888, verificati nel 1955, dimostravano che il livello del terreno aveva subìto delle variazioni in altezza, abbassandosi di quasi 10 cm.

In particolare:

- ad Andora, un caposaldo siglato GF/ 58°, posto sulla facciata verso i binari della ex stazione ferroviaria, a sinistra della porta, da metri 0011,7137 s.l.m. si è abbassato a metri 0011,6249, ovvero di cm 8,88;

- a Capo Mele, un altro caposaldo siglato GF /55° e segnato a destra sul terzo gradino della porta principale del Faro, da metri 0073,4586 s.l.m. si è abbassato a metri 0073,3639, ovvero di cm. 9,47.

Ad Andora, la torre del XVI secolo, che ancora esisteva nel 1700 alla foce del Merula, nel 1870 era già stata ingoiata dal mare.

Davanti alla località Pigna, all’inizio del 1900 esisteva un cantiere navale di proprietà del Conte Quaglia, con circa 50 metri di spiaggia davanti; nel 1937 questa spiaggia non esisteva più.

In seguito si riparò la zona con riempimenti, usufruendo quale “discarica” del materiale detritico proveniente dal cantiere dell’Autostrada dei Fiori in costruzione.

Davanti alla Colonia Marina “Salus”, verso la metà del 1800, esisteva un cascinale con uno spiazzo di circa 70 metri di spiaggia; nel 1938 il cascinale non esisteva più.

Secondo il “Regolamento per la estrazione delle arene sulla spiaggia di Andora, Genova, 4.1.1897, (ARGCS)”, nel 1896, alcune case, già demolite nel 1934 e successivamente scomparse, verso il mare possedevano terreni olivati e 20 metri di arenile.

In considerazione di tali dati documentali e dei relativi planimetrici con i luoghi descritti, emergerebbe che, sotto l’effetto del bradisismo positivo e di altre cause, le spiagge e la linea costiera si sarebbero ritirate mediamente di circa 40 metri nel tempo di poco più di un secolo e mezzo.

y

y

ATTIVITA' AGRICOLE QUOTIDIANE

Ricordiamo e riviviamo le attività quotidiane dei contadini di un tempo, quando la manualità era la forza per tirare avanti e l'economia famigliare era determinata da un buon raccolto, aiutato dall'allevamento di anche pochi capi di bestiame,che permettevano un prezioso apporto di forza motrice nel lavoro nei campi e di arricchire i cibi in tavola.

y

y

IL GRANO

In piena estate, solitamente nel mese di agosto, finito il massimo periodo di sfogo della vegetazione erbosa, si raccoglievano gli steli secchi rimasti per procedere all’aratura del terreno.

La lavorazione del terreno era attuata con il traino animale, di uno o due buoi o mucche e più raramente cavalli o muli, che costituivano la forza motrice capace di trainare l’aratro, guidato dal contadino, che spesso diventava zavorra aggiuntiva per permettere la discesa in maggiore profondità del vomere in suoli molto secchi e compatti.

Gli aratri erano attrezzi semplici, di legno con rinforzi e staffe metalliche, a volte muniti di un ruotino o slitta, che ne permettevano una più agevole manovrabilità e spostamento e scorrimento sul suolo.

Nei casi in cui si possedesse una maggiore dotazione di attrezzi, ne esistevano sostanzialmente due tipi: il primo con vomere di dimensioni maggiori, serviva per dissodare il terreno, mentre l’altro, di dimensioni più piccole e abitualmente più appuntito, veniva utilizzato per “tirare” (eseguire) i solchi (per semine di ortaggi).

Nel mese di novembre si seminava, lanciando manciate di semi a spaglio con le mani, cercando di spargere il seme in modo uniforme.

In primavera il grano cresceva insieme alle erbacce, che venivano tagliate con la zappa.

Tra fine primavera ed inizio estate, nel mese di giugno, il grano cominciava a maturare, con le spighe che si ingrossavano ed imbiondivano ed i passeri iniziavano a festeggiare, avendo a disposizione un intero mare di semi da poter beccare.

Per evitare i loro banchetti, i contadini cercavano di spaventarli mettendo sparsi nei campi gli spaventapasseri.

Tali accorgimenti variavano nel “modello” utilizzato: si passava dalla classica sagoma vestita come un contadino, a volte in movimento sotto gli effetti delle correnti ventose, fino ad un palo con cui si facevano dei forti botti, prodotti da un martelletto che colpiva un ferro pieno di zolfo e potassio.

Quando il grano era ormai maturo, una distesa di spighe dorate ondeggiava ritmicamente sotto i soffi di vento ed il mare dorato era punteggiato dai fiordalisi e dai rossi papaveri.

Si affilavano le falci, battendole per bene con la “martelletta” (un martello con manico corto ed estremità battenti tendenti ad una punta quadra di sezione pari a circa un’unghia), appoggiando le lame di piatto sopra alle spirali metalliche laterali della “picchètta” (asta metallica a punta, lunga cm 40 – 50, che veniva conficcata verticalmente nel terreno; poco sotto la sommità, ad una distanza di circa 4 – 5 dita, erano fissate lateralmente a forma di quadrato, delle spirali metalliche di piatto – in genere 4, che costituivano la base di appoggio per la lama da battere) e si partiva in gruppo nei campi per effettuare la mietitura.

I mietitori portavano legato alla cinta un corno, con al suo interno la “cuètta” (cote), una lingua di pietra molto dura che veniva strisciata periodicamente sulla parte interna della lama arcuata delle falci, per rinnovare il filo, aiutandosi a bagnare la superficie di sfregamento con la saliva (sputando sulla cote).

La mietitura era un lavoro molto faticoso ed i ragazzi avevano il compito di portare ristoro ai contadini impegnati, fornendo qualcosa da bere, possibilmente dopo averlo tenuto accuratamente in luogo fresco o almeno ombreggiato.

Il grano mietuto veniva lasciato dai mietitori in piccoli mucchietti (mannelli), che i ragazzi portavano ad un uomo, il quale li poneva sulla pressa: un attrezzo simile ad una ghigliottina, composto superiormente da un’asta incernierata ad un estremo, che utilizzata con il movimento a leva, permetteva di comprimere gli steli delle spighe, creando un covone di grano e legarlo con il filo di ferro.

Per chi non poteva permettersi anche una così semplice attrezzatura, la stessa operazione veniva assolta facendo pressione con le ginocchia, anche in due persone, e poi stringendo il filo di ferro per mezzo di un bastone che ruotando andava e creare una spirale di due tratti del filo metallico arrotolati su loro stessi, in modo che, più si ruotava il bastone, più si stringeva la legatura.

I covoni venivano ammucchiati e poi raccolti nei campi, mettendo le spighe sovrapposte al centro: in questo modo, anche se avesse piovuto, si sarebbe bagnato principalmente solo il covone in cima e degli altri si bagnava la paglia e non i chicchi.

I covoni venivano lasciati almeno una settimana sotto il sole, in modo che si potessero seccare ed asciugare bene.

Nei terreni in pendenza i mucchi venivano fatti con i covoni disposti in serie (cioè disposti parallelamente), mentre nei campi pianeggianti venivano fatti anche con forma a croce; in entrambi i casi la disposizione era in fila, per meglio caricarli quando si portavano a casa con i carri o, raramente nei terreni impervi, “a basto” (sul dorso) di animale.

Nell’aia della tenuta contadina, dopo aver tolto accuratamente scaglie e l’erba con le zappe (tale accortezza permetteva di raccogliere meglio gli eventuali chicchi che sarebbero caduti durante la trebbiatura), si iniziava a fare il grande cumulo di covoni di grano per il giorno della trebbiatura.

Prima dell’avvento delle macchine, per trebbiare il grano si batteva a terra con il “früsto” (un attrezzo costituito da due aste di legno, di cui una più lunga utilizzata come manico d’impugnatura e l’altra più corta come elemento battente, collegate tra loro ad una stremità con una cordicella) e poi veniva ventilato per separare i chicchi dalla paglia.

Una parte dei chicchi veniva pulita attentamente con il “siàssu” (vaglio o setaccio), lasciandola come seme per l’anno successivo.

Tutto il grano era conservato ed immagazzinato in sacchi di iuta, pesati su una bascula.

La restante quantità, invece, veniva destinata alla macinazione per la farina: per le piccole quantità (solitamente il fabbisogno della famiglia contadina), si utilizzava una piccola macina di pietra (posseduta in ambito famigliare), mentre le grosse quantità venivano portate direttamente al mulino con il carro.

Con un apposito recipiente di misura si misurava la parte di grano dovuta al mugnaio in cambio della molitura.

Nelle case contadine, una volta alla settimana, le donne facevano il pane: l’impasto di acqua e farina lo si faceva nella madia, un mobile in legno, a cassettone, destinato all’uso ed utilizzo della panificazione e lo stoccaggio quotidiano della farina.

Il pane impastato, dopo il dovuto tempo di lievitazione, veniva cotto nel forno a legna, in cui veniva inserito crudo per mezzo della “pala” e da cui era tirato fuori a fine cottura, dopo circa un’ora di permanenza nel forno, per mezzo di un attrezzo costituito da un lungo manico di legno con all’estremità una superficie verticale a forma di mezzaluna; durante il periodo di cottura, l’imboccatura del forno veniva chiusa con un apposito sportello in ferro.

y

LA CANAPA

La canapa era stata seminata in primavera, veniva raccolta nel mese di agosto e legata in fasci si portava a casa.

I fasci erano appoggiati verticalmente inclinati sui muri, per farli essiccare al sole.

Una volta essiccati, venivano immersi nell’acqua di un trogolo, in uno stagno o in un’ansa di un corso d’acqua, dove maceravano per alcuni giorni.

Dopo la macerazione, la canapa veniva messa nel forno, di solito subito dopo aver sfornato il pane, in modo da sfruttare ancora il calore rimasto.

Quando era bene asciutta e secca si toglieva dal forno e veniva passata nel “maccone”, un attrezzo di legno simile ad una ghigliottina, composto superiormente da un’asta incernierata ad un estremo, che utilizzata con il movimento a leva, permetteva di ammaccare e sfibrare i fusti della canapa.

Dopo averla sfibrata veniva fatta passare nella gramola, con la quale si separavano le fibre tessili dalle quelle legnose e successivamente, per raffinarla definitivamente, si pettinava con “spille” (appositi pettini muniti di punta di ferro), molto robuste e con dentatura più o meno fitta.

Nelle famiglie più benestanti la canapa si filava con la macchina per filare.

La canapa raffinata la si avvolgeva intorno alla “rocca”, da cui, con l’aiuto delle dita e della saliva, veniva filata in fusi.

Questo lavoro era fatto esclusivamente dalle donne nelle serate d’inverno.

Le matasse venivano lavate bene e fatte asciugare al sole.

Dai fusi, i fili si riportavano in matasse con l’”aspo”, il quale poteva essere ruotante o manuale.

Con il “panatoio” e il “mulinello”, il filo si riportava in piccoli rocchetti di canna usati per tessere e grossi rocchetti di canna usati per ordire.

Il “panatoio” si allargava alla base, in modo che le matasse messe dall’alto finissero per essere più tese, mentre la “spadella” serviva a tenere ordinati i tanti fili provenienti dai grossi rocchetti che stavano nella filiera.

I fili venivano riportati nell’orditoio, da cui si raccoglievano in una grossa treccia e, riposti in un lenzuolo, portati al telaio.

Per montare l’ordito sul telaio si doveva essere in quattro, generalmente due uomini e due donne: uno teneva i fili della treccia bene tirati, una teneva i fili allargati, una predisponeva i fili con il “pettine” sul “subbio” e uno girava il “subbio”.

Dal subbio, i fili venivano fatti passare, uno per uno, prima attraverso i “licci” (questi erano l’origine dei disegni sulla tela ed erano presenti in numero pari da 2 a 8) e poi attraverso i “pettini”: il telaio era così pronto per tessere.

Il filo da intersecare era passato da destra a sinistra, in modo alternato con la “navetta”, sulla quale veniva messo in modo continuo un piccolo rocchetto.

yy

L’UVA

Le viti venivano potate, recidendo i tralci con forbici e roncole e secondo schemi di potatura che variavano secondo l’uso della zona e le preferenze del contadino: un sistema molto comune era il cosiddetto “scòttu e tràia”, ovvero “scotto e tralcio”, secondo cui una pianta sviluppava la propria vegetazione su due tralci principali, i quali ogni anno venivano alternativamente recisi (potati) uno corto (scotto cm 5 - 10) e l’altro più lungo (tralcio cm 50 -70).

I tralci potati venivano legati ai fili di ferro che costituivano i filari correnti su “caràsse” (pali di legno) allineati e infissi nel terreno.

Le “caràsse” venivano trattate, prima di essere conficcate nel terreno, arrostendone la punta su un fuoco molto vivo, trattamento “artigianale” che garantiva una maggior resistenza nel tempo alla marcescenza dopo essere poste in uso.

La legatura dei tralci sui fili di ferro era effettuata talvolta con foglie di canna, ma più comunemente con steli di ginestra.

Nei boschi locali proliferava la ginestra arbusto tipico sul territorio, noto per i fiori gialli molto profumati e ed era uso comune reciderne alcuni rami, staccarne gli steli, legarli in mazzi e metterli a macerare in acqua, coperti da un grosso sasso o da un oggetto pesante che ne consentisse la permanenza immersa per alcuni giorni; dopo tale trattamento ogni stelo era pronto per essere utilizzato quale “cordicella” per legare rami, canne, ecc..

I trattamenti antiparassitari erano periodici ed anche frequenti, basati pressochè esclusivamente sull’utilizzo di zolfo e solfato di rame liquido, che venivano distribuiti con soffietti o pompe a stantuffo caricate in spalla tipo zaino.

Verso fine di settembre ed inizio ottobre si cominciavano a lavare tini, botti (quelle di grandi dimensioni si lavavano entrandoci dentro) e ogni altro attrezzo da usare in cantina.

Le botti ed i tini venivano bagnati continuamente, in quanto così il legno aumentava di volume, estendendo le dimensioni delle doghe e rendendo i contenitori stagni per quando si sarebbero dovuti riempire di vino.

La vendemmia era un’attività in cui era necessario essere in tanti e spesso diventava una specie di occasione d’incontro, in cui si passava del tempo insieme ed in cui trovavano occupazione e divertimento anche i bambini.

I vendemmiatori mettevano l’uva nei canestri e quando erano pieni venivano vuotati nelle cassette da uva, le quali avevano sopra un manico, che serviva per prenderle, ma anche per non far schiacciare l’uva quando venivano impilate una sopra l’altra (in alcuni rari casi locali, al posto di canestri e cassette si utilizzavano bigonce, trasportate a spalla).

L’uva veniva pigiata con i piedi in un grosso tino (“pestarola”): nel fondo, dalla parte in discesa, c’erano dei fori che permettevano al mosto di defluire in una tinozza sottostante, dalla quale veniva prelevato con un mastelletto ed unito ad una parte di vinaccia all’interno di una botte in verticale ed alla quale era stato tolto il fondo.

La botte veniva richiusa incollando intorno al coperchio fogli di carta per non far passare aria, che avrebbe inacidito la vinaccia sopra il mosto.

In tempi più “moderni” o nei casi in cui ci si fosse potuto permettere una maggiore attrezzatura, l’uva raccolta veniva portata in cantina e pigiata con la pigiatrice: questa era una specie di carriola senza ruota, che veniva posizionata sopra ad un tino, un mastello od una botte; la pigiatrice aveva il fondo della tramoggia costituito da due cilindri dentati contrapposti (tipo cremagliera), attraverso i quali passavano i grappoli versati dentro alla tramoggia, che venivano schiacciati facendo ruotare i cilindri dentati per mezzo di una ruota esterna (azionata manualmente per mezzo di una maniglia), fatta girare da una persona.

Acini schiacciati, raspi e succo cadevano tutti nel recipiente sottostante.

Le pigiatrici più antiche e più semplici schiacciavano l’intero grappolo, mentre altre più complesse e di datazione successiva presentava l’aggiunta di una grande vite elicoidale senza fine, posta orizzontalmente e perpendicolarmente ai cilindri dentati, la quale aveva lo scopo di funzionare quale diraspatrice, ovvero dividere i raspi dal resto del grappolo schiacciato, in modo da raccogliere separatamente il prodotto (acini schiacciati e succo) che avrebbero dato origine al mosto.

Il prodotto della pigiatura veniva comunque trasferito nei tini, dove con attrezzi simili ad una mezzaluna (uno senza manico e l’altro con manico lungo), si spingevano e mischiavano le vinacce e il mosto durante l’ebollizione (tali attrezzi venivano usati anche per togliere le vinacce dalle botti).

Le vinacce rimaste nel Tino si mettevano nei torchi e qui spremute con forza.

L’ebollizione durava 5 giorni, dopo cui il mosto, ormai diventato vino, veniva tolto dai tini tramite la “cannella” o il “mastelletto”, si filtrava e si travasava nelle botti.

Dopo l’ebollizione il mosto e messo nelle botti, dove “maturando” si formava il vino.

La “cannella da travaso” di legno era usata per travasare, mentre una più piccola di rame era usata per spillare il vino dalle botti.

Le botti venivano poggiate su delle travi di legno, a loro volta poggiate su spessori sagomati, chiamati “zinne” per la loro forma.

Per versare il vino nelle botti si usava l’imbuto, un recipiente in doghe lignee, assimilabile ad una grossa bacinella.

Le botti si chiamavano “mezza botte”, con capacità variabile secondo la dimensione e lo spazio a disposizione e comunque fino a 500 litri; “barile”, con capacità di 40 litri; “quartirolo”.

Dalle botti il vino si travasava nelle “damigiane” (contenitori in vetro assimilabili a grandi bottiglioni di forma troncoconica doppia e superiore lungo collo, rivestiti in vimini o materiale pagliericcio) e di qui in fiaschi (bottiglie pagliate) e bottiglioni (tutti tali “contenitori” erano rigorosamente in vetro).

Sia le botti che le damigiane, una volta iniziate si dovevano svuotare completamente e subito, altrimenti il vino sarebbe diventato aceto.

Le vinacce prosciugate, derivanti dalla torchiatura, venivano date da mangiare alle mucche, oppure sparse nel vigneto.

Ogni contadino aveva i suoi modi e le proprie abitudini di procedere nella lavorazione dell’uva e nella lavorazione per l’ottenimento del vino, che custodiva gelosamente.

y

IL FIENO

Il fieno si tagliava verso la fine di maggio, utilizzando il “fèru” (“il ferro”), una lunga lama arcuata, ricordante una grossa falce, dotato di un lungo manico in legno, con due impugnature ortogonali al manico, distanti tra loro in modo variabile e personalizzato secondo le caratteristiche fisiche dell’utilizzatore abituale, spesso parzialmente sagomato, in modo da essere adoperato agevolmente sfruttando la torsione del busto e la rotazione delle anche, oltre che la “sbracciata”.

Falciare il fieno era un lavoro lungo e faticoso, spesso intervallato dall’affilatura della lama, mediante l’utilizzo della “cuètta” (cote), una lingua di pietra molto dura che veniva strisciata periodicamente sulla parte interna della lama arcuata del “ferro”, per rinnovare il filo di taglio, aiutandosi a bagnare la superficie di sfregamento con la saliva (sputando sulla cote); solitamente era portata in cintura, all’interno di un corno, ma spesso era appoggiata nelle vicinanze, in modo da non indossare pesi superflui.

Il fieno tagliato era lasciato alcuni giorni ad essiccare al sole e talvolta veniva “girato” (anche più volte) con la “forca” (attrezzo “a becchi” in numero variabile da 2 a 3 se in legno e da 2 a 5 se in ferro, con manico in legno, spesso leggermente sagomato ad “onda”, per arcuare meno la schiena quando di caricava la “forcata”), in modo che potesse rimanere esposto al sole maggiormente e potenzialmente su entrambi i lati di esposizione.

Con il “rastrello” si radunava il fieno nei campi e seguivano abitualmente due operazioni, alternative, ma anche complementari:

- si creavano del “reste” (termine locale traducibile in “matasse”) sul posto;

- si andavano a realizzare i “pagliai”.

Le “reste” erano delle piccole trecce di fieno, di peso equiparabile a quello di una “balla”, cioè 15 – 25 kg e si creavano in due persone:

- il fieno doveva essere a steli possibilmente lunghi o con parecchia foglia (tipo erba medica);

- veniva rastrellato ed ammucchiato in una striscia molto piena/compatta lunga non più di 2 metri, oppure circa 3 – 4 metri (in questo caso veniva poi ripiegata in due nel senso della lunghezza) e comunque larga circa mezzo metro;

- le due persone si appostavano una per estremità della striscia di fieno e infilavano un manico – bastone di circa 1 metro di lunghezza e 3 palmi dell’estremità della striscia;

- ruotando entrambi, ma in senso contrario i bastoni, si creava una specie di treccia, che sforzando la rotazione, manteneva la consistenza e forma, diventando più corta e molto compressa;

- le “reste” così fatte, venivano caricate su un carro e portate a casa.

Per il “pagliaio”:

- si portava il fieno sull’aia vicino a casa;

- si installava un palo verticalmente, stabilmente infisso nel terreno;

- si disponeva il fieno in modo circolare intorno al palo, restringendo il cerchio più si saliva di altezza, fino a quasi appuntire la forma del cono così creato;

- questa forma permetteva alla pioggia di scorrere e scolare più superficialmente, senza penetrare all’interno del pagliaio stesso ed inzuppare il fieno accatastato, provocandone marcescenza e formazione di muffe.

Il fieno nei pagliai veniva preso giornalmente per alimentare gli animali, utilizzando il falcino per tagliare il fieno morbido all’esterno e il tagliafieno per tagliare il fieno pressato all’interno.

Alcuni contadini, dotati di maggiori attrezzature, trinciava con il trinciaforaggi (azionato a mano tramite una grossa ruota a manovella) il fieno prima di darlo da mangiare agli animali.

y

y

LA LEGNA

Per pulire il sottobosco dagli arbusti si usava il “roncone” o il “marasso”, mentre con la “roncola” si tagliavano gli arbusti spinosi (avendo un lungo manico evitava di pungersi e graffiarsi).

Gli alberi venivano abbattuti o a colpi di “picòzza” (un tipo di scure simile a quella da pompieri, che aveva da un lato la lama e dall’altro un punteruolo incurvato), o con il “segone” (un attrezzo dalla lunga lama seghettata che veniva usato in contemporanea da due persone, una per ognuna delle estremità).

Quest’ultimo utensile era utilizzato anche per tagliare i grossi tronchi, mentre quelli di diametro medio/piccoli erano tagliati con il “picussìn” (scure o accetta, che era l’attrezzo universale che si adattava un po’ a tutti gli usi e tagli).

I tronchi di diametri più normali, già tagliati in spezzoni, di lunghezza ridotta ad 1 – 1,5 metri, così come i tronchetti e rami, erano posati sul “cavalletto” e tagliati in pezzi più corti con la “sega”.

Questa era un attrezzo fatto ad “H”, in legno, con l’assicella orizzontale fissata alle due verticali laterali mediante un semi-incastro o uno snodo a cerniera, che teneva le tre assicelle in forma, ma consentendo ridotte rotazioni delle verticali rispetto all’orizzontale.

Alle estremità inferiori delle assicelle orizzontali era fissata la lama in ferro dentata, mentre alle estremità superiori era collegato un doppio filo di ferro, arrotolato a spirale, con infilato in mezzeria un chiodo, che puntava lateralmente sull’assicella orizzontale.

Lo schema strutturale così ottenuto era equivalente ad un trapezio, in cui la lama era la base maggiore inferiore e il filo di ferro era la base minore superiore.

Inclinando il chiodo e ruotandolo in un senso o nell’altro, usando come asse la treccia di filo di ferro, si tirava o allentava la tensione sulla lama (tirando, cioè diminuendo la lunghezza della treccia, si aumentava la tensione sulla lama; mollando, cioè aumentando la lunghezza della treccia, si diminuiva la tensione sulla lama).

Tutti i piccoli rami venivano raccolti e legati insieme, formando le “fascine”, che erano ammucchiate in cataste.

Con il “picussìn” (la scure) si spaccavano i pezzi già tagliati con la “sega”, mentre con l’ausilio combinato di mazza e “cunei” (zeppe) si spaccavano i tronchi più grossi.

Tutta la legna spaccata veniva infine ordinatamente ammucchiata.

La produzione della legna era pressochè propria per ogni famiglia e quando si doveva ricorrere alla vendita – acquisto, in alcuni casi si utilizzava, quale unità di misura, il “metro stero” o “stero”, che equivaleva ad un volume pari ad un metro cubo, cioè un cubo di un metro di lato idealmente riempito/occupato da fascine con tronchi di medio/piccolo diametro, a cui si paragonava un peso equivalente a 5 – 6 quintali, secondo il tempo di stagionatura (quanto tempo era passato dal taglio) o del tipo di essenza legnosa di cui si trattava.

y

LE MUCCHE

L’allevamento delle mucche era spesso necessario per garantirsi la forza motrice per i trasporti e la lavorazione dei campi, oltre che per il naturale sostentamento alimentare della famiglia e, seppure non fosse tra i lavori più faticosi, assorbiva ampie quantità tempo tutti i giorni dell’anno e necessitava di spazi e risorse alimentari adeguate alla mole ed ai fabbisogni di animale di grande stazza.

Le operazioni giornaliere consistevano nel dare da mangiare agli animali, pulire i loro giacigli abitualmente due volte al giorno e, in alcuni casi, mungere.

Nella stagione calda le mucche venivano portate ad abbeverarsi lungo i corsi d’acqua, mentre in inverno si era costretti a farle bere dentro la stalla, portando l’acqua con i secchi.

Per il traino di carri o aratri si applicava il giogo, che si appoggiava sui colli della coppia di animali e si fissava alle corna con cinghie di cuoio; tale attrezzo permetteva di ripartire le tensioni dovute allo sforzo dell’animale, senza che ne subisse in soffocamento o danneggiamento delle proprie funzioni vitali.

Spesso alle mucche venivano pure messe le campanelle.

Il giogo matto funzionava nello stesso modo, ma era usato per il traino con un solo animale.

La cavezza si metteva all’animale per poterlo condurre a mano.

Mettendo le briglie al muso delle mucche, il contadino poteva guidarle, anche in coppia, dal carro: bastava tirare la briglia di una per girare e di entrambe per fermare.

La frusta era usata per incitare l’animale, per farlo accelerare nel passo.

Le mucche si legavano alla mangiatoia con la catena ed esisteva una specie di museruola che veniva messa all’animale per impedirgli di mangiasse quando non doveva.

La “striglia” e la “brusca” (bruschetto) erano gli arnesi usati per la pulizia degli animali.

Ogni tanto le unghie dovevano essere ferrate e per questa operazione l’animale veniva immobilizzato nel “travaglio”, una struttura in legno ben fissata a terra: con una grossa tenaglia si tagliava l’unghia e con una più piccola si tagliavano i chiodi, che erano applicati con un martello fatto apposta, mentre l’incastratrice serviva per intagliare l’unghia per applicarci successivamente il ferro.

y

LE PECORE

Pascolare le pecore era di solito un lavoro riservato ai bambini, che sorvegliavano e conducevano il gregge, talvolta composto da non tantissimi esemplari, ma misto a capre.

Quando in un prato c’era molta erba, la pecora più anziana veniva legata ad un bastone infisso nel terreno, ad una staccionata, ad un tronco, così anche le altre restavano ferme.

Più complicata era la situazione se erano presenti anche capre, caso in cui doveva essere alzato il livello di attenzione, poiché l’abitudine più irrequieta e dispettosa della capra, comportava inevitabilmente una “spuntatina” a tutti i rami di qualsiasi forma di vegetazione, giovani alberi, alberi da frutto, ecc., anzichè il brucare in gruppo l’abbondante distesa erbosa.

Al mattino e alla sera si mungevano e il latte appena munto, dopo avergli aggiunto il “caglio”, una sostanza ricavata dallo stomaco degli agnelli che serviva a condensarlo, veniva messo vicino a una fonte di calore.

Il latte condensato si versava in un piccolo contenitore di coccio, forato in fondo, e con le mani si modellava lentamente per togliere il più possibile tutta la parte liquida e per dargli una forma solida: si creava così il formaggio.

Il siero, ovvero il liquido rimasto nei recipienti, veniva fatto bollire per sfruttare ancora quella minima parte restante che si sarebbe coagulata in ricotta.

Le pecore si tosavano a maggio e per tagliare la lana si usavano apposite forbici molto affilate, dovendo provvedere ad immobilizzare l’animale, magari legando tutte e quattro le zampe con una corda, in modo che non fosse libero nei movimenti per il rischio di ferirlo accidentalmente e magari anche con lacerazioni profonde.

La lana appena tagliata veniva messa in acqua, lavata e messa ad asciugare al sole.

Bene asciugata era pronta per essere cardata, adoperando appositi pettini e successivamente arrotolata in piccoli rotoli lunghi circa 1 metro, i quali venivano filati oppure intersecati direttamente sui fili dell’ordito del telaio per farci coperte.

y

y

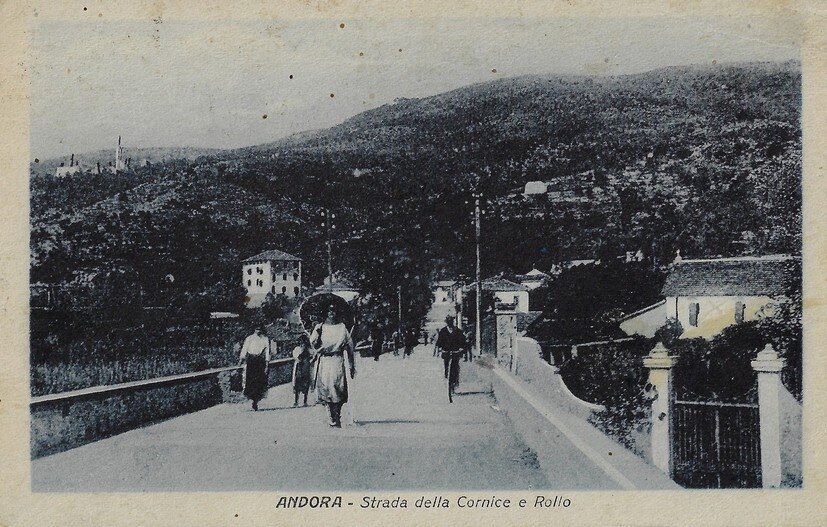

STRADA DELLA CORNICE

Una curiosità legata alla foto sopra: su questo gruppetto di persone, secondo alcune fonti si narra che la donna con l’ombrello bianco fosse Matilde Novaro (moglie del Marchese Giuseppe Maglioni) che tiene per mano la figlia Stefania; una curiosità è che esiste una foto d’epoca (vedi foto sotto) praticamente identica dove però sono state incomprensibilmente aggiunte una finestra all’Albergo dei Poveri di Genova ed una donna con ombrello completamente diverso, in primo piano a coprire completamente la figura della Marchesa (testimonianza che i fotomontaggi non sono una invenzione dei nostri tempi!!).

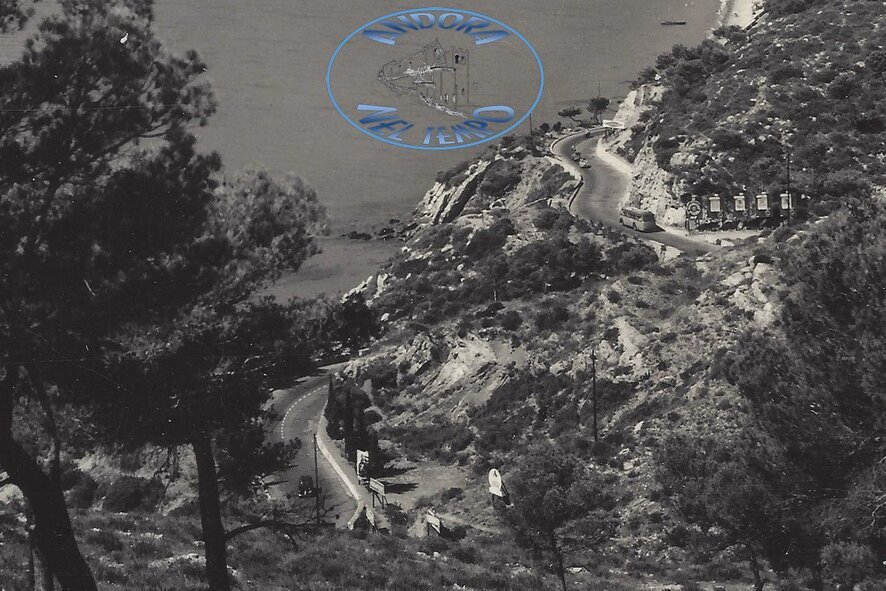

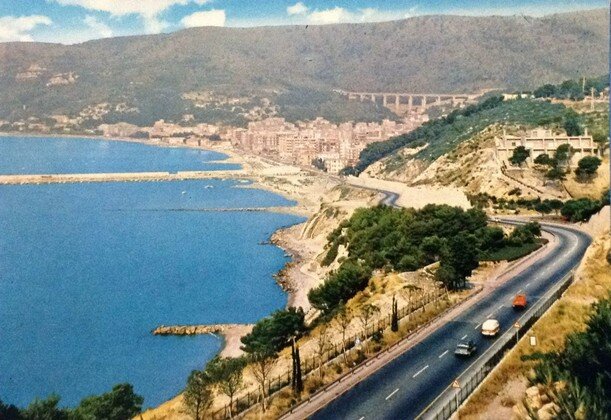

L'Aurelia per come la conosciamo noi, o meglio un tracciato simile e più volte modificato ed ampliato (chiamata anche "Aurelia moderna"), fu in parte iniziato in epoca napoleonica e poi inaugurato da Carlo Felice nel 1832; sembrerebbe attribuibile al Regno dei Savoia la denominazione (non ufficiale) di "Strada della Cornice" per il tratto da Capo Mele a Capo Cervo (oggi noto come Capo Mimosa), dopo la costruzione del ponte alla foce del Merula (quello che esiste ancora oggi).

Tuttavia, le denominazioni "Aurelia" e "Strada della Cornice" si rincorrono, ma non ci sono documentazioni locali ufficiali in merito; tant'è vero che nei Registri delle Strade del Comune di Andora del 1825 e del 1840 la strada "Aurelia" non compare nè nelle strade comunali, ne' nelle strade vicinali e tale fatto è probabilmente riconducibile alla considerazione che, ancora in tale periodo, fosse accomunata la strada "Aurelia" al percorso della vecchia strada romana Julia Augusta (anche se alcune fonti la assimilano e forse confondono con la Ligure Costiera, principalmente perchè la seconda sarebbe più litoranea rispetto alla prima).

Nel Registro delle Strade del 1939, compare la Strada Nazionale Aurelia, ma gli atti amministrativi comunali la spezzettano, ripetutamente e in modo più volte diverso, facendola diventare via Fontana - nel tratto compreso tra Villa Martinetto e l'attuale Hotel Trieste - (salvo poi ritornare successivamente all'originaria denominazione Aurelia in occasione della costruzione del cavalcavia).

La Strada della Cornice in prossimità della Base Aeronautica, invece, ha una propria genesi completamente diversa.

Tanto per cominciare, è una delle poche strade andoresi che non sono mai state istituite con atti amministrativi, avendo assunto la denominazione in base all'intervenuto uso abituale del nome.

Infatti, nel 1961 fu istituita la Strada Cornice di Pinamare che avrebbe dovuto collegare la Strada del Lampin con Strada delle Catene; due anni dopo, nel 1963, fu istituita la Strada del Bianco, anch'essa collegante Strada del Lampin con Strada delle Catene, ma in un tratto più breve e posizione diversi rispetto alla precedente Strada Cornice di Pinamare.

Con l'espansione dell'edificazione nella zona collinare di Levante (Pinamare e collina di Capo Mele) sono venute a formarsi via Cornice del Capo e Strada della Cornice, probabilmente richiamando la posizione molto panoramica sul crinale collinare e la caratteristica forma ad anello (la prima) ed intersecante (la seconda).

In precedenza ed anticamente tale zona era servita da un tracciato stradale che collegava la borgata Mezzacqua con la borgata Colla Micheri, costituito dalla strada vicinale del Capo Meira, già presente nei Registri delle Strade del 1825 -1840 e successivamente scomparsa.

y

y

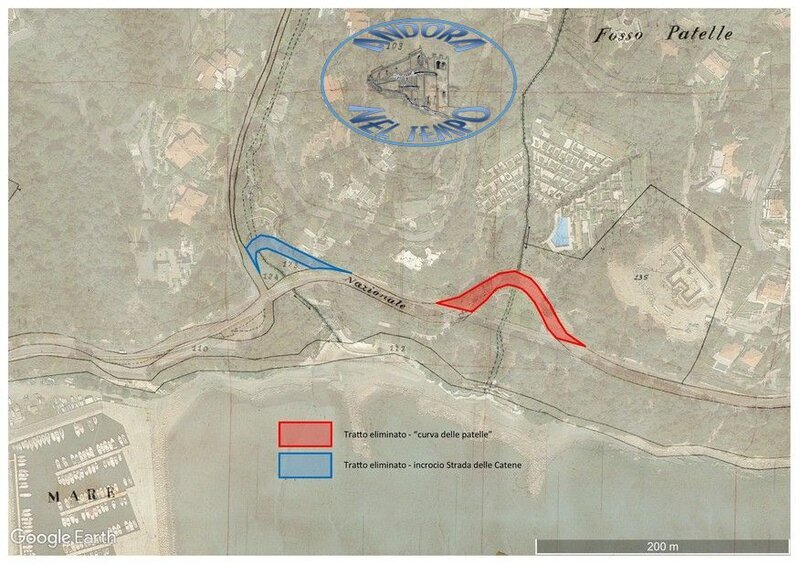

VIA AURELIA E LA "CURVA DELLE PATELLE"

Sovrapposizione effettuata tra Mappa Catastale d'impianto e foto aerea GoogleEarth

Nel tratto di percorso della via Aurelia in prossimità dell'odierno Ristorante "Rocce di Pinamare", tra la corrispondenza del parcheggio sul Porto dello stesso e l'incrocio con Strada delle Patelle (dal porto in direzione Capo Mele), sono state effettuate nel tempo delle modifiche del sedime stradale, in modo da eliminare due insidiose serie di curve ravvicinate, al fine di agevolare uno scorrimento di traffico più sicuro ed uniformare le perimetrazioni delle proprietà limitrofe.

Il tratto oggi rappresentato da un rettilineo (dove negli anni scorsi fu installato un semaforo per la riduzione della velocità), davanti al complesso residenziale "Residenza di Costamarina", fino ai primi anni '70 presentava un assetto curvoso che rientrava nel versante collinare a monte dell'attuale tracciato della via Aurelia.

Tale "curvone" fu completamente eliminato, inglobandolo nel lotto pertinenziale di un complesso residenziale, come strada di accesso e parte della percorrenza interna allo stesso, andando a realizzare un tratto più regolare del tracciato viario.

Particolare stralcio foto aerea Regione Liguria

La curva "delle Patelle" era una denominazione di riferimento, che nella conoscenza popolare ha una dubbia provenienza.

Sebbene il versante a monte sia identificato con il toponimo di "fosso patelle", secondo una versione dipenderebbe dal fatto che la scarpata sotto la via Aurelia (anticamente Strada della Cornice) fosse a strapiombo sul mare, con costoni rocciosi, sui quali abbondassero colonie di "patelle", tipici molluschi di scoglio che popolano i nostri tratti costieri.

Secondo un'altra versione, invece, il nome dipenderebbe dal fatto che, giunti i tempi moderni ed il crescente ricorso all'uso degli autoveicoli, il curvone "delle Patelle" rappresentasse un'insidia per coloro che lo percorrevano, diventando un luogo di incidenti stradali, dove spesso i mezzi a motore finivano a lato della strada "parcheggiati" nel cunettone laterale.

Stessa sorte spettava a chi, munito di bicicletta, si lanciava nella discesa da Capo Mele e giunto in prossimità del curvone si trovava un tratto repentino e spesso con presenza di ghiaietto sul sedime stradale, il quale provocava inevitabili cadute.

Da questo susseguirsi di ripetuti "incidenti" si sarebbe creata la denominazione adottata: andando fuori strada o a sbattere, nel gergo locale "si prendeva una patella" (cioè un colpo o una caduta) e da qui "la curva delle patelle".

Nonostante l'eliminazione del tratto sulla via Aurelia, la denominazione fu comunque mantenuta dalla vicina tortuosa via che si inerpica con alcuni tornanti sulle pendici di Capo Mele: Strada delle Patelle.

Foto per gentile concessione Caterina Ferrando

Poco più verso il Porto, invece, esisteva una situazione analoga, ma accentuata dalla concomitante presenza di un incrocio laterale con Strada delle Catene, proprio in corrispondenza dell'accesso al parcheggio del Ristrorante "Rocce di Pinamare".

Foto per gentile concessione Roberto Bertulazzi

Aa destra, il vecchio "curvone a gomito" eliminato e sotto i veicoli, a sinistra, il pontino

In tale tratto si era in presenza di un vero e proprio "gomito" stradale, con curvatura piuttosto stretta, a metà della quale si innestava Strada delle Catene.

La modifica attuata ha permesso di eliminare tale tratto stradale, pur dovendo realizzare ugualmente una curva, ma di raggio maggiore e percorrenza decisamente più agevole, soprastante ad un pontino arcato, sotto cui scorre il ruscello proveniente dalla valletta di Pinamare e che confluisce al mare, dopo avere creato una cascatella nel giardino del ristorante.

Nella foto si nota l'intelaiatura in legno realizzata per lo studio progettuale dell'inserimento ambientale dell'intervento edificatorio che ha portato alla costruzione del complesso delle "Rocce di Pinamare" e conseguentemente alla nascita di Pinamare stessa.

y

y

IL "CAVALCAVIA"

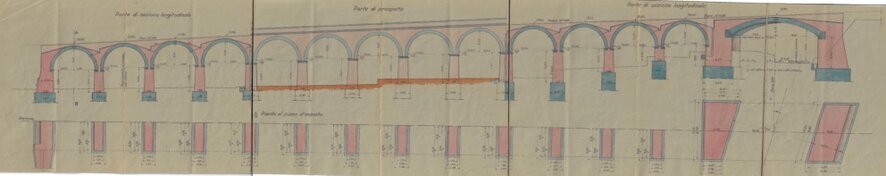

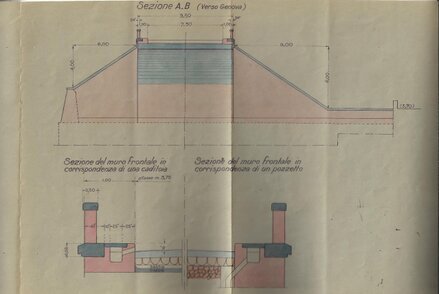

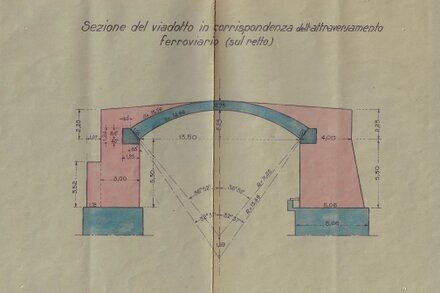

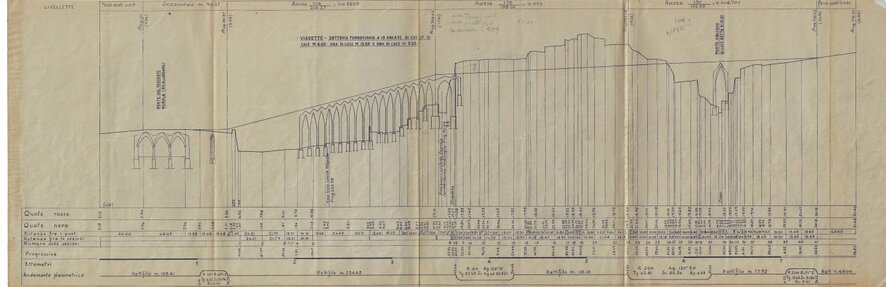

Il progetto di variante a monte per l’eliminazione del passaggio a livello di Marina di Andora fu autorizzato dall'Azienda Autonoma Statale della Strada, sezione viabilità.

Prevedeva la realizzazione di un viadotto di 14 archi, 13 di mt. 6,90, e 1 di mt 13 di luce e fu redatto dall’Ing. V. Baruscotto ed approvato dall'Ing. Dirigente D. Mergoni il 29 dicembre 1940.

Con una variante, che risulterà poi quella definitiva, i lavori iniziarono il 25 luglio 1942 e vennero costruiti tutti i piloni esclusi gli ultimi due, quelli inerenti alla strada provinciale ed alla ferrovia.

Finita la Seconda Guerra Mondiale, ripresero i lavori che terminarono nel 1953.

Il progetto originale, che prevedeva anche l’allargamento del ponte sul torrente Merula, iniziava dalla progressiva 632+630 della strada Statale Aurelia e terminava alla progressiva 633+330.

Nel capitolato l'importo dei lavori ammontava presuntivamente a L. 3.300.000 ed il progetto era finanziato dal Ministero della Guerra.

Infatti, nelle fondazioni di tutti i piloni doveva essere inserito un tubo in cemento e amianto, idoneo a contenere una carica esplosiva, e quindi, in caso di necessità belliche, a farla brillare per distruggere il viadotto.

I lavori furono eseguiti dalla ditta Siniscalchi di Roma.

y

y

VIA ANDREA DORIA E LA NASCITA DEL CENTRO CITTADINO

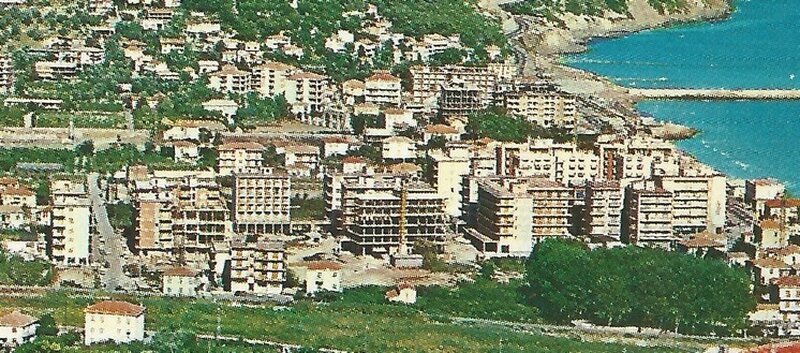

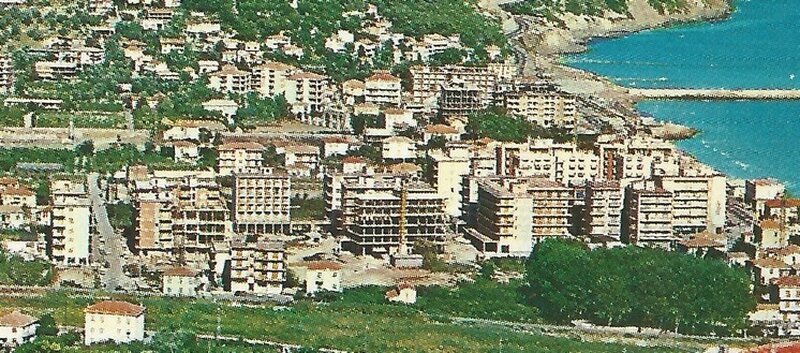

Il "Palazzo del Sole" - Condominio Riviera è in costruzione e sullo sfondo, a destra nella foto, si vede l'Hotel Garden anch'esso in fase costruttiva

Terminata la Seconda Guerra Mondiale, che per fortuna ha solo “sfiorato” il territorio andorese litoraneo, fallita l’opera bellica in uscita dall’occupazione militare tedesca che prevedeva di far brillare intere aree minate sulle vie di collegamento principali in corrispondenza dei Capi Mele e Cervo, Andora si trova ad affrontare la tappa iniziale del proprio sviluppo urbanistico che la porterà sorprendentemente a sviluppare un indirizzo principalmente dedito all’attività e frequentazione turistiche.

Nasce via Andrea Doria

Nasce via Andrea Doria

Via Andrea Doria ha praticamente raggiunto via dei Mille.

Via Andrea Doria ha praticamente raggiunto via dei Mille.

L’economia di parecchie famiglie locali è stata mantenuta viva da impieghi nella cantieristica navale litoranea che, nonostante l’occupazione gestionale tedesca, è proseguita in modo piuttosto attivo per tutta la durata del conflitto mondiale, ma “furbescamente” portando a compimento gli scafi in costruzione fino ad un 80% della loro realizzazione per poi lasciarli incompiuti adducendo la scusa di mancanza delle provviste di materiali necessari.

Ma finita la guerra si deve trovare una svolta e imboccare una direzione per nuovi programmi di sviluppo del territorio e delle condizioni economiche degli abitanti.

Un abbozzo di pianificazione urbanistica prevede l’identificazione di zone territoriali che consentono la costruzione di edifici per scopi residenziali, per accrescere i numeri demografici locali ed offrire l’accoglienza di presenze turistiche.

Nascono così i “Villaggi” Pineta e Orizzonte, insiemi di casette sparse, dalle linee architettoniche essenziali, pressochè avvicinate le une alle altre, meta di “case di vacanza”.

Sperimentato questo tipo di insediamenti estensivo, si spinge sull’acceleratore per realizzare interventi edificatori più intensivi, mirando alla costruzione di edifici multipiano e di grandi dimensioni che stravolgeranno radicalmente e drasticamente l’aspetto ed il territorio andorese.

Sul tratto litoraneo costiero, tra la borgata Marina e lo sparuto gruppo di case chiamate con la denominazione “Dal Castellante”, ci sono solo campi coltivati a monte della Strada Statale Aurelia e le strutture edificate sulla spiaggia, appartenenti alla Colonia di Asti e già sede in passato anche delle attività cantieristiche navali locali.

La campagna andorese verso Levante, fotografata da uno dei primi balconi di via A. Doria

Foto per gentile concessione Laura Curino

La campagna andorese verso Ponente, fotografata da uno dei primi balconi di via A. Doria

Foto per gentile concessione Laura Curino

A metà di questo tratto, a monte della Strada Statale Aurelia vengono gettate le fondazioni del primo palazzo andorese, che si ergerà rapidamente fino al completamento nell’anno 1959: il Condominio “Riviera”, localmente e inizialmente noto come il “Palazzo del Sole”, a causa si una sorta di raffigurazione “scultorea” realizzata su una delle facciate principali dello stesso.

Nasce via Andrea Doria

Nasce via Andrea Doria

Gli inizi di via andrea Doria

Ai suoi piedi, a Ponente, viene ideata, abbozzata e tracciata una strada perpendicolare all’Aurelia, lunga un centinaio di metri: quella che diventerà via Andrea Doria, posizionata pressochè a metà del “rettilineo” costiero andorese, una posizione strategica.

Il tracciamento di via Andrea Doria verso monte, in una foto scattata da uno dei primissimi palazzi costruiti.

Nella foto si vede come il nuovo tracciato lambisca le Case Denegri, subito dietro alla casa di Lalìn Anselmo e sull'estrema destra della foto si scorge parte di Villa Rosetta.

Questa nuova arteria stradale va a dirigersi non lontana da quella che è la nuova Chiesa del Cuore Immacolato che è in costruzione dalla metà degli anni ’50 ed ormai prossima al suo primo completamento.

A fianco, tra il nuovo edificio e le case “Dal Castellante” è presente la Trattoria “Cacciatori” (da “u Noru”), dotata di annessa pompa di benzina, vero fulcro economico e punto di riferimento del luogo, destinato a rimanere inserito in un grande spiazzo che originerà Largo Doria fino a stabilizzarsi in pochi anni in Piazza Andrea Doria.

Sta per essere ultimato il palazzo (Condominio Italia 61" che delimita piazza Andrea Doria e manca ancora lo storico "Caffè Doria".

L’ambiente contadino circostante e la zona panoramica rurale dei dintorni assistono alla mutazione del panorama, alla creazione degli inizi di una schermatura visiva che limiterà la veduta del mare dai dintorni della zona pianeggiante.

Una schermatura crescente e progressiva che continuerà fino alla completa saturazione degli spazi disponibili, durante i vari decenni che si susseguiranno.

Dopo il primo palazzo ne seguono in rapida successione e l’estensione rurale circostante assiste alla rapida crescita di quello che diventerà in breve tempo il centro cittadino di Andora.

Inizialmente l’edificazione di concentra in linea sulla definizione di quella che sta diventando via Andrea Doria, ma a breve si allargherà, amplificandosi.

Al Condominio “Riviera” in completamento segue il Condominio “Marino” (famoso punto di riferimento nei decenni per avere ospitato lo storico bar-latteria di Fernando e il tabacchino di “Gè”) e quindi il Condominio “Italia 61” (che ospiterà la farmacia dopo lo spostamento da via Carminati), così chiamato in celebrazione del centenario dell’Unità d’Italia, come l’omonimo e ancora distante nuovo ponte che andrà a sostituire il più antico ponte “di prèvi” o “di prevètti” (così chiamato perché vicino al Seminario di Santa Matilde, appunto noto come Seminario “di prevètti”).

Il geometra e impresario Giuseppe Bagnasco è molto attivo e via Andrea Doria prende sempre più forma verso monte, prolungandosi dal suo tracciamento iniziale.

Via Andrea Doria ancora sterrata, fotografata da monte in prossimità dell'accesso a Piazza dell'Incontro.

Una curiosità: la mamma di Anna Maria Saracco affacciata ad un balcone del terzo piano del fabbricato Condominio "G" - ex Pensione "Casa Serena".

Si aggiungono in rapida sequenza, nel giro di un paio di anni, il Condominio “Andrea Doria”, terminato nel 1963 e nell’estate dello stesso anno nasce lo storico “Caffè Doria” (affacciato sulla neo-piazza Andrea Doria).

Il Condominio “G” (dove ci sarà la pensione “Casa Serena”, successivamente trasformata in alloggi), verrà ultimato nei primi mesi del 1964.

In seguito sarà costruito il Condominio “Orchidea”, facendo un passo indietro verso il mare, determinando l’abbozzo di quella che sarà via Clavesana.

Via Andrea Doria ha praticamente raggiunto via dei Mille.

Via Andrea Doria ha praticamente raggiunto via dei Mille.Irrompe sulla scena un costruttore locale, il perito agrario Umberto Rossi (per tutti "geometra"), che si “attacca” su via Andrea Doria con il Condominio “Venere”, determinando un incrocio stradale che va a formare una parallela alla Strada Aurelia, via dei Mille, dove nascono in rapida sequenza il Condominio “Arianna”, il “Minerva”, il “Diana” e il “Selene”.

Si sta formando via dei Mille.

E con questo nuovo incrocio si va a collegare dal retro la nuova Chiesa centrale, lambendo e costeggiando due importanti testimonianze rurali andoresi: le “case Denegri” - “cà du bagnàu” (proprio all’angolo tra via Andrea Doria e via dei Mille) e “Villa Rosetta”, in passato tenuta rurale dei Musso e uno dei più antichi insediamenti della piana verso mare, già esistente ad inizio Ottocento.

Intanto, parallelamente a Levante nasce viale Roma, con altrettanta rapidità, alla quale si integra tutto attorno la crescita di quello che diventerà il centro cittadino andorese.

Il primo nucleo del nuovo centro cittadino intorno a via Andrea Doria.

Le costruzioni dei fabbricati vanno veloci, mentre il completamento di quelli che sono i servizi un po’ meno, tanto che i sedimi stradali restano ancora per lungo tempo sterrati e polverosi fino alla fine degli anni ’60 del Novecento, quando in rapida successione saranno sottoposti all’asfaltatura che determina il consolidamento dell’Andora moderna.

Nelle due foto in sequenza, in bianco e nero la nascita di via Andrea Doria e a colori la stessa inquadratura oggi.

y

VIA ANDREA DORIA E PIAZZA ANDREA DORIA

Foto per gentile concessione Laura Curino

e Collezione Privata Marino Vezzaro - Andora