CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

TESTIMONIANZE DAL PASSATO > ARCHITETTURE RELIGIOSE > LE CHIESE

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA

(“Andora di un tempo” di Marino Vezzaro – “Questa nostra Andora” di Alma Anfosso – Mario Vassallo)

y

y

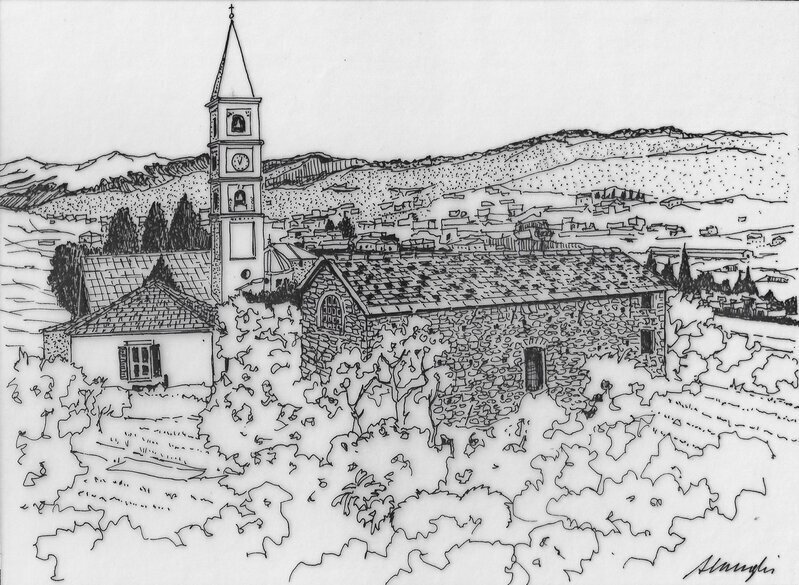

Disegno di Adriano Lunghi - per gentile concessione Federica Lunghi

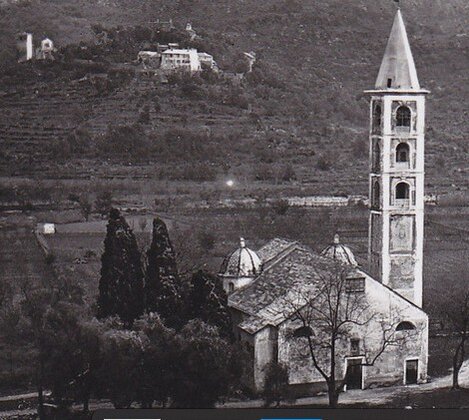

La Valle del Merula alla fine del XII secolo rientrava tra i possedimenti del monastero benedettino dell'Isola Gallinaria (di fronte ad Albenga).

La chiesa di San Giovanni Battista, fu costruita in prossimità dell’antico tracciato della Ligure Costiera, in origine ad una sola navata,

San Giovanni di Andora compare come collegiata indipendente nel 1216 (Archivio Comune di Albenga, perg. l9l-192), avendo ruolo di pieve dove si potevano amministrare i sacramenti.

Durante l’intervento di restauro effettuato nel secolo scorso, sono stati posti in evidenza l’impianto di caratteristiche medievali che si nota nel fianco sinistro e nella facciata principale.

La tipologia muraria può essere rapportata con quella degli edifici del Castello (Porta - torre, Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo).

Nonostante le diversità di maestranze esecutive intervenute, si tratta di struttura tardo duecentesca, la quale all’interno si articola in tre navate originariamente separate da pilastri in pietra.

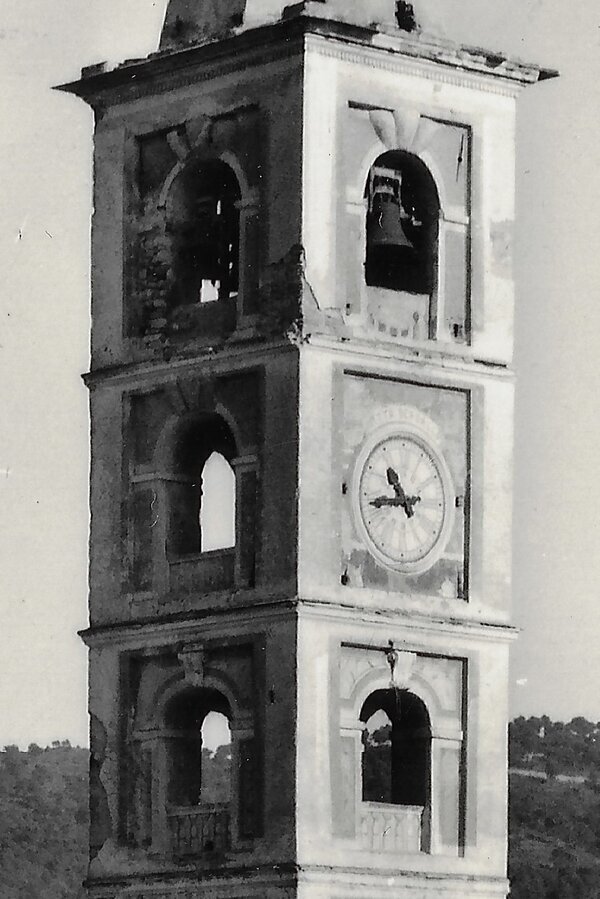

Il completamento del campanile (decorato nel corso dell’età moderna) con cuspide a tronco di piramide è databile ad un periodo quattro-cinquecentesco.

Da questi, a ponente, si vedeva sgorgare l'acqua della sorgente del Bertagno, a levante la sorgente del Reggio, che incanalata nel fossato dei Confredi, alimentava il frantoio del “Casà”.

Tra i XV e XVI secolo viene ampliata la zona presbiteriale, dove si colloca il tabernacolo marmoreo (datato 1513).

La sacra Ancona, costruita davanti al coro, (dietro l'altare), riporta le immagini della Madonna tra San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista.

Nelle due ali, le cappelle erano otto, autonome, e tutte avevano il proprio curato.

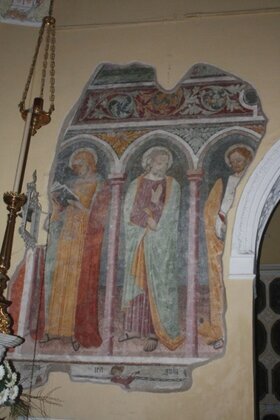

Degli originari arredi restano solo alcuni Santi e parte di una cavalcata dei Vizi (1486-1501).

L’immagine principale era costituita da un trittico di Marco d’Oggiono e Battista da Vaprio (1503). ora alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano.

Dal XVI al XVII secolo la chiesa assume l'ampiezza attuale. con un ulteriore innalzamento delle navate e la creazione delle cappelle in capo alle stesse, coperte da tiburio poligonale con cupola.

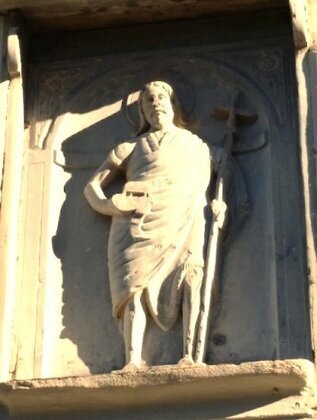

L’immagine del titolare sopra l’ingresso è a rilievo su ardesia.

Si acquista il pulpito in ardesia (1570) con ruvide figure del Crocifisso, San Giovanni Battista e San Giacomo Maggiore (titolo riferibile al vicino passaggio della strada), si dispone un fonte battesimale "di fino marmo e ben scolpito vaso" (Archivio della Curia Vescovile di Albenga, 'Sacro e vago Giardinello” - 1625-1652).

L’organo a nove registri, collocato sopra l’ingresso, venne costruito per volontà ed a spese dei parrocchiani ed inaugurato il 10 maggio 1625 dal Rev. Prevosto Antonio Berrobianco.

Degli altari laterali legati alle principali devozioni locali sopravvivono quelli del Rosario (statua lignea XVII secolo - Misteri e macchina d'altare in stucco), del Nome di Gesù, della Purificazione della Vergine e di Sant’Antonio da Padova.

Appare notevole il corredo di statue lignee (Crocifissi e casse processionali) databile tra XVII e XIX.

La Chiesa, nel 1628 non era ancora consacrata e lo fu in seguito, dopo essere stata ampliata.

Domenica 31 Luglio 1927, in occasione della festa di Sant’Anna, fu benedetto il nuovo orologio sul campanile.

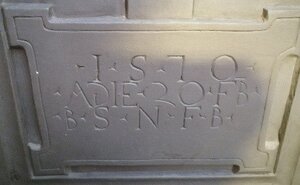

A destra dell'ingresso si trova una lapide marmorea con inciso:

D. O. M.

GIO’ DOMENICO CONFREDI E VINCENZO

HA RENONCIATO ANCORA VIVENDO IN PERPETVV LA RENDITA

DEL PRATO DEL TRIOGLIO AD VN R. PRETE SACERDOTE SECOLARE

AMMOVIBILE CON GL’INFRASCRITTI OBLIGHI DA ADEMPIRSI

NELLA CHIESA DI S. GIO BATISTA PREVOSTVRA DI ANDORA

I DI CELEBRARE OGNI GIORNO DI PRECETTO DI S. CHIESA, CONPRESO

ANCORA LI GIORNI TUTTI DELLA SMA VERGINE, SEBBENE NON FVSSERO DI

PRECETTO, ALL’ALTARE MAGGIORE DI BUON MATTINO IL STO.

SACRIFICIO DELLA MESSA, E QVELLI DELLA SANTISSIMA VERGINE

ALL’ALTARE DEL SMO ROSARIO CON APPLICARLO PX L’ANIMA DI

D° GIOVAN DOMENICO, E SVOI PARENTI.

2 INSEGNARE TVTTE LE FESTE DI PRECETTOLA DOTTRINA

CHRISTIANA, E RECITARE VNA 3° PARTE DEL SANTOMO ROSARIO A CORO

ET OGNI SABBATO SERA, E TUTTI LI GIORNI DELLA SMA VERGINE

CANTAR LA SALVE REGINA CON LE LITANIE

3 OGNI SETTIMANA CELEBRARE ALL’ALTARE DEL S.° ROSARIO VNA

MESSA CON APPLICARLA PX L ANIMA, E REMISSIONE DE PECCATI DI D°

GIO’DOMENICO E SVOI PARENTI, ET ALTRO COME PIV DIFFVSAM.TE

APPARE DA PVBLICO INSTRVMENTO IN ATTI DEL NOTARO

MICHELE GATTO FATTO IN GENOVA IL GIORNO DE

24 SETTEMBRE 16(5)3

Alla fine del 1500 i confini della Parrocchia di San Giovanni Battista di Andora erano:

- verso Laigueglia lo spartiacque della collina;

- verso San Bartolomeo il fossato di Boscaneto (il fossato di Bossaneto che attualmente delimita anche i confini comunali);

- per la parte a mare, verso Cervo, il muro che costeggiava la strada Romana, detto il «Costo della Morta».

Nel 1600 le otto cappellanie della Parrocchia erano:

- la compagnia del SS. Sacramento; possedeva la terra detta il Prato Grande;

- la compagnia del SS. Nome di Gesù; non aveva proprietà e viveva di elemosine;

- la compagnia del Nome di Dio; possedeva la terra detta Castiglione, lascito di Paolo Gaggino fu Tommaso;

- la compagnia del SS. Rosario; possedeva due Uliveti, uno detto Giairino lascito di Aliberto Francesco, l’altro detto del Beneo, lascito di Lorenzo Bernero;

- la compagnia di San Tommaso d’Aquino; non aveva proprietà, viveva col reddito di alcuni lasciti in denaro;

- la compagnia di San Nicolò di Tolentino; possedeva la terra chiamata Fenongìena, lascito di Caterina Pario;

- la compagnia di Sant’Antonio; non aveva terra, viveva di un lascito in denaro di Giò Ardoino;

- la compagnia di San Giacinto; possedeva la terra di Santa Caterina, la terra della Bissia, la terra detta Confredi, lasciti di Giò Batta Confredo.

La chiesa di San Giovanni Battista, nel 1600 aveva le seguenti proprietà:

- la terra del Vaino;

- la terra della Casa di Alassio;

- la terra del Pian di San Luca;

- la terra della Carroba;

- la terra di Santa Catarina;

- la terra della Zerbareto;

- la terra del Rateto;

- la terra del Baudo.

Gli Oratori erano:

Successivamente alla stesura del “Sacro e vago Giardinello” divenne Oratorio della Parrocchia di San Giovanni Battista:

y

SAN GIOVANNI DI ANDORA

(Laura Carletti)

y

NOTIZIE STORICHE

La pieve [1] di San Giovanni, chiesa matrice della Val Merula, nacque probabilmente nell’alto medioevo come chiesa paleocristiana, anteriormente al sito del Castello dei Clavesana.

La sua posizione, nella bassa valle, si trovava sul tracciato della via Julia Augusta che provenendo da Albenga scendeva da Colla Micheri e passava nei pressi del Castello, percorrendo poi il ponte sul torrente Merula.

Il territorio della valle alla fine del secolo XII apparteneva in gran parte al monastero benedettino dell’Isola Gallinara, ma la chiesa fu citata come collegiata indipendente già nel 1226 [2].

L’orientamento di questa chiesa romanica, oggetto di fantasiose tradizioni locali, è assolutamente in linea con la prassi costruttiva dell’epoca, che prevedeva l’ingresso a ovest e l’abside ad est.

L’edificio del tardo duecento nacque a navata unica e venne successivamente ampliato a tre navate, separate da pilastri in pietra.

Nel secolo XV venne inoltre completata la parte alta del campanile con la cuspide piramidale [3].

Dal XVI al XVII secolo la chiesa venne ulteriormente ampliata, con l’innalzamento delle navate e la creazione delle cappelle al termine delle stesse, coperte da cupole poligonali o “tiburi”.

In seguito a questi lavori la chiesa venne consacrata, solo dopo il 1628.

L’edificio fu quindi più volte rimaneggiato: le varie fasi edilizie sono state messe in evidenza dagli interventi di restauro effettuati nel corso del 1900.

Il restauro del 1970 aveva ad esempio come obiettivo riportare in luce le antiche strutture romaniche.

“La volta e gli archi, con la stessa facciata, erano stati evidentemente rialzati, proprio come nella Cattedrale di Albenga, cosicché la ricerca dei capitelli originari si arenò nello scoprimento di mozziconi informi e di pilastri in muratura sopraelevata, mentre il pavimento medioevale della chiesa deve trovarsi ben più in basso.

La facciata non era intatta, ma il portale e i resti di un’ampia trifora in conci bianchi e neri apparivano squarciati da allargamenti e aperture posteriori” [4].

La facciata venne ripulita e riportata a nuda pietra, inglobata nella successiva costruzione a capanna, mentre la trifora fu trasformata in monofora, chiusa da una discutibile vetrata moderna.

Il portale fu riquadrato in cemento [5].

Il portale originario era in pietra nera e recava incisa una dedica: Omnipotens Christus cum Virgini Matre, Johannes, suscipiant templo, qui pia thura domus [6].

Rimane sopra all’ingresso un bassorilievo in ardesia con l’immagine del santo titolare: si suppone che questo bassorilievo sia opera della stessa bottega di lapicidi che fornì, tra cinque e seicento, pulpiti e sculture in pietra nera a molte chiese della val Merula [7].

La struttura medioevale della costruzione è tuttora riconoscibile nella facciata e nel lato sinistro.

La tipologia costruttiva, messa a confronto con quella degli edifici del Castello, evidenzia differenze dovute alle diverse maestranze impegnate nei lavori (a Castello le mura, la Torre e la chiesa di San Giacomo e Filippo furono costruite da esperte maestranze antelamiche, le stesse che edificarono la Cattedrale di Albenga ed altri importanti edifici religiosi ponentini).

y

L’INTERNO DELLA CHIESA

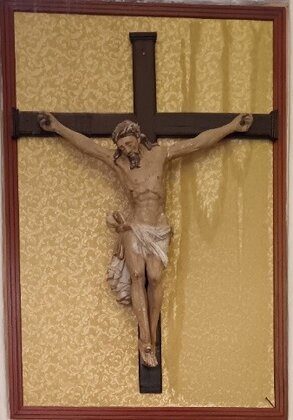

L’altare maggiore in marmo intarsiato, tipicamente barocco, è sovrastato da un crocifisso del secondo quarto del secolo XIX.

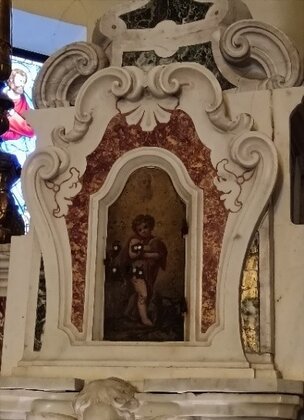

Il tabernacolo è chiuso da uno sportello raffigurante Gesù bambino coi simboli della passione, olio su tavola databile alla fine del seicento.

Dietro l’altare è posto il coro ligneo e le vetrate moderne raffiguranti i santi Giacomo e Filippo.

Il presbiterio venne ampliato tra il XV e il XVI secolo: dietro l’altare maggiore è situato il tabernacolo marmoreo che reca l’iscrizione Xpi Corpus Ave 1513 die Pma Maii [8].

Come nota il Cervini, anche le chiese della val Merula erano inserite in una circolazione di maestranze e botteghe pittoriche che spaziava sull’intero territorio del ponente e rappresentava una sorta di alternativa locale - fortemente legata al basso Piemonte - al linguaggio lombardo-genovese prevalente nella capitale del dominio.

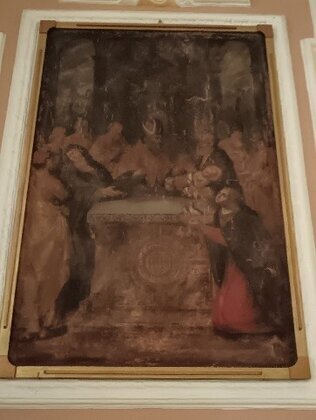

Le pareti del presbiterio vennero ornate da cicli pittorici, datati 1486-1501, dei quali restano tre santi Apostoli e il frammento di una cavalcata dei vizi (l’Ira) [9].

Questi affreschi, allineati al lessico ligure - piemontese, potrebbero essere ragionevolmente attribuiti al maestro di Lucéram, attivo nella nostra zona.

La pala d’altare era un grande polittico che raffigurava la Madonna tra San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, completato da altre immagini di santi [10].

Si trattava di un’opera commissionata nel 1503 da un cittadino andorese a Marco d’Oggiono, pittore lombardo di scuola leonardesca che si trovava a Savona per realizzare affreschi nel vecchio Duomo su commissione del Cardinale Giuliano della Rovere (il futuro Papa Giulio II).

La presenza di quest’opera è testimoniata soltanto fino al 1624, data della visita pastorale del Vescovo Pier Francesco Costa.

Nel 1570 la chiesa venne dotata di un pulpito a calice in ardesia recante immagini primitive ed elementari di San Giovanni Battista, del Crocefisso e di San Giacomo Maggiore.

Si ritiene che nei primi tempi della Controriforma immagini del genere, a maggior ragione in aree rurali, fossero ritenute efficaci a scopi edificanti e devozionali poiché di immediata comprensibilità. Il pulpito nel 1970 venne trasformato in ambone e appoggiato sul gradino al lato sinistro del presbiterio.

La parete sinistra del presbiterio ospita un dipinto a tempera su tavola “Flagellazione e storie di Cristo” della fine del 1500, originariamente collocato nella chiesa di S. Giacomo e Filippo.

Sul lato destro del presbiterio è collocata una cattedra lignea del secolo XIX.

Anticamente nelle navate laterali le cappelle erano otto, autonome, tutte con il proprio curato.

Degli altari laterali, legati alle principali devozioni locali, sopravvivono quelli del Rosario, del Nome di Gesù, della Purificazione della Vergine e di Sant’Antonio da Padova.

y

NAVATA SINISTRA

Al fondo della navata sinistra è collocato l’altare del Nome di Gesù. Una nicchia a sinistra ospita le statue di S. Anna e della Vergine.

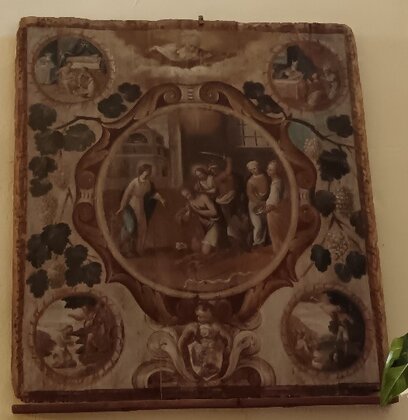

Procedendo verso l’ingresso della chiesa troviamo una tela del secolo XVII raffigurante la Presentazione di Gesù al tempio, sovrastata da una lunetta che rappresenta la Madonna con Gesù bambino in gloria, di inizio 1700.

Proseguendo su un piedistallo è posta la statua lignea di Santa Caterina, prima metà del secolo XIX. Sopra al confessionale troviamo una tela di metà 800: San Giovanni Battista nel deserto.

Si tratta di una copia da Raffaello donata dalla famiglia Musso nel 1859 (la dedica è leggibile nell’angolo inferiore destro del dipinto).

Il gruppo ligneo con l’arcangelo Raffaele e Tobiolo introduce la nicchia che contiene il fonte battesimale in marmo, recante la data del 1587 [11] e ornato da un bassorilievo raffigurante il battesimo di Gesù.

Alla sinistra una statua del Gesù Bambino di Praga.

Anche la vetrata moderna della piccola finestra ricorda il battesimo di Cristo.

Sopra al fonte battesimale è collocato un crocifisso della metà del 1600.

y

NAVATA DESTRA

In capo alla navata destra troviamo l’altare del Rosario, che ospita in una nicchia la statua lignea della Madonna del Rosario, databile all’inizio del secolo XVII.

In alto, in un’elaborata cornice a stucco, un ovale a olio su tela della prima metà del XVIII secolo raffigura la Madonna incoronata. Sulla parete destra una serie di dipinti della seconda metà del XVII sui Misteri del Rosario sono anch’essi inseriti in cornici a stucco.

Proseguendo nella navata destra verso l’entrata, troviamo l’altare di S. Antonio da Padova con la pala d’altare della Crocifissione di Gesù Cristo, con Sant’Antonio, San Giuseppe e la Madonna addolorata. Quest’opera è un olio su tela dell’ultimo quarto del XVII secolo.

La cappella seguente ospita la pala d’altare dell’Annunciazione, opera di bottega ligure del sec. XVII.

A lato del dipinto le statue di Sant’Agnese e Sant’Antonio da Padova.

La nicchia seguente (priva di altare) ospita l’immagine del Cristo Misericordioso, un’immagine di Giovanni Paolo II e le statue di San Luigi e San Giuseppe [12].

y

PARETE DI FONDO

L’organo a nove registri, fatto costruire dal parroco Antonio Berrobianco a spese dei parrocchiani, fu inaugurato il 10 maggio 1625 [13].

Murata sulla parete di fondo a sinistra dell’entrata c’è una lapide che descrive i lasciti della famiglia Confredi, recante la data 24 settembre 1653.

A destra dell’entrata è collocata la cassa processionale di San Giovanni Battista con Zaccaria ed Elisabetta.

Il soffitto della navata centrale è ornato da un ovale affrescato raffigurante il battesimo di Gesù.

y

[1] Nome con cui, nel medioevo, si indicavano le circoscrizioni ecclesiastiche minori dell’Italia settentrionale, costituite da un vasto territorio con una chiesa principale dotata di battistero e molte altre chiese succursali e cappelle. Cfr. Vocabolario Treccani https://www.treccani.it

[2] Archivio del Comune di Albenga, perg. n. 191-192. Chiesa collegiata, cioè chiesa che, senza essere cattedrale, ha un capitolo collegiale: un collegio di chierici che provvede al servizio divino in modo solenne. Ibidem

[3] Domenica 31 Luglio 1927, in occasione della festa di Sant’Anna, fu benedetto il nuovo orologio sul campanile.

[4] Nino Lamboglia, “Cronaca degli antirestauri - S. Giovanni di Andora… e S. Giovanni di Pieve di Teco”, Rivista Ingauna e Intemelia, Bordighera, Anno XXVI (1971)

[5] T.O.De Negri, Il ponente ligustico – incrocio di civiltà, p. 248, Genova, Stringa Ed. 1974

[6] Il Giardinello ne testimonia la presenza, ma l’iscrizione non è più visibile.

[7] Cfr. Fulvio Cervini

[8] “L’apparato decorativo classicheggiante vi si combina con una parte figurata che rivela la mano di un artefice piuttosto maldestro, pur se discretamente aggiornato sugli sviluppi della contemporanea scultura genovese”. Cit. Fulvio Cervini, “Per ragionare su centro e periferia. Questioni figurative di età moderna in Val Merula”, Bollettino dell’associazione culturale Comunità di Villaregia, Riva Ligure, XI-XII (2000-2001) N. 11-12, p. 27-60

[9] “da per tutto di varie e di note figure della Passione depinta” e “Vegosi in esso varie effigie de santi apostoli, del Titolare, e d’altri santi in diversi tempi depinte come da seguenti inserizioni 1486 5 Aprile e 1505 2 Novembre” G.A.PANERI, Sacro, e vago, Giardinello, e succinto Repilogo delle Raggioni delle Chiese, e Diocesi d’Albenga, in tre tomi diviso, cominciato da Pier Francesco Costa vescovo d’Albenga dell'anno 1624 (in seguito Giardinello), ms.sec.XVII, Albenga, Archivio della Curia Vescovile, II, cc.429-430c e 357

[10] “nel choro volto a levante esso à maestoso Altare scuopresi sacr’ancona antica sì ma da non mediocre Pittore effigiata dell’imagini di N. Sig.ra in mezo di Gio. Battista titolare alla destra, e S. Gio Evangelista alla sinistra”, ibidem Giardinello

[11] "di fino marmo e ben scolpito vaso". Cfr. Giardinello. Probabilmente venne sostituito il vecchio, che Nicolò Mascardi nella visita pastorale di un paio d’anni prima descriveva come danneggiato.

[12] Appare notevole il corredo di statue lignee (Crocifissi e casse processionali) databili tra il XVII e XIX secolo.

[13] Cfr. Giardinello

y

APPUNTI STORICO-RELIGIOSI SCRITTI DA DON RAPHAEL BIEHLER

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI DON RAPHAEL BIEHLER

Per gentile concessione Maria CAPPAI e Tonino LUPO

DOVE SI TROVA / COME ARRIVARE